田原 孝、日月 裕

Ⅰ.山で潮干狩りはできない

『病院』第59巻第1号 2000年1月掲載

情報システムとして最も成功している例の一つは,パチンコ業界のシステムである. この成功の最大の要因は,パチンコ業界では必要なデータや情報はなんであるか,それをどのように分析すべきか,その結果をどのように利用したらよいのかを,コンピュータシステム導入以前から知っていたことである.そのため,コンピュータ導入時に行ったことは,それらの手作業によるデータ解析の手順をコンピュータに搭載させただけである。

ひるがえって考えると,医療・福祉機関の情報システムは,必要なデータや情報は何か,そのデータや情報をどのように利用するのかという視点が欠落したまま,あるいは暖昧なままで,「コンピュータで何かをやってみよう」, 「何ができるのだろうか」というコンピュータ側の視点で作られてきた.そのため,データは整合性に欠け,本当に必要なデータが欠如していたり, うまく利用されていない.

また,現状の医療情報システムは,大まかにオーダリングシステムと診療情報管理システムの二つから構成されるが,両者は必ずしもうまくリンクして機能しているわけではない.

筆者は日常臨床に従事しながら,医療情報システムの設計,開発,運用,結果の抽出に携わってきた.今回の連載ではオーダリングシステムを中心にして,実際の開発と運用の経緯を基に,具体的な問題点を分析することによって,病院に必要な情報とは何か, またその分析方法はいかなるものか,どのような結果が得られるのか,さらに,将来ではなく現在,役に立つシステムの姿とは何かを提案したい.

病院情報システムとしてのオーダリングシステムの実態

1.オーダリングシステムとは

オーダリングシステムとは,診療現場で発生するデータや情報を,それらが発生した時点でパソコンに入力し(発生源入力),その情報で各部署がオーダを実施したり情報の管理を行うというものである. この発想の原点にあるのは,発生源入力によって相手に情報が直接,かつ迅速に伝達されるので,情報の拡散によって生ずる暖昧さや不正確さをなくすことができるという考えである. しかし, これは入力データが間違いなく正確であることが前提である。

2.オーダリングシステムの当初の目的と拡張された目的

オーダリングシステムの導入当初は、1)医事算定の取り漏れをなくす, 2)各部署へのデータや情報の伝達をスムーズにする, ということがその目的であり,一方向のみの通信であった.それが研究,実験段階であるにもかかわらず,あたかも臨床現場の使用に耐え得るシステムであるかのように喧伝され,目的も拡張されていった.すなわち,発信側と受信側の双方向の伝達によってデータや情報を共有することで,

1)患者サービスの改善:待ち時間の短縮など

2)事務的業務や定型業務の効率化と省力化?定型業務のセット化,伝票の受け渡しの廃止,算定業務の省力化,省スペース化など

3)診断,診療,看護支援:診断・治療の参照やガイド機能,処方や検査などの各種チェック機能の実行など

4)学術,教育の質の確保::診療のプロセスと結果をデータベース化し,それを利用する

5)病院の経営分析と品質の評価.診療コストの分析.物流のコントロール,マーケティングリサーチ,各職域・各職階層別の効果や効率の評価などのデータを抽出し,分析する

6)通信,情報のネットワークによりミスのない安全・安心な医療や看護を提供する

などの効果が期待されたのである.

しかし,現実にできているのは1)の待ち時間の減少,ならびに2)の一部であり, 3)~6)は達成できておらず,双方向の伝達によるデータや情報の共有化も程遠い段階である.

さらに,システムの開発,維持のコストは安くはない. これらは総経費の約1~3%が持続的に必要であり,時として経営を圧迫する.

3. オーダリングシステムの表面的なメリットとデメリット

オーダリングシステムを採用している多くの施設について,そのメリット,デメリットは次のようにまとめることができる.

表面的なメリットとしては, 1)診察や薬局での患者の待ち時間の短縮, 2)医事課の算定入力作業の軽減, 3)オーダのセット化による入力の簡素化などであり,デメリットとしては, 1)オーダの入力者,主として医師の負担の増大と,それに伴う診療時間の延長, 2)オーダ入力によって得られた成果が診療部門にもたらすメリットがほとんどない,3)システム導入や維持の経費が必ずしも少なくはない,などが上げられる.

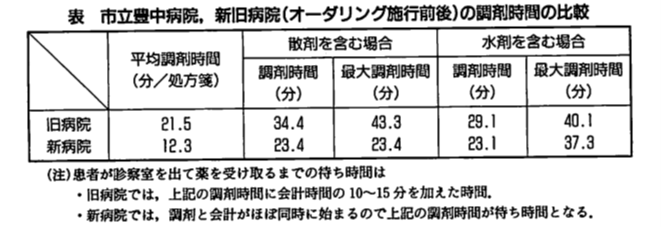

そして, メリットとして強調される待ち時間の短縮も, よく検討してみると多くの問題を含んでいる.確かに待ち時間はオーダリングシステムを導入することによって短縮される.いくつかの病院のデータでは診察が終わって,薬を受け取るまでの時間は約20~30分短縮されている(表).しかし,来院から診察までの時間は必ずしも短縮されていない. この時間短縮のために予約システムを導入するが,それでも単位時間当たりに診察する患者数を減少させない限り, この待ち時間は短縮しない.

単位時間当たりの診察患者数を決めるのは病院経営上の問題である.従来と同じように,医師の数を増やさずに多数の患者を診るという戦略をとる限り, この待ち時間は短縮しない.いくつかの病院でも単位時間,医師1人当たりの患者数を減らした診療科では,待ち時間は減少しているが,それを考慮しない診療科では待ち時間が増加している.

もう一つ重要な点は,待ち時間の短縮は必ずしも患者の満足度を上げていないことである.予約システムの導入は,患者にいつ診察するかを知らせることになる.逆にいえば,患者にどれだけ待たねばならないかということをきちんと意識させることになる.そのため実際の待ち時間は減少しているにもかかわらず,不満,苦情が増加するという皮肉な結果が出ることになる.そのため,予約時間を患者に知らせないほうがよいという意見がまことしやかに語られている.

また,医事課の算定入力業務にしても簡単には業務の軽減にはつながらない.医事算定は医師が入力した処方や検査などのオーダそのままをレセプト点数として算定するわけではない.オーダリングシステムの入力は一般的には予定入力であり,

オーダを実際に実行した内容を入力する事後入力はなされない。これを入力者である個々の医師が行うと,入力者に負担がかかりすぎて診療業務が不可能となる.

したがって医事課では, まず入力されたオーダが実際に実行されたか否か, どのような薬剤や物品がいかなる手法で, どの程度, どれくらいの期間使用されたかを調べ,それに対応した保険病名をつける.さらに,保険病名・使用薬品・使用物品・手技・量と時間のセットの中で,最大の保険点数が取れる組み合わせを「編集」する. この「編集」作業には経験と能力が必要であり,例えば同じ症例でも初心者と熟練者では取り漏れを含めて約30%もの診療報酬点数の差が生まれる.

診療行為を報酬点数として漏らさず請求するには「編集」能力を持つ人材が必要であるが, このような人材は医事課に必ずしも多くはいない.したがって,オーダリングシステムの導入により医事算定業務は表面的には効率化されたように見えても,実際には取り漏れが増加する場合があることが知られている. この一つの例は,レセプト業務を外注した場合である.現状の外注業者間には算定能力に大きな差があるからである.

このように表面的にメリットと考えられてきたことがらも,その内容を詳細に検討すると多くの問題を含んでいることが次々と明るみに出てきた.一部のマニアや研究者は別にして,臨床に携わる多くの医師をはじめとする入力者の負担に比べて,オーダ入力によって得られる成果は非常に小さい.かつていわれた「医事課のためにわれわれは入力するのか!」という声は改めて意味を持つ.

4. オーダリングシステムの根本的な問題点

しかし,これらのこと以上に,オーダリングシステムにはまだ達成できていない基本的な問題点がある.

つまり,

1)オーダリングシステムの入力は予定入力であり,事後入力は行われない.事後入力を強力に実施すると入力者に負担がかかりすぎ,臨床の診療業務が不可能となるからである. また,オーダリングシステムにおける事後入力の方法論はいまだに手探りであり,確立していない.

2)システムへの入力者や入力内容のチェックや監査は皆無であり,入力者の判断に任せられているのが現状であり,システム監査の発想はない.

3)臨床現場の使用に耐え得る現実的な診断支援,診療支援,そして経営支援ツールは皆無に等しい.

4)実際のデータ,データベースやマスターが各職域間で異なった場合,データ変換が必要なため,データの整合性や信頼性に欠けることがある.また,一つのメーカだけで統一したデータベースを作ることは今もって困難である.

5)診療録管理システムなどの他の情報システム部門とのリンクは必ずしも容易ではない.

6)実際に消費された医療費と,その大まかな内容は,出来高払いであればオーダリングシステムと医事課の診療報酬データから得ることができるが,経営分析に最も必要な診療に要したコストや診療情報のデータは得ることはできない.

7)したがって,データや情報は発信側と受信側の双方向の伝達ではなく,発信側から受信側への一方通行のみの伝達にとどまっている.また,オーダリングシステムをユーザ全体で情報を共有したり,活用することは困難である.一部の誠実で能力ある人たちの犠牲ともいうべき努力によって,一部の施設においてのみ,かろうじて実現されているのが現状である.

その背景にあるものと連載第1回のまとめ

以上のような題の背景にある根本的な間あるいは表面的な要因を考えてみたい。

現代社会の多くの局面でみることができるように、医療の世界においてもマクロとミクロの間の矛盾や軋轢が顕著になっている。現代社会は先進的技術の進歩と、それに伴う経済規模の増大によって進歩してきた。医療の世界でも、高度先進医療技術の進歩は必然的に医療費の増加を招くようになった。そして、その総額は社会全体にまで大きな影響を及ぼす規模にまで成長し、経済や社会に悪影響を与えるまでになってきた。そのため,医療費の抑制はマクロ医療にとっての大きな課題となっている.一方, ミクロの個別の医療では,人口の高齢化,先進技術の導入,マクロの医療からの医療費抑制の圧力などが経営に対する圧力となり,病院経営の主要目的が経営改善となってきた.

そして, この病院経営の方針が医師,看護婦などのミクロの現場の目的と矛盾するようになってきているのである. このマクロとミクロの対立は常に総論賛成,各論反対の様相を呈し,解決不可能な壁として存在する傾向にある.特にわが国のように現場の医師の裁量権が非常に強い場合には,マクロの医療目的をミクロのレベルで実行するのは非常に困難である.

本来,医療情報システムは,病院経営者のマクロの意思を具現化するためのツールである. したがって医療情報システムの開発,運用においてはマクロの意思とミクロの医療現場との間に対立が容易に生まれるのである.

従来, この対立をできるだけ回避するために,情報システムの現場における利点を強調する場合が多かった.例えば「オーダリングシステムは診療支援に役立つ」, 「通信の伝達効率が上がるので患者の待ち時間が短縮し,患者サービスが向上する」といったことである. しかし,実際のオーダリングシステムでは,診療支援にそれほどの効果はない.原因としては,一つは,現在のオーダリングシステムでは,コンピュータに入っているデータは診療データの一部でしかないことである.二つ目は,コンピュータを参照機能や伝達機能を持つ媒体としてみた時,診療録などの紙・ペンの媒体に比べてコンピュータの能力がまだ劣っていることによる.

第1の問題を解決するために,電子カルテの概念が出てきているが,第2の問題を解決するにはまだ時間がかかるであろう.現状では診療支援にさほど役立っていないという批判に対しては,現在のコンピュータではまだ能力が不足している,将来,電子カルテになれば大きな利点を生む, といって説得がなされているのが現状である.現場にとっては,将来の大きな利点のために, 「今は我慢しなさい」と常にいわれ続けるようなものである.

一方,メーカやマクロの意思が現場に対する利点を強調するあまり,システムの開発,運用時には現場の便利さのみを追求するようになってしまった.現場の利点は,あるとしてもせいぜいコンピュータ導入の不便さと相殺する程度のものである.

問題は,現場の利点を強調し,現場の利点を追求するあまり,マクロの医療に対する利点もおろそかになっていることである.

情報システムは本質的には病院経営・管理者のためにある.つまり,データベースの整備によるデータに基づく病院の管理・経営の支援,病院の医療レベルの評価などに大きな利点を持つのである.

しかし,現場の利点のみを強調した情報システムの開発は,病院の管理・経営の支援ツールとしての情報システムの開発を遅らせてしまい,管理・経営の支援ツールとしても現状では非常に不十分なものとなっている.情報システムを病院の管理・経営ツールとして考えた時,経営分析に必要な基本的なデータとして収入とコストのデータは必須である.医事システムとオーダリングシステムの組み合わせは医療収入データとしては満足できる情報を得ることができるが, コストに関してはそれを算出できる情報システムを持っている病院はまれである.

重要なデータのもう一つは,病院の医療システムの評価のデータである.病名ごとの予後,手術ごとの予後などのデータを情報システムは提供できなければならないが,現状では非常に不完全である.

この原因は,病名,手技・手術名などの医療情報のインフラ整備を怠り,現場の利点のみを考えた開発が行われてきたためである.医療レベルの評価には, これらの情報インフラは必須である. しかし,病名オーダは臨床現場の利点に立つと,現場からの批判のもととなっており,病名オーダを行っている病院は数少ない.病名はクラーク入力が最も不可能なデータであるが,現状では保険制度を含めて医師に入力させるためのインセンティプが不足している.

このように現状のオーダリングを中心とする情報システムは,臨床現場における診療支援としても病院の管理・経営のマネジメントツールとしても中途半端な状態にある.診療支援として真に役立つのはまだまだ先のことである. しかし,マネジメントツールとしては,その開発と運用を十分に考慮すれば,現状でも必要不可欠なツールとなり得る. しかし, このためには情報システムの開発,運用に対する考え方を変える必要があり, これについては次回から述べていきたい.

この本質に触れる時,次のような現状を踏まえておくことは重要である.

まず,オーダリングシステムや電子カルテを病院に導入し,業務でパソコンをルールどおりに動かせば,病院業務がうまくいくと考えるのは単純かつ危険である.たとえ,ある時期に作られた最適のシステムであっても,いつまでも通用すると考えるのは実に無邪気な発想である.

最近の医療・福祉や経済の情勢は変化する.システムがたとえ最適だったとしてもなんらかの事情で最悪になることもあり得る.ところが,たいていの病院はオーダリングシステムを中心とする情報システム導入には膨大な投資を行い,それに従って職員を訓練するが,システムが動き出すと安心して,それから生み出される成果の有無と内容を評価することは非常にまれである.

さらに,従来の情報システムは大学病院を中心に発達してきたため,いまだ研究・試用の色彩が濃い状況であった. しかし,今後は今まで以上に公立・私立の施設にまでも導入されようとしている. このような施設に導入していくためには,現在の研究・試用段階であり,利点も不明確であるという状態を超えるべきである.つまり,明確な結果(アウトカム)や利点を目標にする,実際に答えを出していくなどのことが施設側の責任として欠かせない.

次回はシステムの導入,運用では具体的にどのようなことが問題となり, どのように対処するか,その結果いかなることが生ずるのか,などを実際のデータや事例を検討しながら紹介する。

Ⅱ.山で潮干狩りをしないためには

『病院』第59巻第2号 2000年2月掲載

情報システムを開発しようとすると、どの病院でも同じような問題が起こる。代表的なものとしては、「情報システムの目的」、「誰が入力するか」、「オーダの範囲(システムの規模)」等である。今回はこれらの問題について、実際の開発の経験を通して問題の本質や解決策を述べてみたい。

情報システム、特にオーダリングシステムの開発や運用は各部門間の協調によって成り立つ。システム開発は、病院にとってはコンピュータのソフトプログラムを作るというより、各部署間の運用の明示化もしくは明示的なマニュアル化を図っていくことである。オーダリングシステムが導入されていなくても各部署間の運用の連携は必要である。コンピュータを介せず人同士でコミュニケーションを行う場合は、人の持っている大きな融通性により、必ずしもマニュアル化しなくても運用が成り立つ。しかし、コンピュータを介する場合は、融通が利きにくいため明示的なマニュアル化を行わないと運用に支障をきたすことが多い。

例えば、給食依頼の締め切り時間を考えてみよう。人が締め切りを管理する場合は、何かの事情で依頼時間が遅れてもそれなりに対応することができる。しかし、オーダリングシステムでは締め切り後の入力は出来なくなる。従って、そのような場合の運用方法をきっちり決めておく必要がある。

わが国の病院、特に国立、公立、公的病院は科ごと、部門毎ごとの独立性が高く、部門間の連携もしくは協調性に欠ける面がある。情報システムの開発は、これら科ごと、部門ごとの違いに立って、その妥協点を見いだし、共通の運用に統一していく作業でもある。

入力一つにしても、ある科は医師入力を希望し、ある科はクラーク入力を希望するというような状況が起こり、意見を聞けば聞くほどまとまらなくなることもある。このため、情報システムの開発においては、各科、各部門、医師、看護婦などの意見の対立が起こり、共通点が見出せなくて開発が止まってしまうことがしばしば起こる。現に、ほとんどの病院でオーダリングの入力者を誰にするかという問題は必ず起こる。ひどい場合にはこの問題によって情報システム全体の開発がデッドロックに乗り上げてしまう場合もある。このような対立点をいかに解決していくかは、開発、あるいは情報システムの将来にとって重大である。

今回と次回で、実際の開発や運用の経験を通して、このような問題に対して実際どのように対処すべきかを明らかにしたい。

開発の実際

病院にとってのオーダリングシステムの開発や運用とはどうゆう意味を持ち、何を具体的に行うことであろうか? まず、この事に関して述べてみたい。

最初にオーダリングシステムが導入されてからすでに15年以上がたっている。初期のころは、その主たる導入先が大学病院などの研究病院であったことや、パッケージプログラムがあまり無かったこともあって、病院でのプログラムの自己開発もかなり行われていた。

しかし、現在ではすでに多くのメーカがパッケージ化を行っており、多数の病院での運用実績もあり、何よりも費用的に圧倒的に有利であることから、パッケージプログラムの導入が普通になっている。このことは、オーダリングシステムの導入に際して病院の仕事が無くなったことを意味するわけではない。パッケージ化により病院間のプログラムの差が無くなったぶん、それを自らの病院運用にいかに適合させていくかという各病院の運用能力が問われるようになってきているのである。

オーダリングシステムが成功するか否かの鍵は、今では、病院全体のまとまりや、各部署に対する指導者のリーダシップや管理能力に依存しているといっても過言ではない。つまり、現在におけるオーダリングシステムの開発とは、人間(職員)、物(物品、薬品)が関与する実物の部分との整合性を取る作業が主になる。

コンピュータシステムは良い意味でも悪い意味でも人間のような融通性を持っていない。そのため、オーダリングシステム導入前には、各科毎、各部署毎の独自な運用形態を調査し、それをもとに病院全体を共通の運用に変更し、情報システムとの整合性をとる作業が必須である。この作業の進行に伴って各科、各部署との利害対立が必然的に起こってくる。開発作業の大半はこの対立の調整とそれによる共通規則の作成、および、関連部署への徹底化につきる。

システムと運用の整合性をとるとは?

システムと整合性のある運用を考えるとはどうゆう事であろうか。もう少し具体的な例で示したい。

まず、外来の処方オーダについて考えてみる。処方オーダを導入する前の運用は、だいたい次のようである。

1) 医師が診察して診療録と処方箋に処方内容を書く。

2) 患者は処方箋を持って会計へ行き会計計算をしてもらい、会計済み印をもらう。

3) 患者は会計済み印のある処方箋を薬局に提出する。

4) 薬局は処方箋を受け取り、代わりに薬引き換え券を患者に渡し、調剤を開始する。

5) )薬が出来たら、薬引き換え券番号を表示して患者を薬局窓口へ呼ぶ。

6) 引き換え券と引き換えに薬を渡す。

このような運用が、処方オーダを導入すると次のように変化する。

1) 医師が処方内容を診療録に記載し、コンピュータにオーダ入力を行う。

2) 患者は案内用紙(処方が有ることを示す)を持って会計へ行き、支払いを済ませ、コンピュータから打ち出された領収書と薬引き換え券をもらう。

3) 薬引き換え番号表示機に番号が表示されたら、薬局窓口へ行き、引き換え券と交換で薬をもらう。

外来患者の基本的な流れは、処方オーダを開始することにより、上記のように変化するが、これだけを見るなら、オーダ導入による運用の変化は小さいように思われる。しかし、実際には上記の運用には多数の例外がある。例えば、処方の間違いや変更のある場合である。変更にもいろいろな場合があり、患者が会計へ行く前に起こる場合、会計後、薬をもらってから起こる場合、家へ帰ってから起こる場合、薬局での処方監査でチェックされる場合などである。これらは、オーダ導入前であれば、人が経験的に対処している場合が多く、特にきっちりとしたマニュアルが作成されていない場合も多い。

しかし、オーダリングシステム導入後はこれらの変更は調剤のみにとどまらず、コンピュータ内のデータ変更も必要になるため運用手順を正確に決めておく必要がある。物としての薬の変更、料金の変更、システム内のデータの変更を間違いなく行っていくには、これら全ての例外について、連絡の方法、入力の方法などの手順をきっちり決めなければならない。

例えば、患者が会計へ行く前に医師が処方オーダの間違いに気付いたとしよう。普通は、この時点で、すでに処方内容は薬局に届き、調剤が開始されているので、医師がコンピュータ上で処方内容を変更しようとしてもコンピュータは受け付けてはくれない。そのため、医師は電話などで薬局に変更があることを連絡する。連絡を受けた薬局は調剤を止め、コンピュータ上での変更が可能なように操作し、その事を医師に連絡する。医師は、コンピュータ上で再度、処方の入力をする。この後は基本の運用に従う。

このように、各業務のすべての例外に対して、このような手順を決めなければならない。さらに、決めるだけではなく、関係者がそれらを理解し、業務が滞らないように訓練する必要がある。

開発・導入時に決めなければいけないこと

情報システムの開発経過の中で、病院として多くの決定を行わねばならない。決定は基本的なものから、作業が進むに従い、より細かい内容の決定になる。ここで重要なことは、以下に示すような基本的問題を決定していないと、次の段階に進めないことである。

例えば、入力者を決定しない限り運用の詳細を決めることは出来ない。逆に、ある程度基本的な方針が決定しメーカが決まってしまえば、他病院の事例や、メーカの持っているノウハウを参考にすれば、必然的に決まってしまうことが多い。しかし、基本的な問題の決定を先送りするとすべての運用がいつまでも決まらない状態となり、開発がストップし、命取りになる場合もある。

筆者が開発・運用に関わった多くの病院でも、情報システムの問題を考える委員会が早くから発足していたにもかかわらず、入力者の問題に終始し、長い間、情報システムの開発がストップするという経験をしている。

開発の初期において病院が決定しなければならない基本的問題としては、システム構築の目的、前提条件、入力者、精度管理、開発範囲などがある。これらについてさらに詳しく述べてみたい。

1.目的

システム構築の目的としては、将来に対するビジョンを含んだ広い意味の目的(広義の目的)と、今回の開発に限定した狭い意味の目的(狭義の目的)がある。教科書的な目的ではなく、病院独自に施設の機能や診療体制が目指す目的を明確にする事は欠かせない。多くの施設では目的があまり重視されず、計画段階で他病院の目的をそのまま写しているのが現状である。しかし、目的は開発時の各種決定の指針を与えることになるので非常に重要である。

医療関係者は情報システムに過剰な期待をしがちであるが、一方ではシステムが導入されることによる現状の変化に対し大きな抵抗を示す。

例えば、外来患者を医師へ振り分ける業務を人が行っている場合は、患者の診療録を見て最適な医師に振ることが可能である。しかし、コンピュータによる自動振り分けではこのような細かい配慮は出来ない。このような不便さに対し現場は強く抵抗を示す。現状では、システム導入により不便になる面が多々ある。このような場合、この不便を納得してもらうための指針や指導が必要となる。この点は目的の重要な点のひとつである。

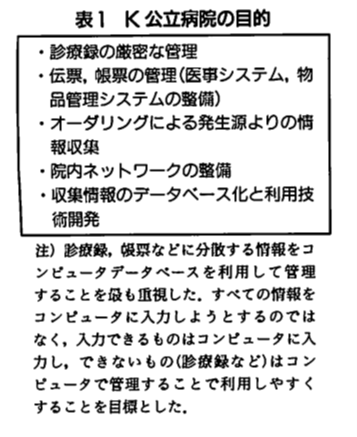

表1は筆者がかかわったK公立病院が、新築移転に際して情報システムを導入するために設定した目的である。旧病院においては、医事システムも含めて、情報システムはほぼゼロの状態であり、患者番号、診療録の番号(カルテ番号)の管理も人が行っていた。そのため、診察券が無くなると診療録が行方不明となることもしばしばであった。このような事情を考慮して、診療録を含めた情報の管理をもっとも重視した。このように、各病院における現在の問題点からもっとも必要なことを目的としてあげる必要がある。

2.システム構築の前提条件として必須の診療録管理

オーダリングシステムの開発において避けて通れない重要な問題が診療録管理である。

診療録管理方法は病院運用とオーダリングシステムのデータ構造の根幹に大きく影響する。情報の一元管理という面からは1患者1番号1ファイルという形態が一番良い。この形態では、すべての診療情報が1つの診療録(ファイル)に記載されるため、患者の情報が最もわかりやすいからである。

しかし、この方式は外来運用に大きな負担を与える。この方式では、診療録は一括中央管理の方法を取らざるを得ない。そのため、診療のたびに診療録を診察室まで搬送する必要がある。しかも同一日に2科以上の診察を受けるためには、各科間の診療録搬送が付きまとう。病院外来の設計が悪い場合には診療録搬送の導線は非常に長くなり、病院にとって大きな負担となる。負担を軽減するために自走台車などの搬送機と自動カルテ庫などの設備が必要である。またいかなる方法を取ろうと、外来患者のすべての診療録を患者が来院してから運ぶことは時間的制約のため難しい。そのため、1患者1番号1ファイルを実現するためには、外来診察の予約化が必然的に必要になる。予約化により、診療録の前日搬送が可能となり、当日の診療録搬送負荷の減少がはかれる。

また、診療録管理方法は、オーダリングシステムのデータ構造そのものにも大きな影響を与える。システム内でのデータの識別は全て患者番号で行うため、システム内では1患者1番号が原則である。診療録の患者番号が科毎に異なる場合は、コンピュータ内の患者識別番号と診療録番号いわゆるカルテ番号の2種類を管理しなければならなくなりシステムそのものが複雑になる。

以上のように診療録管理方法はオーダリングシステム導入に際して最も基本的な前提であり、その管理方法は病院の設計、設備等を考慮して最初に決めておく必要がある。

このとき、診療情報管理士の資格を有し、実際に診療録や診療情報の管理を行っている施設内外の有能な人材を活用することは非常に有用である。

3.開発範囲

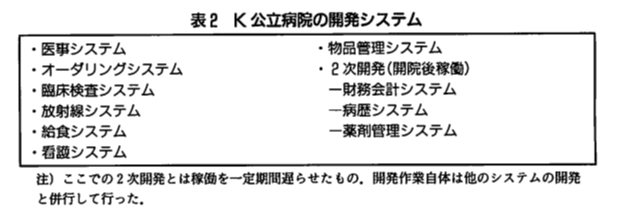

表2は前述のK公立病院が新築移転に伴って開発したシステムの一覧である。これらは、一部を除いて一括導入を行った。しかし、医事システムを含めてこれだけのシステムを一括導入するのは珍しく、一般には段階的導入が行われる。その方が、病院運用の不連続な変化が少なくなり病院側に受け入れやすいと考えられているからである。

どのようなシステムをどのように導入するかは、病院のそれまでのシステム内容、予算、その他の事情により異なるがオーダリングシステムの構築範囲を決める場合の指針となるようないくつかのオーダ種の特徴を述べる。

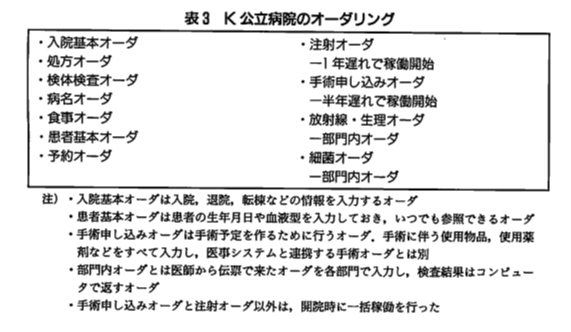

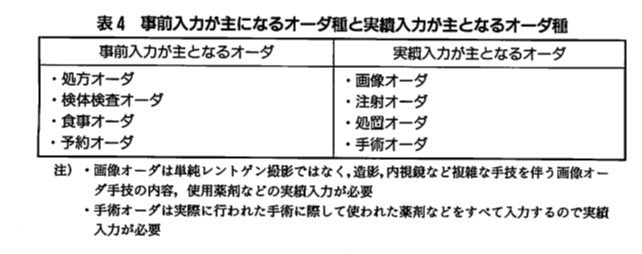

表3はK公立病院で稼働しているオーダの一覧である。これ以外のオーダ種としては、単純撮影以外の放射線検査や超音波検査等の画像オーダ、それにオーダとしては異質であるが処置オーダなどが代表的なオーダである。

この中で処置オーダは、他のオーダと本質的に異なった性質を持っている。処方オーダを代表とする他のオーダは、オーダ(依頼)がまずあってそれに対して行為(処方オーダでは調剤)がおこる(事前入力)。それに対して、処置オーダでは行為、処置(たとえば吸引等)を実施したのちに、その行為の情報を保存したり、医事請求を行うために入力が行われる入力、つまり「実績」入力である。

この実績入力は他の事前入力のオーダに比べ、導入に際して大きな困難をもたらす。例えば、事前入力である処方オーダでは、「オーダを出さなければ薬が出ない」という意味で、入力に対する強いインセンティブが医師にかかる。しかし、実績入力を必要とする処置オーダに関しては、医療行為自体は終わってしまっているので、入力しなくても医師は大きな不利益を受けないことになる。処置オーダなどの実績入力に対するインセンティブを医師に与える方法はまだ確立してはいない。

表4に事前入力と実績入力のオーダ種の一覧を示した。注射オーダも実績入力が必要なために、運用によっては処置オーダと同じような状態になる。注射オーダの実績入力を避けて、オーダ入力の後に、実際の行為が起こるような運用にするために、注射の一本渡し(注射処方箋が出てから対応する薬液を搬送する方法)が工夫されている。

注射を病棟内の在庫薬液によって行う運用である限り、注射オーダは成功しない。注射オーダを行おうとするならば、注射の一本渡しが必須である。そのためにK公立病院では、移転開院時から全病棟で処方箋伝票による注射一本渡しを実行し、それが軌道に乗った開院一年後から、全病棟で注射オーダを開始した。その結果、注射行為の97%以上が注射オーダに基づいて行われている。言い換えれば、「一本渡しが必要無い病院では注射オーダをする必要が無い」ともいえる。

病名オーダは、オーダの中でも導入反対が多いオーダ種である。しかし、病名は医療情報のなかで最も基本的なものであり、診療のみならずDRGに代表されるように医療の標準化や経営にとっても重要な情報である。

病名が診療情報として価値を持つためには、ICD-10等の標準コードで入力する必要がある。ところが、現在のところ病名が運営上必要なのは医事請求のためである。承知のように、医事請求では日本語病名が必要であり、コード化は必要ではない。そのため、医事課も含めて病院全体にコード化に対する理解が少なく、負荷に対する反対だけが全面に現れてくる。病名入力(標準コード化)に対するインセンティブを病院に与えるためには、医事請求における病名のコード化を義務化するなどの政策を早急に実行する必要があるだろう。

オーダ範囲を決める場合、最初はそれが利用されるか否かは別として、できるだけ多くのオーダ種を取り入れたいという誘惑に駆られて、多数のオーダを入れようとするかもしれない。しかし、1つのオーダを完全に成功させることは非常に難しい。「処方オーダは導入されたが、コンピュータを使った処方依頼が全処方依頼の数割程度である」というような状況は避けねばならない。

導入したオーダ種に関してはすべての依頼をコンピュータによって入力するのが原則である。いたずらにオーダ種を増やそうとせず、施設機能や診療の目的、さらにコスト体質にあわせて、オーダリングが成功すると見極められるオーダ種のみを導入すべきである。

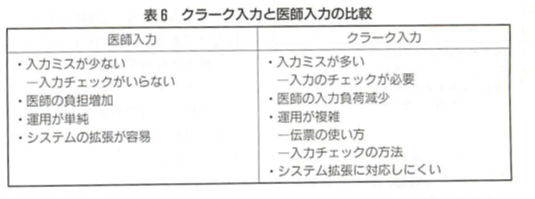

4.入力者と入力の精度管理(医師入力とクラーク入力の比較)

オーダリングシステム導入に際して、必ず問題になるのは入力者を誰にするかである。これを早い時機に決めておかねば、その後の開発は出来なくなる。オーダリングシステムでは、多くの職種の人が入力する。表5にK公立病院におけるオーダリング内容と入力者の一覧を示す。

これらの内、医師入力に関して問題になるのは、医師から出るオーダ(処方、検査、注射)の入力者をクラークにするか医師にするかということである。看護婦、検査技師、薬剤師等の医師以外の職種から発生する情報を誰が入力するかが問題になることはあまり無い。それらは、その職種の人が入力するのが普通であるからである。医師だけが、自分が発生させる情報を他人に入力させようとしている。これ事態が奇妙なことであるが医師の特権性の名残なのかもしれない。

表6は医師入力とクラーク入力のそれぞれの利点と欠点を示している。医師の負荷についてはいくつかの考慮点がある。医師の負荷量は、

1) オーダリングシステム導入前における医師の処方依頼のやり方

2) 前回処方の割合

3) 患者1人当たりの診察時間

4) 診察患者全体に対する処方を出す患者の割合

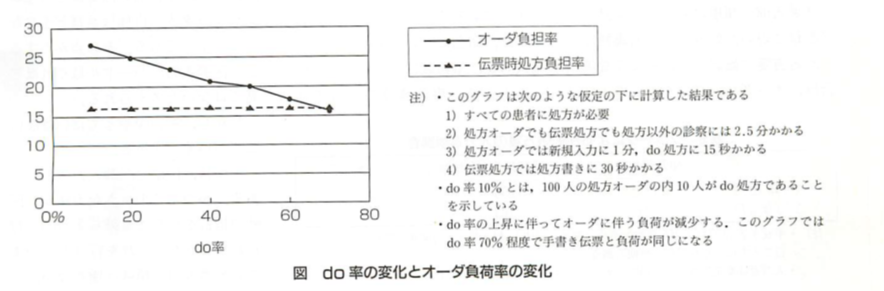

などによって変わってくる。まず、処方オーダの場合、新たに薬名から処方量まで全てを入力する場合(新規入力)と、前回と同じ処方内容をオーダする場合(do処方)では入力速度が全く異なる。処方伝票を手書きする場合と比べると、新規入力では入力時間が長くなるが、do処方では手書きよりも一般に速くなる。このため、全体の診察時間は、前回処方の割合(do率)が大きいと、処方オーダと手書き処方で差が無くなる(図)。

オーダリングシステム導入前において、医師が処方箋を自ら書いている場合には、オーダリング導入により平均診察時間が短くなる、という報告もある。しかし、オーダリング導入前の運用において、医師が診療録に書いた処方内容を看護婦などが処方箋に転記しているような場合は、オーダリングシステム導入により平均診察時間は長くなる。

また、処方オーダにかかる時間は診察内容に関係なくほぼ一定である。そのため、元々、診察時間が長い場合は、オーダにかかる負担の割合は減少する。歯科や産科などでは処置、あるいは診察が主たる診察行為で処方の割合が少ない(表7)。このような場合、オーダによる負荷の増加はほとんど問題にならない。

以上を考慮するとオーダによる負荷が問題になるのは、処方割合が多くて1人当たりの診察時間の短い科だけである。具体的には内科などが一番大きな負荷増加となる。それでも、オーダリングシステム導入による内科での負荷増加は、診察時間を1割程度しか増加させないと見積もっている。

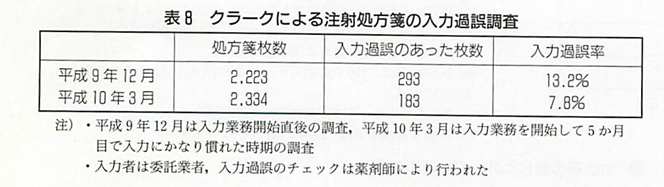

次に、入力データの正確度である。クラークによる処方入力の間違い率のデータを見つけることはできなかったが、注射処方については、クラークによる入力の間違い率の調査がある(表8)。

これは、自動調剤機械を動かすために、医師の書いた注射処方箋を調剤機械のコンピュータに入力した際のデータである。それによると、クラーク入力による注射処方の間違いは8%前後であると思われる。この事から、処方も同程度の間違いがあると思われる。ただし、この間違い率は当然、入力プログラムの質、医師による処方箋の書き方(字の読みやすさも含めて)に依存するであろう。

また、病名について医師による直接入力と、事務職員による入力を比べたところ、事務職員の入力では20%程度の間違いがあることがわかった。

以上のように、入力のプロであると思われているクラークの入力は意外と間違いが多いと考えられる。特に、一覧表やコード入力が不可能な処方や病名においては間違いが多いようである。このことは、クラーク入力においては実質的な入力内容のチェックの方法を考えなければならない。

次に運用の問題を考えよう。前述したようにクラーク入力においては8%前後の間違いが起こる。そのため、クラーク入力を行うには医師などによる入力内容の精度チェックが必須である。それも形式的ではなく、実質的なチェックが行われる方法を考えなければならない。この精度チェックは運用の複雑さを増すと同時に、将来、オーダリング範囲の拡張を行うたびに、運用の見直しとクラークに対する新たな費用の捻出が必要であろう。

以上のような点を考慮して、クラーク入力か医師入力か、さらに入力チェックはどのようにするかを、各病院で決めなければならない。その際に、上記以外のことで幾つか注意点を述べよう。

まず、最新のオーダリングシステムはWindows等のいわゆるグラフィカルユーザインターフェース(GUI)を入力画面に利用しており、コンピュータを使いなれた人には容易に入力方法がマスターできる。実際、40才以下の若い医師にとってコンピュータ入力自体はさほど苦にならないようである。その点からすると、医師入力のハードルはそれほど高くはないと考えられる。

しかし、その際やってはいけないことがいくつかある。

一つは、伝票と医師入力の併用である。かつてこのような方法が、医師の抵抗を少しでも減らす目的で行われていたが、これを行うといつまでも医師入力の頻度は増えない。

2番目は部分的医師オーダの採用である。例えば、処方オーダが科毎、もしくは病棟毎に伝票であったり、医師入力であったりする運用である。これも、医師の抵抗を減らす目的や、変化を最小にする目的で行われることがあるが、これも失敗の原因となる。1つのオーダ種については一括同時稼働が原則である。

医師入力によるオーダは医師の負担がゼロではない。「負担はないから医師入力にしなさい」とは言えない。「負担があるが医師入力をしなさい」と言う必要がある。

このような中で医師入力を決定するには、病院が医師の負担増加を補償する必要がある。例えば負担増加により、その分、患者数が減少するならそれを病院として認める必要がある。現在、外来の多くは不採算部門である。外来患者数を増加させることは、経営的には必ずしも有利ではない。むしろ、患者数を減少させて、その余力を他に向ける方が経営的には有利である可能性がある。経営主体が医師入力による負担に対して、患者数の減少を認めるならば、医師が入力負荷に反対する理由はないであろう。その減少に対する、補償は経営戦略的な問題で、それは経営主体が解決すれば良いし、そうでなければ医師入力を勧めることは出来ない。

最近、大学病院以外の一般の私立病院へのオーダリングシステム導入が盛んである。しかも、医師入力を基本としている。これは、ホスト型からクライアント・サーバタイプへの変更による導入コストの低下、外来患者数を維持する必要性の低下、経営戦略を立てるための情報の必要性などがこれを推し進めていると考えられる。

実際、ある私立病院の事務長は「外来患者1人を増やすためのコストを考えるならば、患者数が多少減少しても、医師入力を進める方が有利と考えられる」と述べている。もちろん、民間病院でのこのような流れも、まだ実験段階であると思われる。本当に医師入力によるオーダリングが経営戦略上有利であるかどうかは今後の結果にかかっている。

入力に関連して、最後に精度管理について述べておこう。入力者が誰であろうと、入力データの精度管理は今後の医療にとって避けて通れぬことである。入力の精度管理、特に病名と手術やそれに伴う処置に対するオーダ入力のチェックに、一般事務職のクラークによらず専門の資格と能力を持った診療情報管理士を活用することは検討に値する。

診療情報管理士は診療(記)録をはじめとする診療情報を管理し、それらのデータを分析し、研究、教育、研修、経営、管理に活用する役割をもつ。ICDコードによる病名のコーディングや手術、処置のコーディングは、診療情報管理士の専門的な業務のひとつである。診療情報管理士は診療録のすべてのページに目を通し、内容を検討し解読する。不足のデータは追加、補填し、誤りのある記載を修正し、個々の診療録の全体像をつかむ。そのうえで、主病名、合併病名、処置などを確定し、それらのコーディングを行う。

医師がつける病名やコーディングはICDコードなどの国際的に標準化された体系に必ずしも合致しない。医師はそのような標準化された診断体系を身につけている訳ではないからである。

K公立病院における1年間の入院患者の医師入力による病名データをすべてチェックしてみると、外科系は手術のための入院が多いため、主病名は比較的わかりやすい。しかし、内科では主病名がほとんど不明であった。内科では検査のため疑い病名を多数入力することが原因の一つであると考えられる。また、現在、試行されている国立医療施設をはじめとする10施設のDRG/PPSの調査でも、医師自身による病名コーディングの10%前後は正しくない、又は間違っているといわれている。

医師や看護者は臨床現場で患者や家族を接することによって診断や臨床的な判断を行う。診療情報管理士は、患者や家族に接触することなく、臨床現場と距離をもち、第三者的な立場に立って、臨床の経過や結果の記録のみで診断、処置をはじめとする診療内容を情報的視点から総合判断する。さらに、それらの分析を行い、活用のサポートも行うのである。

したがって、診療情報管理士は、医師をはじめとする診断や手術、処置の入力をチェックし、チェックにかかったものは正確なコードを再入力する。このようにしてチェックされた精度の高い必要不可欠の情報をデータベースに蓄積するという、監査者の役割をとることができる。

ちなみに、筆者は200床~400床の複数の民間病院で、診療情報管理士による入力監査を試行してみたが、それは可能であり、検討すべき余地があると考えている。

Ⅲ.山で潮干狩りをしないためには(2)

『病院』第59巻第3号 2000年3月掲載

開発組織と意思決定、その後の問題

日本の病院、特に国立、公立、公的病院などは大学医局の影響が強いため科の独立性が強い。また、国立、公立、公的病院は官僚機構の影響も強く、事務部門、薬剤部門、看護部門等も独立性が強く横の連絡が少ない。そのため、科内、部門内のみの作業に関しては効率よく決定や実行が可能であるが、科や部門を超えた決定、実行を行うことは非常に不得手であり、かつ非常に困難である。

オーダリングシステムを代表とする医療情報システムは多数の部門が関与する横割のシステムである。そのためその開発は縦割りの既存の組織内では難しい。

このような縦割りの組織で部門を超えた調整を行うために委員会方式がある。しかし、委員会方式では責任の所在がはっきりしないことが多く、しかも情報システムの開発のように膨大な作業が必要な場合には委員会方式では不可能である。そのため、情報システムの開発には多部門から召集した人からなるプロジェクト体制を取る必要がある。

プロジェクトチームは開発に際して臨時に作られ、開発が終われば解散する。開発に際してはプロジェクトチームが計画の立案、メーカとの対応、各部門との調整、各種作業を行うことになるので、ある程度、日常業務から独立して活動することが必要である。そのためには施設長の辞令が必須である。しかし、この辞令の発令には説明と説得に相当な時間がかかることを承知しておくべきであろう。

前述したように開発に際しては多数の意思決定が必要である。開発範囲、オーダリングの範囲、部門システムの範囲、入力者などである。これらの決定を曖昧にすると多くのトラブルの原因となり、トラブルがさらに多くのトラブルを生み、開発や運用の挫折につながる。意思決定が曖昧な状態で進んでいる病院もあるかもしれない。どこで決まったかはっきりしない運用、決まっているのかどうかもいつまでも定かでない病院もある。また、意思決定機関の議事録すら残っていない組織も見られる。決定することによる各部門からの反発をさけるため曖昧な状態にしたまま運用し事後承認しようと言う態度なのかもしれない。

しかし、情報システムを開発するには明確な決定が必要である。明確な意思決定とは、「これはこう決まった。」と言う文章を残すことである。もし、この点が曖昧であるならばこの点から直さなければならない。開発担当者が現場の医師にシステムの説明をする場合、いつも「私はそんなことは知らない、いったいいつ何処で決まったのだ」という言葉を聞くことになる。もちろん、その都度なぜそのように決めたかを説明するのは重要であるが、むしろ、「これが病院決定である」ということを示すことが最も重要なことである。

以上のことは、システムの更新(リプレイス)の時にも当てはまり意味をもつ。システムのリプレイスは、必ずしもシステムの改善の機会とはならないのである。

各種計画、立案はプロジェクトチームが中心になって行うが、その際いかにして意見をまとめていくのが良いのであろうか?

「各部門、各医師の希望をよく聞いて、それら現場の納得のもとに進める必要がある」とよく言われる。しかし、実際には、このことは不可能である。

情報システムは本質的に病院のマネージメントツールであり、各部門の利便のみを図るのが目的ではない。そのため、情報システムは各部門の利害と対立する場合もままある。また、各部門は自分の部門のみの利便性を追求するあまり他部門への影響を正確に見積もることが出来ない。

各部門の意見を聞くことは重要であり、そうしなければ各部門、各科の事情、特殊な運用の実態を知ることは出来ない。しかし、それらを聞いて全体を立案するのは全体の事情と本来の目的がわかっている人(プロジェクトチーム)が行うべきである。そして、立案された内容は病院の意思決定機関の承認を得て、病院決定として文書化することが必要である。

開発が終わり、システムの立ち上げが軌道に乗った後、システムの維持管理を行っていく必要がある。この時、組織横断的なプロジェクトチームから生まれた成果をいかにして、縦割りの組織に移植するかは、システムの運用や結果の活用のみならず、組織の活性化に重要であると共に、大きな問題である。

この組織の目的は、システムの構築、運用とシステムから得られるデータの分析結果を施設に活用し、さらに、施設の将来構想を創り、その具体策を案出することである。これは、この組織が開発時のプロジェクトチームと同様の組織横断的な性格を持つことを要求するものである。

開発時のプロジェクトチームは一過性の組織であり、各部署から一時的にこのチームに加わり、開発終了とともに解散する組織であった。しかし、維持管理のための組織は恒常的な組織でありながら、組織横断的な性格を持つ必要がある。

実は、この組織作りにおいて、多くの病院、特に公立系の病院において失敗するケースが多い。プロジェクトチームが開発時に持っていたシステムに対する高いビジョンと組織改革に対する活力がシステムの稼動後、新たな維持管理組織に移行するに伴って失われ、システムの日常的な管理のみに追われるようになってしまう。

このような状態になぜなってしまうのであろうか?

一つの原因は、組織的な問題である。今までに何度も述べたように、国立、公立、公的病院はいくつもの外的影響を受けた縦割り組織である。事務系においては、役所の縦割り官僚機構の影響を受け、いわゆるラインという構造を保っている。この構造の内部の職員は、その業績評価、地位の向上などをこのラインに依存している。この事は、このライン外の仕事、たとえば医師、看護婦などと共同で行う病院実務の仕事にどれほど貢献したとしてもラインの目的に一致しなければ、評価されないということを意味している。そのため、ライン外の職員との共同作業は非常に難しい。ましてや、事務系、医師、看護婦などがいっしょになった職種を超えた部署を作ることはまったく不可能な状況である。実際、筆者は医師をトップに据え、その下に事務、看護婦、検査技師などからなる医療情報のための組織を提案したが、「医師の下で事務が働くなどは前代未聞である」という理由で役所の反対を受け、失敗してしまった。

このような状況は、国立、公的、私立病院に比べ、特に公立病院で起こりやすい。公立病院においては、病院の外部である役所からの影響、大学医局制度からの影響を強く受け、病院が医療、経営面から独自に判断して、組織改革等を行うことが非常に困難な状況となっている。

もう一つの問題は、この組織が生み出すアウトカムそのものがこの組織の存続を危うくする危険を持っていることである。

前述したように、この組織の目的は、システムの構築、運用とシステムから得られるデータの分析結果を施設に活用し、さらに、施設の将来構想を創り、その具体策を案出することである。

この事は、組織や施設の経営、管理、将来ビジョンに対して、非常に重要な役割をもつが、それ故に、同時に「両刃の剣」の機能を内包する。

例えば、経営、管理の分析を目的として、データベースに蓄積したデータを分析すると、看護や医師業務の効率や質が測定できる。

長期療養型~福祉・介護型の施設である国立A病院では、ICDの病名コーディング、看護過程の計量化、医事課のレセプトデータによって、疾病毎に患者の状態の改善度合いを看護介入量(分)で計測できるように設計した。この結果、各疾患、各病棟毎のコスト分析と必要人員数の計量が可能となり、従って、業務の効率化や不要人員数を算出できる。

医療や看護の効率化や質の視点から考えると、これらの分析は施設に内在している、職員削減の必要性、不要な職種の存在、質向上に必要な方策などの、施設にとっての真の問題を抽出し指摘することになる。

このことを、組織や施設を改革するチャンスと捉えるか、現状の体制批判と捉えるかは、トップや幹部の能力と資質による。

A病院では、分析結果について総論は賛成としながらも、改革のチャンスと捉えずに体制批判と捉えた。地域の職員の職を奪うこと、国立の保守的体質を維持することで摩擦を回避しようと考えたのかもしれない。この後、システム構築のリーダは構築後のシステム業務から完全にはずされ、5年後のシステム更新の時期にも関与することはできなかった。

メーカが、新しいシステムの時代遅れと低下を嘆くほどである。

このようなシステムのデータに基づいて問題の本質を指摘する誠実で優秀な人材がシステム構築、運用のある時期からはずされる例は、決して希なことではない。

これは、日本の医療や看護に内在する、本質的な問題を問題とせず、問題とならない問題を問題としてあげ、それを共有化する体質が、はからずも反映しているのかもしれない。

システム開発の基本的考えかた

情報システム導入に際して、病院職員の中には2つの傾向が見られる。

それは、1)コンピュータに対する大きな不安と反発、2)コンピュータに対する過度の期待である。この2つはどちらも同じ程度に開発の阻害要因になる。この2つをうまくコントロールできるならば開発時の問題の大半はクリアできたと考えられる。最初のコンピュータに対する不安は主に入力負荷に対する反発であるが、これについては医師入力の問題に際して既に述べたので、ここでは2番目の問題についてもう少し述べよう。

多くの人々がコンピュータに対して過大な期待を抱く傾向がある。

「病院のベッド利用の管理はコンピュータにやらせれば簡単である。患者の待ち時間の短縮もコンピュータに管理させるならもっとうまく出来るであろう」などの言葉が良く発せられる。しかし、人間が紙と鉛筆でうまく管理を行えないならコンピュータでも出来ないと言うのが事実である。コンピュータはその作業時間を劇的に短縮する可能性があるだけである。しかし、この点について理解している人は少ない。そのため、しばしばオーダリング導入後の病院運営の不具合の責任がコンピュータシステムに転化される。「経営赤字はコンピュータのせいである。」、「患者の待ち時間が多いのはコンピュータのせいである。」、「患者の不満が多いのは予約システムの出来が悪いせいである。」、「コンピュータが何も情報を与えないのでベッド管理が出来ない。」等の批判を良く耳にする。これらの批判は責任者の責任を転化するのには役立つが、問題の解決には役立たない。

現在のコンピュータシステムは不完全である。そのため、その不完全さを指摘することは非常にやさしい。

例えば、処方オーダを行う場合、薬剤名を「かな検索」し、薬剤一覧を表示させる。医師はその一覧から薬剤を選ぶ。この際、薬剤一覧は薬効と関係なく、表記の似たものが一緒に表示される。そのため、医師が間違えて隣の薬剤を選択すると、薬効的に全く関係の無い薬剤がオーダされてしまう。これは手書きの処方箋では非常に稀な間違いである。これは確かに現在のコンピュータシステムの欠点であるが、この事実からコンピュータシステム全体を否定するのは本末転倒である。オートマチック車が発売されたとき、「突然の発進」などによるオートマチック車特有の事故が指摘されたことがある。しかし、この事実からオートマチック車全体を否定するのは、「オートマチック車の出現により事故頻度自体が大きく減少している。」という事実を無視したばかげた発言である。同様に、上記のような欠点を指摘してコンピュータシステム全体を否定することは、木を見て森を見ないたぐいの行為である。しかし、実際にはこうゆう行為が病院の指導的立場の人によってしばしば行われるという現実がある。

コンピュータに対する過大な期待は開発段階でも大きな問題になる。

開発段階では過度にコンピュータにやらせようとする傾向が起こる。処方オーダに過大な処方チェックを行わせようとしたり、予約システムに対して人間並みの融通性を要求したり、処方に対する病名チェック(例えば、H2ブロッカーを投与しようとすると胃潰瘍などの病名がついていないといけない)を自動的に行わせようとしたりする。これらが、全て不可能というわけではないが、限りある予算、作業量と限りある時間の中で全てを満たそうとすることは不可能である。

それらの要求に常に対応しようとすれば、限りなき機能拡張の要求が起こり、いつまでもシステムが完成しないという愚を冒すことになる。

システムを完成させるためには、足りない機能をいかに増やすかより、機能要求が今回の目的に適合しているかどうかを判断し機能拡張を抑制する方が重要である。

ここで、情報システム化の正否に必要な基本的な条件をまとめてみよう。

医療の改善や改革には、現在では情報技術やシステムは不可欠である。オーダリングなどの情報システムの運用に失敗している組織の多くは、単なる情報化投資に終始して、情報システムの構築、運用による具体的な答えや成果を出せぬまま、例えば、ある施設は過大な投資を維持し得なくなり、失敗している。しかし、多くの施設は失敗を認めようとせず、負の遺産が着実に蓄積しつつある。

情報化は、はじめにコンピュータありではない。まず、すべての業務のプロセスの見直しにはじまる。見直しには、ビジョンや創造性、そして臨床や業務の変革の強い意志が必要である。

従って、情報システムの構築、運用は従来の医療慣習の枠をこえた業務のあり方や組織形態を発想することが必須であり、そのような発想ができてはじめて、情報システムのあり方が見えてくる。

つまり、オーダリングシステムをはじめとする情報システムの構築は、医療や病院改革のための条件のひとつであり、その大きな契機となるのである。

情報システムの成否の条件は、まず、いうまでもなく、情報化投資によるシステムの構築と運用である。情報システムを構築するのは、優れた仕事の流れを実践的に創ることであることが往々にして忘れられる。

二つ目は、施設やトップのやる気と目的の明確化である。

三つ目は、現行業務の分析である。現行業務のプロセスそのものと意思決定方法を分析し見直すことである。これを行わず既存のプロセスをコンピュータにのせ、単に各部署の情報の流れと業務のスピードをあげることだけでは、業務の改革や改善にもつながらず、失敗のもととなる。

また、業務の分析をする際、個々の業務のひとつひとつのプロセスを独立して分析するのではなく、注目する業務内容とそれに関連する他のプロセスや全体を一括して分析し、どこが効率の改善や意思決定のネックになっているかを調べることがポイントである。この時、従来の作業形態にこだわらず、データや行為が発生するプロセスを調べ、それが発生する場所と同じ場所で可能な限り、すべての業務が終了するように設計すべきである。

このような分析の上で、各部署の本来の業務を明確にし、各部署の接点となる業務を割り振りして、本来、行うべき部署に返すことを忘れてはならない。

四つ目は、優れたリーダシップの必要性である。情報システムの失敗の多くは、マネジメントの欠如ではなく、リーダシップの欠如による。

前述のように、システムの開発・運用は、決してボトムアップでは生まれない。現状を変革するのに必要な権限を持ち、本当の問題を顕在化させ、個別の人間関係や部署を超え、目的を優先していく強いリーダシップのもとで志をもつ人たちによるコアネットワークによるプロジェクトが必要である。

システムの開発・運用は全員参加、一律主義からは達成できない。それはあくまで表向きの結果である。

コアネットワークによるプロジェクトチームには、立場や肩書きを優先せず、情報に対する感度のよさ、物事の本質を理解する能力、実務的な能力を重視して、職種を横断して、やる気のある人たちによるチームを編成し、これを核として活動することが現実的であり有効である。コンピュータマニアを選ぶことは絶対に避けるべきである。

五つ目は、システム自体の立ち上げが自己目的化し、本来の目的であるシステムの活用により、施設が指向する医療の答えを出す姿勢が希薄になっていることである。これは、情報システムが稼働している多くの施設でもそうである。このためには、システムの開発、運用体制に加えて、システムに蓄積されたデータを解析し、意味付けする情報管理体制の整備が必須である。

六つ目は、以上の中核となるリーダシップを持つ人材の抜擢をトップが行うことである。医療や看護、加えて情報技術の両方に経験をもち、優れたリーダシップと組織改革能力をもつ「連結ピン」としての人材の活用である。いかなる組織でも、そのような隠れた人材は必ずいるものである。

おわりに

これまで、開発に関わる多くの問題について述べてきた。ここでは最後に開発運用に関わるトップマネージメントの重要性をさらに強調しておきたい。

医師を含め病院職員は新しい変化に対しては強い抵抗を示す。これは、医療の特殊性もあるのかもしれないが、失敗に対する強い恐れから来ている部分がある。医療においては、生命を扱うというその性格上、他の職業よりも失敗に対しての不安や恐れが強いのかもしれない。

ある新薬を使い始めるとき、たまたま最初に使った患者でうまく行かないことを経験すると、次からその薬が非常に使いにくくなることは多くの医師が経験している。

医師は、オーダリングを開始することに関しては非常に抵抗を示すが、開始し軌道に乗ってしまうとそれ以後あまり抵抗を示さない。

大事なことは、失敗に対する補償を行うことである。

すなわち、システムの開発、運用に際して生ずることがらに対して、院長などのトップマネージャが責任をとると表明することが大切である。トップが「失敗したときの責任は現場にあるんだよ」といった態度をとる限りオーダリングシステムなどの情報システムを動かすことは難しい。

ある現場の医師が筆者に次のように述べている。

「医師が入力するかどうかはどちらでも良い。我々が、もし病院を替わったときそこで医師が入力していればそれに従うし、クラークであればそれに従う。病院がいかに決定しているかが重要である。」

現在の病院のトップには、個々の施設の医療・看護の経営的改善や将来構想の明確化が求められているものの、「何を行うべきか」を現実性をもって語れるトップは稀である。また、たとえ、それを語れても「それを具体的に実行する力」に欠けているのである。

オーダリングシステムはコンピュータ技術としては完全ではないが、そのせいでオーダリングシステムの運用が失敗するほど不完全でもない。オーダリングシステムの成功はひとえに病院の運営、決定能力、特に、トップの能力に依存していると考えられる。

連載の次回では、オーダリングシステムによって得られる結果とシステムから結果を導出する際の問題点や限界について例をあげて説明したい。

Ⅳ.データ利用は2つの顔を持つ(1)

『病院』第59巻6号 2000年6月掲載

はじめに 今なぜアウトカムなのか

診療録は情報になるか?

かつて血友病患者のエイズが問題になったとき、厚生省より各病院に非加熱凝固因子製剤の過去の使用状況を調べるようにという通達があった。この通達に対して、各病院はどのようにして調べたのであろうか? 診療録の保存義務期間を既に過ぎてはいたが、多くの病院では診療録はまだ保存されていた。この診療録から非加熱凝固因子製剤の使用状況を調べた病院はどれほどあったのであろうか? ある病院では、たまたまある先生が非加熱製剤を使用していた患者の名前を覚えていたため患者を特定できたと聞いたことがある。

実際、10万冊を超えるような診療録を1つずつ調べて、患者を特定する作業は気が遠くなるような話である。ところが、既に承知のように各病院へ納入された製剤の量は各業者のデータにより、日付まで含めて分かっていた。この事実は、病院の情報管理能力が一般企業に比べて如何にお粗末かをまざまざと見せつけている。

診療録の重要性については医師を含めて異論をはさむ人はいない。しかし、診療録を保存するだけでは情報としてはほとんど役に立たないことを指摘する人はまだ一部である。管理する情報システムなしで診療録を保存することは、診療録をただの紙くずとして扱っているのに等しい。

情報システムがない状態で、診療録を利用するためには、手術台帳などの各種台帳や、興味のある症例について各医師が独自に取った記録等を参考にして診療録を検索する方法が取られていた。前述したような、非加熱凝固因子製剤の使用を覚えていた医師などがこのような例である。しかし、このような方法は非常に偏った情報しか探し出せない。医師の興味は情報としては非常に偏っているのが一般的である。特異な症例は覚えているが、その背後にある特徴のない多数の症例は覚えていない。しかし、データとして(あるいは統計として)特異な症例が意味を持つためには特徴のない背後の症例が非常に重要である。このようなデータをデータとして組織的に管理することが必要である。

診療録のデータが利用できるためには、様々な方法で診療録を検索し、かつ簡単に探し出せるような情報システムの整備が必要である。実際、診療録の利用率はその病院の情報システムの充実度に比例するという報告もある。もう一度、声を大にして言おう「診療情報システムのない、診療録保存はただの紙くずを保存しているだけである」。いかにして診療録にあるデータの利用効率を上げるかが重要な課題なのである。

前述したように、病院における情報管理は一般企業などに比べてお粗末な状態である。町のコンビニエンスストアでも顧客ごとの購入品目をデータベース化しているのが普通である。翻って病院においては、患者毎の使用物品、コストなどがわかっている病院はほとんどないのが現状である。さらに、手術ごとの転帰や病名ごとの予後などの基本的な診療情報すら正確に分かる病院は少ない。このような状況になぜ陥ってしまったのであろうか?

日本においては、現在までのところ情報を大事にするためのインセンティブが決定的に不足している。病院経営においても、基本的に横並び(護送船団)方式であり、独自の経営戦略を立てる必要性がほとんどない。このような場合、情報は必要なかったというべきであろう。必要なのは隣の病院はどうしたか、過去にはどうしたかである。

現在多くの国、公立、公的病院が経営赤字に苦しんでいる。このような中で何らかの経営戦略の必要性が言われている。しかし、現状はお寒い状態である。2年前の保険診療報酬改定により、大病院における入院重視の方向性がはっきり見えていた。そのような中で、従来の方針を変更できないと言う理由だけで、わざわざ外来クラークなどの増員を行い、一部のオーダリング入力を医師からクラークへ変更してまで外来患者数を増加させようとしている病院が数多く見られる。間違った方策では経営状態は改善せず、そのため、さらに患者数増加を図らねばならないと言う悪循環に入ってしまっている。

しかし、それでも根本的な改善を図ろうとしない経営トップを見るとき情けなさを感じるのは筆者だけであろうか。これは、過去の方策を理屈抜きに継承し、一度決まった方針の変更により生ずる責任問題を回避しようとする官僚主義の弊害である。さらに、このような戦略上の変更を行う根拠となる情報の不足が重要な原因のひとつと考えられる。そのような病院が、本年度の保険診療報酬改定を見て、外来患者を増加させることの不利益にやっと気づいて大慌てする姿は滑稽としか言いようがない。これが、現在の多くの国、公立、公的病院の現状なのであろうか。

すべての病院が同じ経営、同じ診療を目指すならば情報は必要ない。しかし、状況は変化しつつある。医療界におけるビッグバンのうわさも聞こえる今日、他の産業と同じような競争社会と生き残りをかけた戦いが目の前に迫っている。このような状況の中で、病院は単なる物品管理や保険点数の取り漏れ防止などの事務的戦略にとどまらず“重点診療の決定”、“一部診療の縮小の決定”、“患者層のコントロール”にまで踏み込んだ「病院マネージメント戦略」が必要となってきている。そのためには経営的情報のみならず、診療内容にまで踏み込んだ情報の取得が重要な課題となってきている。

オーダリングシステムなどの病院情報システムを構築しただけでは、病院に必要な情報はほとんど得られない。システムを構築した後の不断のデータ分析とデータ収集のためのシステム改良の努力が必要である。

この項においては、まずデータ分析の2つの方法について述べ、その後いくつかのデータ分析の例を紹介する。

「非定型的データ分析」と「定型的データ分析」

オーダリングシステムや医事システムで集められたデータは各種の処理を行って、ある目的に沿った情報となる。例えば、入院履歴を処理して平均在院日数を出したりするのは、平均在院日数が病院マネージメントにとって重要な情報であるからである。一般にデータと情報を区別する視点を「狭義の情報」、データと情報を区別しないで考える視点を「広義の情報」と呼ぶ。狭義の情報では生のデータそのままでは情報とは呼ばない。情報になるには生のデータを、ある目的に添って処理する必要がある。このような、ある目的に沿った処理を「データ分析」と呼ぶ。

データ分析の方法には大きく分けて2つの方法が考えられる。

一つは,情報システムを構築するときに最初から考えられた「定型的なデータ分析」である。この例としては,医事システムを構築した際に同時に作られる各種の統計データがある。外来患者数、外来及び入院患者1人当たりの診療報酬、在院日数などである。情報システムを設計する時点でこれらの統計を考慮して、必要なデータが収集できるようにシステムは構築される。

もう1つの分析方法としては、いわゆる非定型的データ分析といわれる方法が考えられる。情報システムを構築しても、定型的なデータ分析のみでは病院の新しい変化に対応することは出来ない。社会情勢の変化、病気の構造の変化、薬害など新しい変化は常に起こっている。これらに対して定型的な統計のみで対応することは不可能である。新しい問題に対して現在ある情報システムのデータを利用(流用)して分析が出来ないかということは誰しもが考えることである。新たな問題に対応するために、他の目的で作られたデータベースのデータを流用して分析する試みを「非定型的データ分析」と呼ぼう。

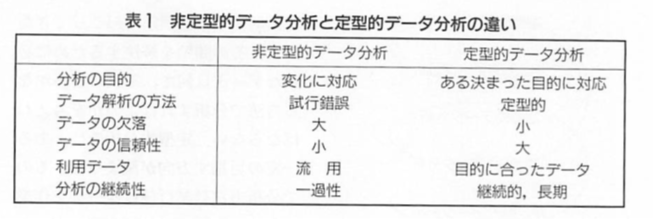

定型的データ分析に対しては、最初からデータ分析を考慮してデータベースが構築されている。しかし、非定型的データ分析では他の目的で作られたデータベースのデータを流用しなければならない。そのため、いくつかの問題がある。非定型的データ分析と定型的データ分析の違いを表1に示した。

まず、非定型的分析においてはデータの信頼性が低くデータの欠落が多くなる。これは、異なった目的にデータを利用しようとする場合にはある程度避けられない問題である。この点に関しては次の非定型的分析の例において、もう少し詳しく論ずる。

データの流用による非定型的データ分析においては、データ分析の方法自体を考えていく必要がある。新たに解決すべき問題が起こってきたときに、その問題を解決するために必要なデータは何で、それらをいかなる方法で分析すれば良いかを考えねばならない。定型的分析では、ある一定の目指す方向が決まっているので分析方法は試行後はルーチン作業となり、知識があれば高度のデータ解析も可能である。一方、非定型的データ分析をルーチン作業で行うことは不可能である。そのため非定型的データ分析においては、目的に合わせて分析方法を考えたり、試行錯誤が必要となり、データ解析のための専門的知識も必要となる。

多くの非定型的データ分析においては、その目的が解決された時点でデータベースの利用が終わる。しかし、その目的が継続的な問題である場合(例えば、継続的な病院評価)には非定型的な分析によって得た方法が、次の情報システムの開発に取り込まれ、定型的な分析に変化していく。

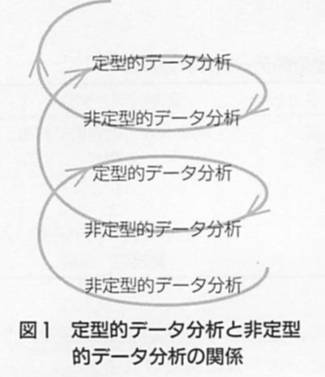

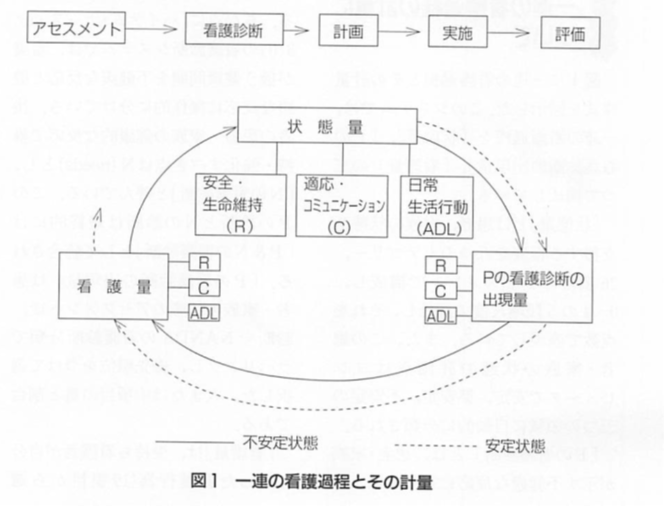

このように、データ分析は非定型的分析を経て分析方法を確立し、定型的分析に変化する。また、定型的分析により新たな問題が発見されると、非定型的分析が必要になってくる。このように、この2つの分析方法は互いに螺旋的に関係すると考えられる(図1)。

次に、非定型的分析と定型的分析の実際の例をいくつか述べよう。

非定型的データ分析の例

1.患者減少曲線

最初にあげる例は、特殊な例でありあまり経験しないであろうが、非定型的データ分析のわかりやすい例になっているので紹介する。

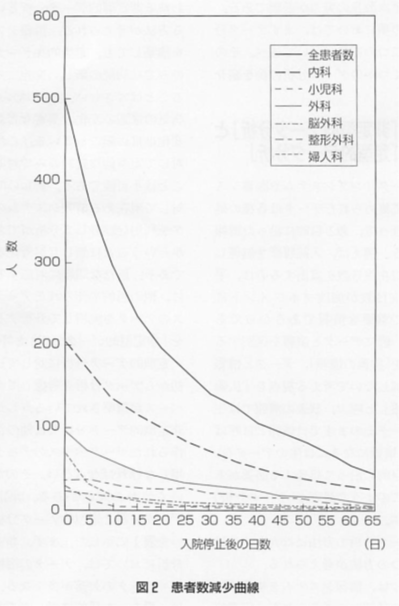

ある病院が移転する場合を考えよう。病院が移転するためには、患者移送の問題が起こる。一般に全ての患者を移送することは不可能であるので前もって入院制限などにより移送可能な患者数まで減少させることが必要である。では、いつから入院制限を行うべきであろうか?

ある550床程の病院でこの問題が起こったとき、ある病院首脳が「この病院では1日40人の退院がある。それゆえ入院制限を2週間すれば患者数がゼロになる。」と述べ、入院制限を2週間程にしようとした。この主張がおかしいことは少し考えればすぐ分かるが、会議では誰も反論せずこの主張が通ってしまった。いかに、病院の戦略決定がお粗末な根拠で行われるかが分かる例である。

実際には現場のデータに基づいた情報でどのような入院制限をするかを考えるべきである。では、どのような情報が必要で、どのように出せば良いのであろうか。必要な情報は入院を停止したときに、どのようなカーブで患者が減少するかということである。カーブを予想することはそれほど難しくはない。

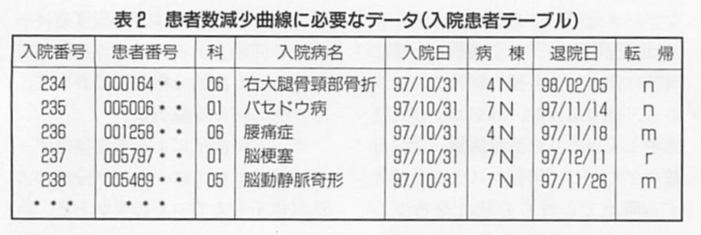

図2はこの病院における、入院中止後の患者数の予想減少グラフである。

このグラフは表2のようなデータがあれば簡単に出すことが出来る。表2は入院患者テーブルであり、医事会計システムが導入されている病院なら簡単にこのテーブルを取得できるであろう。表2にあるように必要なデータは各々の入院患者の入院日と退院日、科などのデータだけである。このテーブルからある日をきめた場合、その日の全入院患者を抽出することができる。あとはこれらの患者の退院状況を調べれば良い。

図2を見ると、2週間では元の患者数の半数近くがまだ入院している。入院停止後40日目でも全患者数の1/5強の107人が残っている。もう1つの特徴は科によって非常に異なった減少カーブをしていることである。小児科や婦人科のように入院日数の短い科では、減少カーブは非常に急峻で10日から15日で患者数が10分の1になる。それに対して整形外科や脳外科は患者減少カーブが非常に緩やかで、いつまでも患者が残ってしまう。これらのグラフを見れば、入院制限に関して病院一括ではなく、科毎にきめ細かく入院制限をするほうが効率的であるのが分かるであろう。

この例では、移転と言う事態に伴って発生した入院制限の方法という問題に対して、元々ある医事会計システムの入院テーブルのデータを流用し、減少カーブと言う入院制限のための情報を作成している。そして、移転が完了した時点で分析の目的は終わり、以後この情報が使われることはない。このように、この例は非定型的データ分析の典型的なものである。

2.手術成績、ICU成績、転帰データについて

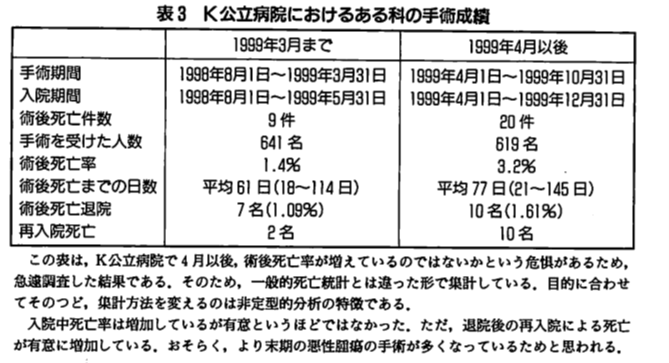

表3はK公立病院の手術成績である。このようなデータは一般には、診療緑管理部門や病歴部門が出している。しかし、このデータは病歴部門で出したデータではなく、情報システムのデータから流用したものである。このデータを出すためには、患者の手術歴と退院時転帰データが必要である。手術歴は手術申し込みオーダから、転帰データは入院基本オーダの退院時転帰データを利用した1。

これらのオーダが導入されてさえいればこのようなデータは簡単に出るのであろうか? これら2つのデータを処理し、手術成績データにすること自体は技術的には非常にやさしい。しかし、そうして出したデータは正確であろうか? 正確さを保つためにはいくつかの条件が必要である。

最初に、手術申し込みオーダである。まず、このデータの精度が高くなければならない。精度といってもいろいろなレベルがあるが、最も重要で当たり前のことは、すべての手術が入力されていなければならないことである。これは、簡単そうに見えるが実はかなり難しいことである。

手術申し込みをコンピュータで行っている病院は多くあるが、すべての手術に関してもれなく入力されている病院は少ないと思われる。手術にもいろいろなタイプがある。予定手術、緊急手術、外来手術などいろいろのタイプの手術を例外なく入力する必要がある。緊急手術は例外であるなどの運用を行うとすぐにデータは不完全になる。医療情報学連合大会で、一度も病院を受診したことのない紹介患者(IDがない)の手術予定を入力するにはどうすればよいかということが問題になっていたが、これは紹介患者でも、前もってID取得が可能となる病院運用を確立していれば問題にならない。すなわち、手術申し込みでも、それをちゃんと運用するためには病院全体の情報システムの運用が密接に関連することを示している。

運用上すべてを入力すると決めても、そのルールだけでは、破られる場合が多い。破られたときのチェック機構を作っておく必要がある。この病院では、このチェックを看護婦による手術準備と、手術後台帳作成の運用の中に盛り込んだ。すなわち、入力がない場合は看護婦あるいは麻酔科のほうから医師に入力を促すような運用を行うことにより、100%の入力が可能である。超緊急手術の場合は手術後の入力となるが、これもチェック機構があることにより完全入力が達成される。

精度としては、入力内容についてもチェックが必要である。その中でも特に病名と手術名は重要である。この病院では、術名、病名に関して手術中に起こった変更は医師による事後入力が義務づけられているが、残念ながらほとんど行われていない。そのため、術名が間違っているものが1割程度見られる。医師による事後入力の難しさを思い知らされる例であり、医師以外の部門によるチェックが必須である。

次に、このデータを出すためには転帰データが重要である。転帰データは入院系のオーダリングが行われている病院では、退院時に退院時転帰として入力するようになっているのが普通である。しかし、ここでも精度管理をしなければデータがむだになってしまう。病歴室や診療情報管理室が完備した病院ではそこで精度管理するのが普通である。

しかし、ここでは前記の公立病院で行われている方法を紹介しよう。転帰にはいろいろある。各病院で転帰の種類を決めているが、多くは改善、治癒、悪化、不変などに分類されている。

オーダリングに関する説明会で転帰の説明をしたとき、一部の病院幹部から「転帰なんてどうせ改善ばかり入れるから意味が無いでしょう」と言われた。筆者はそれに対し、「死亡は間違いなく入れるでしょう」と答えたのを覚えている。しかし、病院幹部ですら転帰に対してこの程度の価値しか認めていないのは残念なことである。

転帰データには確かに客観性の問題がある。改善、治癒などは医師の主観に影響されるので、それを正確に定義し全ての医師に徹底するのは難しい。しかし、転帰のうち「死亡」、「転院」、「自己退院」などは客観性があり、運用にチェック機構を設けることができる。K公立病院においては、情報システムのデータを使って毎日、病棟日誌が出力される。その内容の一部に退院患者一覧も出力され、同時に転帰も出力される。病棟日誌の内容は、看護婦申し送りに際してチェックされるので、死亡退院患者の転帰が死亡以外の場合はほぼ確実にチェックが入り修正される。実際、病歴室の死亡データと入院オーダ内の死亡転帰のデータを1年間比べたが、完全に一致していた。

このようにして、少なくとも死亡に関しては信頼性の高いデータを得ることが出来る。一つでも信頼できるデータが得られると、その利用価値は飛躍的に大きくなる。

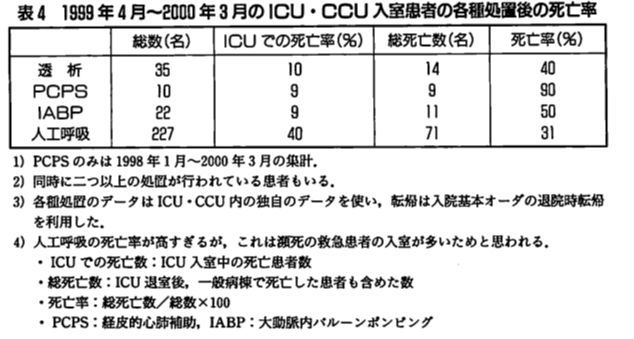

表4はこの転帰データを使ってICU・CCUにおいて各種処置を行った患者の転帰をあらわしたものである。各患者が透析、人工呼吸、PCPS(経皮的心肺補助)を行ったかどうかに関しては、ICU・CCU内の独自のデータベースを利用した。このデータベースと入院基本オーダの転帰データを組み合わせることによりたちどころにこのような情報が得られる。

データベースのデータの信頼性はそのデータベースの利用目的によって異なる。もっと正確には、データベースの信頼性はその目的が要求する信頼性しか持ってはいない。

例えば、手術申し込みオーダの本来の目的は、手術スケジュールの管理である。その観点からすると、緊急手術をコンピュータに入力する必要はなくなる。実際そのような運用を行っている病院もあるであろう。しかし、K公立病院においては目的を少し拡張することによりデータの信頼をあげることに成功している。

オーダリングシステムのデータを流用して利用しようとする場合、一番問題になるのは「データの欠落」であり、2番目の問題は「個々のデータの信頼性」である。データの欠落に関しては、オーダリングシステムを構築する際に考えておかねばならない。処方箋(紙)とオーダリングの併用した運用や、部署ごとのオーダリングの導入などは抜けデータだらけになってしまい、データの再利用が非常に難しくなる。

- 手術申し込みオーダとは手術スケジュールを管理するためのオーダリングシステム。外科等の依頼科が手術依頼をコンピュータに入力することにより、手術室に手術予定のデータを伝達することが主な目的である。入力項目としては、患者ID、手術日、手術時間、病名、術式などがある。

入院基本オーダは入院、転棟、退院など入院に伴う患者の動きを管理するためのオーダである。入院日、退院日、退院時転帰などのデータが入力される。 ↩︎

3.「患者プロフィール」患者分類の新しい試み

病院運営のための統計としては、医事会計システムを利用した収入系のデータと物流系の情報システムを利用したコスト計算、あるいはもっと詳しく部門別原価計算、さらにはDRG毎の原価計算が有名である。従来の運営方法はこれらのデータを使ってコスト削減策を考慮したり、収入面では取り漏れの減少の戦略を立てることが主であった。しかし、今後はこのような戦略だけでは病院の特徴を出していくことは難しいと考えられる。今後必要な戦略はより診療部門に入り込んで「診療パターンの変更」までを視野に入れる必要があるであろう。このような診療系にまで入り込むにはその特徴を抽出するデータ解析が必要である。次に、このような診療系の特徴を抽出する試みを紹介しよう。

患者が病院に初診できた後、どのような経過で病院から離れていくのであろうか。ある患者は初診で来院し検査し、手術し、術後退院し、何度が外来にきて病院を離れる。他の患者は手術を受けて死亡する。また、他の患者は慢性疾患であり、いつまでも病院でフォローされていく。このように、各患者はいくつかのパターンに分類される。これら分類された患者の割合はその病院のその科の特徴を表していると考えられる。以後、これを「その科の(病院の)プロフィール」と呼ぶことにしよう。

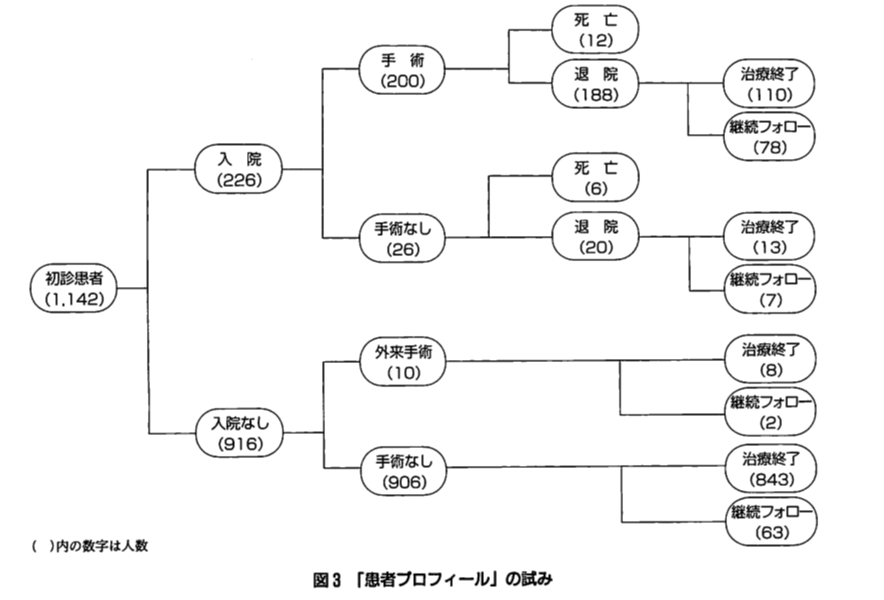

図3はK公立病院の外科の初診患者のプロフィールをあらわしたものである。まだ、調査期間が短いので完全なプロフィールではないが、この外科の特徴が現れている。このプロフィールは1998年8月から12月の間の外科初診患者を対象とし、その後、1年間の経過を調べて分類したものである。このプロフィールの出し方を詳しく述べる余裕はないが必要なデータは次のようなものである。

まず、外来の完全な受診記録テーブルが必要である。必要な情報は各患者の受信日、受診科、初診再診の別である。つぎに必要なのが入院テーブルである。これは、前述の患者減少曲線において利用したテーブルと同じものである。ここで必要なデータは入退院日、入院科、転帰などである。基本的には、これだけのデータから図3のようなプロフィールを描くことができる。

図3を眺めてみよう。1,142人の初診患者のうち、約5分の1の226人が入院し、そのうち200人が手術を受けている。入院患者のうち85人(37%)が1年後も継続治療が行われている。この多くは、悪性疾患であった。入院しなかった患者は全初診患者の80%の916人を占めた。入院しない患者の7%(65人)が1年後も外来通院を続けている。これは、1年後も通院している患者の43%に当たる。入院しなかった患者916人の平均外来受診回数は2.3回で、延べ受診回数は2,142回である。入院した患者の外来延べ受診回数は2,158回である。

すなわち、この初診患者グループに対して外来では、診察の約半分が決して入院することのない患者に費やされていることになる。この外科が入院手術治療を主たる業務にしようとしているなら、この入院しない外来患者は病院に過剰な負荷を与えていると考えられる。この余分な患者を減らすことができるなら、その余力を病棟や手術に振り向けることもできるかもしれない。もちろん、これらのむだとも思われる外来患者の中からスクリーニングして入院患者を選んでいるのであるから、これぐらいのむだは必要なのだという考えもある。しかし、この科の入院患者の多くが紹介患者であり、外来から選ばれることが少ないと言う事実を考えるなら、この過剰な外来患者を減少させる努力をしたほうが有利であるという結論が出せるであろう。

ここで紹介したプロフィールはこの外科の完全なプロフィールではない。今回の分析は初診患者群に関して、その当面の病気の診療が終了するまでの調査である。患者は当面の病気の治療が終わって一度病院を離れても、何年か後には再び他の病気で病院を受診するかもしれない。このような患者グループについて今回の例では考慮していない。外来患者全体の中でこのようなグループと長期フォロー群の割合を調べる必要がある。これらを調べてはじめて外科の完全なプロフィールを描くことができる。しかし、今回の不完全な分析からも、「科あるいは病院全体のプロフィール」という概念はその科(病院)の患者層の特徴をつかみ、診療形態の問題点を浮き彫りにすることに役立つことがわかる。

今回のまとめ

情報システムのデータ流用の目的は、大きく分けて二つある。一つは、最初に挙げた例のように、今現在の病院の問題を解決するためにデータを利用することである。基本的には1回利用すれば終わりという「非定型的データ分析」としての使い方である。二つ目の目的は、将来の病院運営に必要な統計処理の方法を見つけ「定型的データ分析」としていくことである。これには、現在のデータを使って各種のデータ解析の方法を試行錯誤し、利用価値があれば将来ルーチン統計、解析として取り入れていくことが必要である。刻々変化する病院をとりまく環境に適切に対応していくためには、どのような統計や解析が必要であるかを常に検討していく事が重要である。

次回は「定型的データ分析」の例を示したい。

Ⅴ.データ利用は2つの顔を持つ(2)

『病院』59巻7号 2000年7月掲載

前回は,情報システムのデータを活用するには「非定型的データ分析」と「定型的データ分析」の二つの形があることを述べた。

前者は直面する問題に対して様々なデータや複数のデータベースを既存の情報システムから流用し,試行錯誤の解析のうえ,適切な問題解決の方法を見いだし対応することが特徴である。後者はデータ活用の目的,解析方法,収集方法などがシステム構築の最初から具体化されており,それに沿ってデータベースが構築され,運用される。したがって一般的には一定期間のフィールドワークやテストバッテリー,および非定型的データ分析を経てシステムとして構築される。

今回は,国立A病院の看護情報システムとその運用を例に「定型的データ分析」とその結果を述べる。

国立A病院における看護システムの構成と目的

国立A病院は640床(精神520床,重度心身障害児120床)の国立精神医療施設である。同院は平均在院日数300日弱の慢性・長期療養施設であり,看護者224名,看護助手32名,医師32名の規模をもつ。 1969年から受持ち看護制を施行し,1984年からは医療情報室の指導と支援により受持ち看護者の責任で「ハイテム・ナース(Hitem-Nurse; Health-care Record in lntegrated Information System for Nurse Section)」と呼ばれる看護診断,看護過程,看護記録システムを開発し,全施設的に看護の実践と評価を行ってきた。

この8年間の経験と実態調査,およびその分析に基づき,返すべき業務を返すべき部門に返し業務を整理した後,病院情報システムと診療録管理システムをリンクし,その一環としてコンピュータ支援による看護情報システムを構築し運用している。

看護情報システムは「看護業務システム」,「看護管理システム」,「看護過程・看護診断支援システム(ハイテム・ナースver.3.0)」から構成されている。

その目的は

1)看護の事務的業務の軽減。

2)一連の看護過程の計量により,

①看護ケアの構造を明らかにする。

② ①に基づき看護ケアの効果と効率を計測する。

③ ②に基づいて各疾患について必要な看護の量と質を明確にする。

④ ③に基づいて臨床看護に有用な介入や管理情報を抽出する。

などである。

一連の看護過程の計量について

図1に一連の看護過程とその計量様式を図示した。このシステムでは,一連の看護過程を「状態量」,「Pの看護診断の出現量」,「看護量」の三つで構成している.

「状態量」とは患者,家族の状態や支援する程度を五つのカテゴリー,26項目のアセスメントで構成し,0~4の5段階尺度で評価し,それを点数で表現している。 また,この患者・家族の状態の評価点はコンピュータで安定,準安定,不安定の三つの領域に自動的に分類される。

「Pの看護診断」とは,患者・家族が示す不健康な反応に対しては,解決・緩和すべき健康上の問題(problems)としてとらえ,その抽出とラベリングにはNANDA(北米看護診断協会)の看護診断分類を用いている。ちなみに「ハイテム・ナースver.3.0」の看護診断システムでは,看護が扱う健康問題を不健康な反応と健康な反応に操作的に分けている。後者の患者・家族の健康的な反応で維持・強化すべき点はN(needs)とし,「Nの看護診断」と呼んでいる。 このPの診断とNの診断は最終的には「P&Nの看護診断」として統合される。「Pの看護診断の出現量」は患者・家族の状態のアセスメント後,診断をNANDAの看護診断分類でラベリングし,優先順位をつけて選択した,大または中項目の量と割合である。

「看護量」は,受持ち看護者が自分で行った看護行為(19項目から選択)とそれに要した時間(分)であり,毎日モニター入力し,データベース化されている。

以上の三つの指標は,受持ち看護者の責任で行われ,病棟の看護カンファレンスで指導,評価されデータベース化される。 また,この三つの指標の内容項目は,「安全・生命維持(以下, R)」,適応・コミュニケーション(以下, C)」, 「日常生活行動(以下,ADL)」の三つの領域にまとめられ,解析できるように設計されている。

看護情報システム導入による業務の量と質の変化

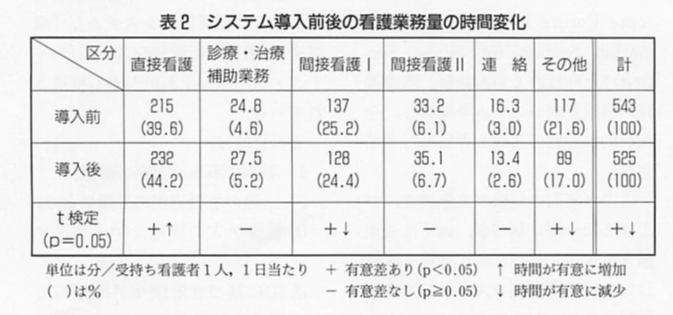

表1に看護業務区分を示した。 この区分によって看護情報システム導入前後の業務量を比較した結果を表2に示した.導入前後の業務量の変化の有無はt検定で検討している。

直接看護量は受持ち看護者1名当たり17分有意に増加し,間接看護I,その他の看護量はそれぞれ9分,28分有意に減少し,全体としては受持ち看護者1名,1日当たり18分有意に減少した。

有意差のなかった項目でも,診療・治療補助業務では13)診療・治療の介助,15)測定の時間が増加し,16)諸検査の時間が減少し,正味の業務時間の増減はなく,間接看護I1では22)看護職員・看護学生の指導,26)病室内の環境整備の時間が増加し,23)薬剤業務の時間が減少し,正味の時間の増減は相殺され有意差はなかった。連絡では,29)病棟外への連絡の時間が増加し,31)メッセンジャー業務の時間が減少し,全体としては増減が相殺されて正味の時間は変化しなかった。

このように,有意差のなかった業務でも内容を検討すると,看護に本来必要な業務の時間が増え,2次的で看護以外の職種でも代替できる業務の時間が減少したことがわかる。

一連の看護経過の計量が明らかにした看護行為の構造と特徴

看護過程・看護診断システム(ハイテム・ナースver.3.0)と診療録管理システムのデータベースから, ICD-10でF72,73(重度および最重度精神遅滞),F20~29(精神分裂病),F40~48(神経症性障害)と医学診断された症例を対象にして,患者が不安定から安定状態に変化した際のそれぞれの「状態量」,「Pの看護診断の出現量」,「看護量」を「R」,「C」,「ADL」の三つの領域で解析した。

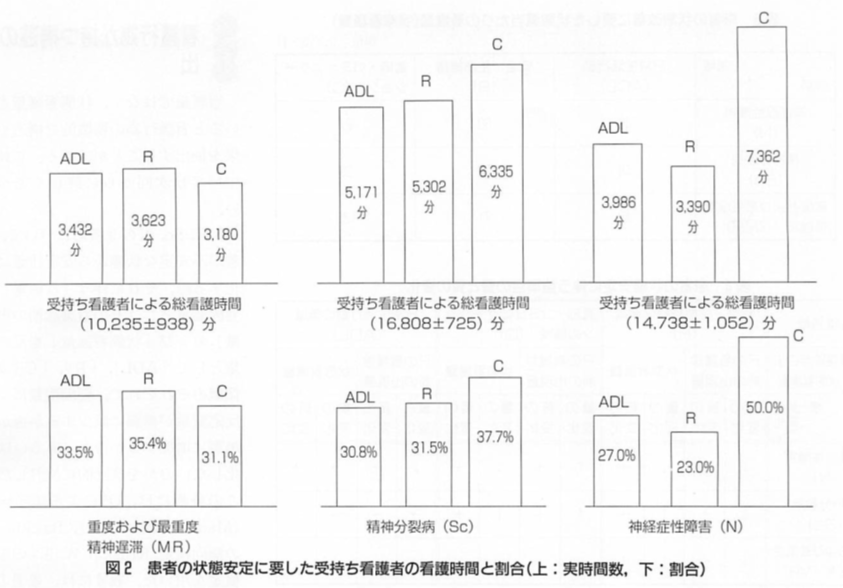

図2には3疾患,3領域について患者の状態安定に要した受持ち看護者に看護量を総時間数と割合で示した。図2で,例えば「ADL」の領域においては,重度および最重度精神遅滞(以下,MR),精神分裂病(以下,Sc),神経症性障害(以下,N)の順に提供した看護時間の割合は減少している。 これはADLの自立程度や意思決定の度合いに関連しており,MR,Sc,Nの順に患者の自立度や意思決定能力が向上するため,受持ち看護者が投下するケアの量(時間)は減少すると考えるのが普通であろう。

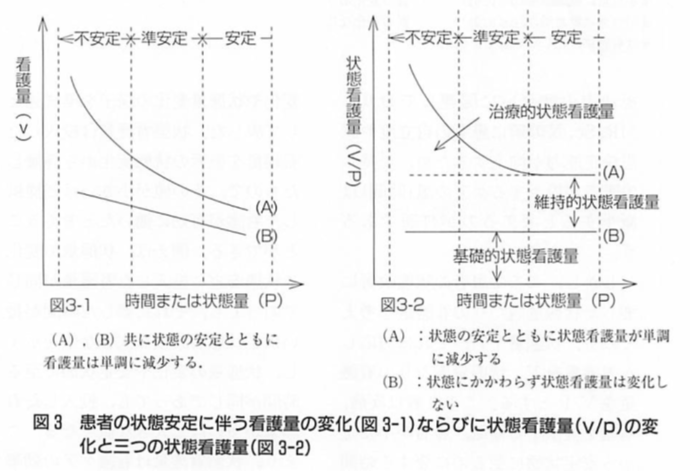

しかし,ここで患者の状態改善に要した状態量当たりの看護量を考えてみる。状態量をP,それに対応した看護量をV,状態量当たりの看護量をV/Pとする.この3者は疾病,看護を提供する領域,患者が不安定から安定状態に至るのに要する時間などで変化すると考えられる。 ここでは,患者が不安定から安定状態に至ったケースの,日々のV/Pを求め,その1日当たりの平均のV/Pを計算した。このようにして求めた状態当たりの看護量の平均を「状態看護量(分/点・日)」と定義する。

図3に看護量と状態看護量の時間変化や状態量変化の様子を模式図として表した。状態看護量は投入した看護量を患者の状態変化から評価したもので,その値が小さいほど提供した看護が有効に働いたと考えることができる。例えば,状態量の変化や状態安定に投入した看護量が同じであっても,それに要した時間が長いほど状態看護量は大きな値を示すし,状態量の変化や安定状態に至る時間が同じであっても,投入した看護量が多いほど大きな値となる。つまり,状態看護量は看護ケアの効率や看護の必要度合いを表すと考えることができるのである。

表3に状態看護量を3疾患, 3領域で求めた結果を示したが,図2の看護量やその割合とは異なったパターンを示す。特にADLが疾患によらず一定の値をとることは注目に値する。

看護行為が持つ構造の抽出

看誰量ではなく,状態看護量を用いると看護行為の特徴的な構造や効果を抽出することができる。 これについては次回さらに詳しく述べたい。

MR,Sc,Nの3疾患について,患者が不安定な状態から安定状態に変化する際,それに伴う「状態量」を要因変量とし,「Pの看護診断の出現量」および「状態看護量」を反応変量として「ADL」, 「R」, 「C」の3領域のそれぞれで,要因変量により反応変量が単調に減少するか否か,単調に増加するか否か,あるいは変化しないのかを統計的に検討した。この分析には,Q2による傾向検定(Manttel検定の変法),Jonckheereの傾向検定,Kruskal-Wallisの順位検定を用いた。表4には,患者の状態安定に伴う傾向検定の結果と質変化の有無をまとめた。

1.患者の状態変化と状態看護量の変化(表4参照)

1)量的変化

「R」の領域では,患者・家族が不安定状態から安定状態へ移行すると,それと平行して受持ち看護者が提供する状態看護量は3疾患とも有意に単調減少する(p<0.01)。

「C」の領域では,N,Scの二つの疾患では状態安定に従い状態看護量は有意に減少する(p<0.01)。しかし,MRでは状態が安定しても提供する状態看護量は有意に変化しない。

「ADL」の領域では, 3疾患とも状態安定にかかわらず受持ち看護者の提供する状態看護量は有意には変化しない。

2)質的変化

「R」の領域では,N,Scの二つの疾患では不安,恐怖,暴力へのハイリスクなどに対応する状態看護量が患者の状態安定とともに単調減少する。したがってこの二つの疾患の状態看護量は,患者の状態安定とともに,提供する看護の質の変化に伴いながら有意に単調減少する。MRでは状態安定とともに細項目の中のリスクと安全に関する状態看護量がわずかに増加し,それ以外の状態看護量もわずかに増加する。その結果,正味の状態看護量は質変化を伴いながら有意に単調減少する。

「C」の領域では,N,Scの二つの疾患では,状態安定とともに細項目の中の患者と受持ち看護者や医師や家族との関係・介入に関する状態看護量が減少し,余暇やレクリエーション,家族への指導や援助に関する状態看護量が増加する。その結果,正味の状態看護量は質変化を伴いながら単調減少する。一方,MRでは患者の状態が安定化してもいずれの細項目の量も内容も変化しないので,状態看護量の量的変化も質的変化もない。

「ADL」の領域では,Nでは患者の状態安定とともに,食事,排泄,睡眠へ援助が増加し,清潔,移動への援助は変化しない。その結果,状態安定へ移行しても,正味の状態看護量は質的変化を伴いながらも量的には変化しない。 Sc,MRでは,状態安定によりADLの細項目のいずれも疾患によってその内容の変化にあるものの有意には変化しないため,量的にも質的にも有意の変化はみられない。

患者の状態変化と看護診断の変化(表4参照)

1)量的変化

「R」の領域では,MR,Sc,Nの3疾患とともに患者の安定状態への変化と平行して有意に単調減少する(p<0.01)。

「C」の領域では,N,Scの2疾患は患者の状態安定と平行して有意に単調増加する(p<0.01)。 しかし,MRでは,状態が安定する過程で有意に変化しない。

「ADL」の領域では,Nは状態の安定とともに単調減少する(p<0.01)。しかし,MR,Scの2疾患では有意に変化しない。

2)質的変化

上記の看護診断の出現量の変化に対応する診断の質的変化は,「R」の領域では,N,Scの2疾患において,不安,恐怖,暴力へのハイリスクの細項目が状態安定に伴い有意に,かつ大幅に減少し,その結果Pの看護診断の出現量は質変化を伴いながら単調減少する。MRでは感染のハイリスクなどの出現量が減少し,誤嚥,外傷のハイリスク,組織統合性障害などの細項目の出現量が増加する。その結果,正味のPの看護診断の出現量は質変化を伴いながら単調減少する。

「C」の領域では,N,Scの2疾患は状態安定に従いコミュニケーションの変調,思考過程の変調,知識不足などの細項目の出現量が減少し,家族コーピングの障害,個人コーピングの障害や家族過程の変調,役割遂行の変調,社会化の変調などの細項目の出現量が増加する。その結果正味のPの看護診断の出現量は,変化を伴いながら単調増加する。MRではいずれの診断カテゴリーの出現量も低く,また状態が安定する過程の中でも有意の変化がないため, Pの看護診断の出現量は全体として有意に変化せず,質的変化もない。

「ADL」の領域では,活動不耐,気分転換活動の不足,倦怠感,睡眠パターンの障害などの活動の変調,入浴行為/清潔行為の不足,更衣行為/整容行為の不足,食事行為の不足,成長と発達の変調,家庭維持管理の障害,排泄行為の不足などの細項目が選択される。そして,Nでは状態が安定するに従い,すべての細項目の出現量が減少するが,その中でも入浴行為/清潔行為の不足,更衣行為/整容行為の不足の出現量が大きく減少する。 したがって, Pの看護診断の出現量の質の変化を伴いながら有意に減少する。しかし,Sc,MRでは状態が安定しても2疾患により量の違いはあるものの,細項目のどれも有意に変化しない。そのためPの看護診断の出現量は量も質も有意に変化しない。

(第59巻8号に続く)

Ⅵ.データ利用は2つの顔を持つ(3)

『病院』第59巻第8号 2000年8月掲載

看護行為の3層構造と対応する状態看護量の計量

患者・家族の状態安定に伴う傾向検定の結果と表4(前号を参照)をもとにすると,状態看護量には二つのタイプがあることに気付く。一つは状態の安定とともに単調に減少するタイプであり,もう一つは状態の安定,不安定にかかわらず常に一定の量を示すタイプである。

前者は「安全・生命維持(R)」, 「適応・コミュニケーション(C)」の領域で提供する状態看護量であり,後者は「日常生活行動(ADL)」の領域で提供する状態看護量である。

図3-2(前号を参照)にこの二つの状態看護量を図式的に示した。そして,この状態看護量に対応して表4に示したようにPの看護診断の出現量が単調に増減するタイプと変化しないタイプが存在する。

ADLが患者の状態や疾病によらず,一定の状態看護量を示すことは注目すべき発見である。提供した看護量そのものであれば図2(前号を参照)のようにADLも患者の状態に依存し,状態安定とともに提供する看護量は減少する。 また,病状は軽度であっても意思決定能力に障害がある患者,痴呆症状がある患者,ADLやその自立に問題を持つ患者などでは増加する。 しかし,状態量当たりの看護量に換算すると状態や疾病にかかわらず一定の値となる。この時,表4のように提供したADLの質は状態や疾病で変化する。

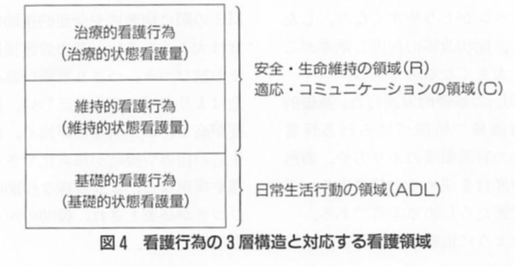

このようにADLは他の看護行為とは異なった特別な性格を持つ。つまり、ADLは一連の看護援助の基礎となり, また,他の看護領域を結びつけ駆動するという特異的で基本的な領域と考えられる。 これは臨床現場の体験とも一致する。したがって,このADLを「基礎的看護行為」として位置付け,それを維持していくための状態看護量を「基礎的状態看護量」と呼ぶことにする。

また,図3(前号を参照) のように状態の安定化が進むと状態看護量は一定の値に近づく。 この不安定状態から安定状態に至るのに要した看護量は受持ち看護者の責任による治療的な援助や介入によってもたらされたものである。 したがって, この安定に至るまでに投入した状態看護量を「治療的状態看護量」,その行為内容を「治療的看護行為」と呼ぶことにする。

さらに,基礎的状態看護量のうえに安定状態を維持していくのに必要な状態看護量を「維持的状態看護量」と呼び,それに対応する看護行為を「維持的看護行為」と呼ぶこととする。そして,治療的看護行為と状態看護量,維持的看護行為と状態看護量には「R」と「C」のそれぞれの領域が含まれる。

このように看護情報システムと診療録管理システムのデータ解析から,看護行為は基礎看護行為,維持的看護行為,治療的看護行為から成る3層の階層構造を持ち, これらは計量できることが明らかになった。

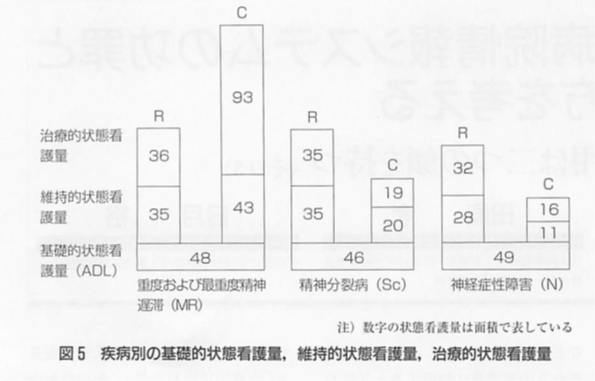

図4に看護行為の3層構造を示した。図5には,重度および最重度精神遅滞(MR),神分裂病(Sc),神経症性障害(N)の3疾患について「ADL」, 「R」, 「C」の3領域について,基礎的状態看護量,維持的状態看護量,治療的状態看護量の計算結果を示した。 これは「ハイテム・ナースver.3.0」のデータベースから信頼できる2,379例から算出したものであるので,以下これを基準値として用いる。

図5から看護の必要度や看護行為の効率(前号を参照)を決めるのは,必ずしも病名ではないことがわかる。それが病名に顕著に依存するのは「C」の領域である。「ADL」や「R」の領域など患者の基本的な生活のあり方を維持し改善するために投入する看護量の病名依存性は希薄である。そして,「C」の領域で,MR,Sc,Nの順で維持的状態看護量と治療的状態看護量が質変化を伴いながら減少するのは,この順で患者のコミュニケーションや意思決定能力が向上するため,患者とのコミュニケーションがとりやすくなり,したがって,症状改善の程度と効率がこの順に大きくなるのである。

「ADL」の基礎的看護行為、基礎的状態看護量で特徴づけられる性質は,他の看護領域のあり方や,看護の必要度合を決める中核であり,看護を看護たらしめる本質である。

このように治療状態看護量,維持的状態看護量,基礎的状態看護量などの状態看護量は,状態の改善や維持に必要な看護量を表現するとともに,疾患や看護の各領域における看誰の必要度と効果や効率を判定していると考えることができる。そして,これらの計量や解析をとおして看護行為の内部構造や本質をみることができるのである。

解析データのまとめと活用

以下,一連の看護過程の計量から得られた結果とそれに基づく活用を述べてみたい。まず,1番目は看護行為の構造,ひいては看護のパラダイムに関することである。

データが示すところは,表4,図3に示されているように,健康度が低く,病理性が深い,したがって日常生活の全面的な援助を必要とする状態や疾患ほど(例えば,N→Sc→MRの順に病理性や全面的援助の程度は大きくなる),一連の看護援助やその結びつき,つまり看護行為の構造はより単純で変化に乏しい。健康度が高く,かつ病理性が浅く, 日常生活の指導や援助が焦点化できる状態や疾患ほど,より多様な援助の結びつきが必要とされ,援助のルールも複雑となる。

これは病理性が深く健康度が低い疾患や病態ほど多様な援助と複雑なルールを必要とするという,従来の臨床上の常識的なイメージを覆す事実であり,新たな看護パラダイムの創出が予想される。 このことは精神科以外の領域でも存在しており,仮にその存在が折りたたまれている(縮退している)ため抽出が難しいとしても,これは看護行為自体が内包する普遍的な特性であろうと予想している。

2番目は看護の管理・運営に関することである。図5の維持的状態看護量や治療的状態看護量をみると,MR,Scのレベルへの看護量の投入による状態の改善効率は低く,健康度が上がり,看護援助の目標や方法が具体的に焦点化できるNのレベルに至って効率が顕著に上がることがわかる。 このことは,看護管理のうえでは「生活・福祉的な看護援助」と「治療的な看護援助」に分けることができることを示している。

この援助形態の違いは,看護者や患者の意識調査の分析でも裏付けられている。分析では患者の受持ち看護制に対する意識と看護者の特性の二つの因子によって四つの群,大きくは二つの群が存在することがわかっている。

その一つは患者の受持ち看護制への希望は強くなく,一般的な療養を希望し,看護側の意識では,看護者の自主性や責任性,それに看護者同士の凝集力が希薄な病棟という群である。 もう一つは,患者が受持ち制を希望し,看護者側の意識としては,看護者間の凝集性が高い群である。

前者は生活,介護,福祉に比重を置く「病棟定住群」,後者は治療的な看護援助に重点を置く「回転群」と考えられる。病棟ではこの両方の患者が混在しているが,個々の患者に実践された一連の看護過程を前述の方法で計量,比較すると,「病棟定住群」には「生活・介護・福祉的な看護援助」が「回転群」には「治療的な看護援助」がよく対応する。

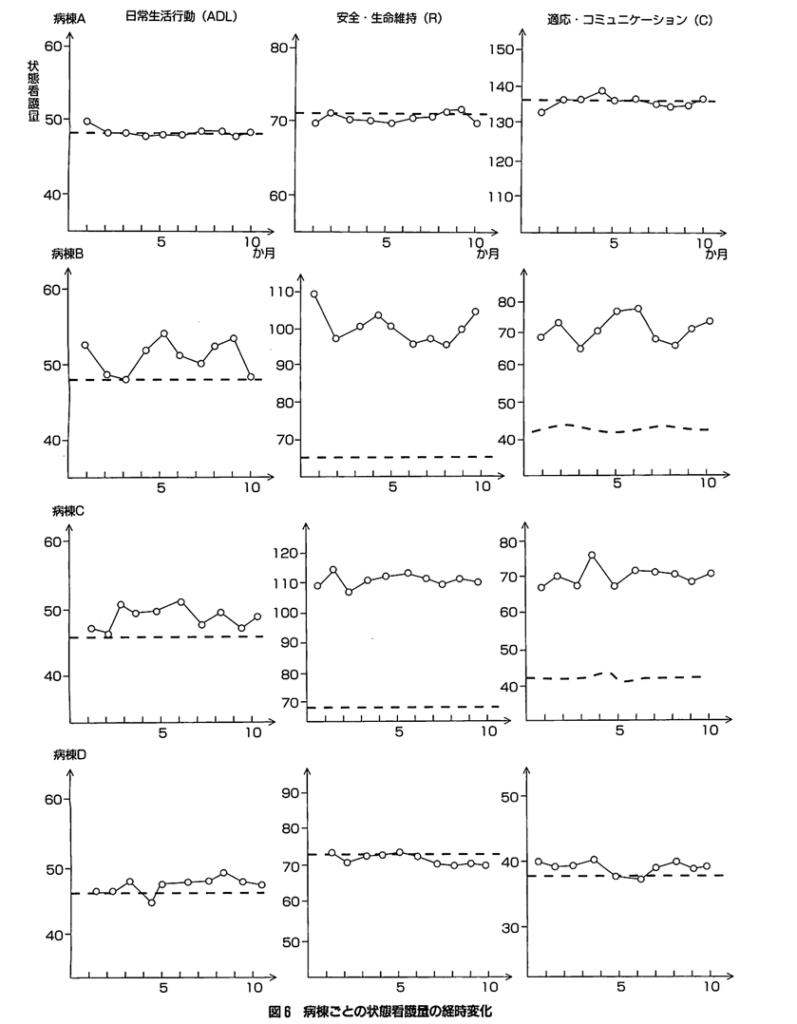

図6にはA~Dの各病棟について三つの領域での状態看護量の10か月間の経時変化を示した。病棟Aは重度および最重度精神遅滞の患者のみを扱う病棟,病棟Bは軽度~中等度の精神遅滞,精神分裂病,神経症性障害の急性や慢性の定住型の思春期の患者を中心に扱う混合病棟である。病棟Cは慢性で定住型と急性の精神分裂病患者と少数の神経症性障害の患者を扱う成人男子の混合病棟である。病棟Dは慢性で定住型の成人男女の精神分裂病患者を扱う病棟である。

図6の点線は,各病棟について,MR,Sc,Nごとの患者数と図5の疾病別,領域別の状態看護量をもとにして各月ごとに算出した基準となる状態看護量である。実線は各月ごと,実際に得られた状態看護量である。

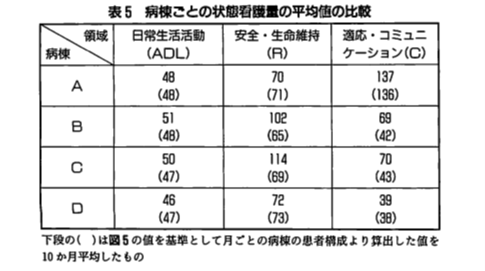

図6からもわかるように病棟Aや病棟Dのような単一疾患で病棟定住群を扱う生活・介護・福祉病棟では,状態看護量の経時変化は小さく,かつ基準の点線からのずれも小さい。一方,病棟Bや病棟Cのような複数の疾患を有し,回転群も病棟定住群を扱う混合病棟では,状態看護量の経時変化は大きく,かつ基準の点線からのずれも大きい。つまり,看護ケアの効率は混合病棟では低下することがわかる。その効率を見積もるために10か月の状態看護量の平均を表5に示した。

病棟Aと病棟Dでは三つの領域とも状態看護量は基準の1%程度のずれであるが,病棟Bならびに病棟Cでは「ADL」については基準の5~6%のずれ,つまり効率の低下が,「安全・生命維持」の領域では57~65%,「適応・コミュニケーション」の領域では63~65%の効率の低下がそれぞれあることがわかる。 したがって,病棟管理上の観点から考えると,混合病棟での病棟定住群の患者には生活・介護・福祉病棟への転棟,回転群の患者には治療回転病棟を用意するという「病棟集約」の案が浮かび上がってくる。

病棟定住群の患者は院外の施設へ移ってもらうという案は,精神分裂病の病棟定住群が200名を超えていること, これに対して院外の受け皿が極めて少ないこと,長年,病棟に定住し,安定して生活をしてきた精神分裂病患者にとっては新たな環境への適応は困難であり,新しい環境では不適応反応や,精神症状の悪化が懸念されるため現実的ではない。そこで,上記の治療回転病棟に必要な看護者の人数を図5の状態看護量から見積もってみる。治療回転病棟を50床とし,その約4分の1,12名の精神分裂病患者を毎月退院可能な状態にもっていくことを考えてみよう。

図5の精神分裂病患者に対する状態看護量をもとにすると,患者12名, 1日当たり1点の状態を改善するには(46+35+35+20+19)×12=1,860分の看護量が必要となる。受持ち看護者が自分の受持ち患者1名に1日当たり60分かかわることができるとすると, 1,860÷60=31名の看護者が必要と試算される。これは現状の約1.8倍の人数である。

この試算は現状の病床回転率を可能な限り上げ,受持ち看護者が自分の受持ち患者1名にかかわる時間を1.5~2倍とするなど,いわば上限の条件を前提としたものである。したがって,実際には試算の1.5倍の人数より多くの専門能力を持った人員が必要となるであろう。この結果は,病棟機能を簡素化することを目的とした病棟集約と,そのための人員の傾斜配置が必要であることを意味し,病院の方針転換を促しているのである。

以上は混合病棟の効率化を図るため,「病棟定住群-生活・介護・福祉病棟」,「回転群-治療回転病棟」という図式の病棟集約を考えたわけであるが,入院患者の80%が病棟定住群であることを考えると,全病棟を生活・介護・福祉の定住型に変えてしまうという病棟集約の方法が, より現実的であり,国立施設の役割でもあるという案も検討に値する。

筆者個人の意見は後者の選択である。現状の国立施設では人員の傾斜配置は困難であるし,また回転群の背景には,治療の質とは別に短期入院による診療報酬の加増という施設の経営判断がなされているが,これは精神科領域が責任を持つべき社会的事件や事故を生む危険性をはらんでいると考えるからである(この予想は5月に現実となった)。したがって定住型の生活・介護・福祉施設として施設の方針を転換すべきであると判断する。

そして,看護情報システムの定型分析は看護を中心とした生活,福祉,介護の援助に関する分析や評価,また,それを施設内外の教育,研修,研究に活用すべきであると考える。

以上に述べてきた定型分析は,

1)一連の看護過程の計量と,それによる,

2)看護行為の構造と特徴の抽出

3)看護行為の効率の測定と看護の必要度の評価

4)新たな看護パラダイムの創出の可能性

5) 1)~3)による病院経営や施設の経営戦略への提言

などへの応用例である。また,状態看護量は病院のコストの計量にも応用できる。

定型的データ分析を行うための必要な体制

定型的データ分析に必要なのは,

1)信頼の置けるデータを定型的に産出する体制

2)データを解析,解釈し,情報に変える体制

3)2)で得られた情報を現場に戻すとともに管理部門へ上げ,活用する体制

である.

2)や3)についてはこの連載において既に述べているので,以下は看護情報システムを例にして1)について述べてみたい。

ポイントは,看護の事務的業務の軽減と直接業務の質向上およびそれらの動機付けである。 このことについて,パス分析,主成分分析,クラスター分析によって明らかになった結果を記してみよう。

事務的業務の軽減に最も寄与する要因は,業務の内容と流れを整理することである。この基本となるのは,看護の本来業務を明確にしたうえで,他業種との接点業務を整理し,返すべき業務を返すべき部門へ返すことである。そして,事務的業務の改善にはシステム導入時のリーダーシップは必要であるが,維持し,運用するには特別なリーダーシップや看護者の特別な能力は必ずしも必要とせず,利便性の高いハードウェアやソフトウェアを用意することがポイントである。

直接業務の改善と質向上に最も寄与する要因は,受持ち看護者の看護過程・看護診断の展開能力である。そして,それを生み出すのは,事務的業務の整理・軽減,看護婦(士)長の看護過程・看護診断の展開能力と指導能力である。この際,システムのハードウェアやソフトウェアなどの機器やシステム自体のあり方は2次的なものである。つまり,看護の事務的業務の効率化は情報システムの仕組みに直接依存し,容易に実現し得るが,質の向上に関しては情報システムの仕組みより,実践に携わる看護者個人の能力とリーダーの能力に依存する。さらに,周辺業務や事務的業務の軽減や改善はシステム活用の必要条件ではあるが,質向上には必ずしもつながらない。

質向上への動機付けは,受持ち看護者個人の臨床実践における満足感と成長であることがわかっている。これを支えるために階層的な構造が構築される必要があることも明らかになっている。データ分析の詳細は別の機会に述べることにしたい。大まかには「看護の事務的業務の整理と改善」,「看護婦(士)長の看護チームの代表者としての意思決定能力と他チームへの伝達能力」,「看護婦(士)長の看護過程・看護診断の展開能力と指導能力」などの項目のうえに「看護カンファレンスの実施」が成立し,これが「受持ち看護者が実践する一連の看護過程・看護診断の修正・評価・支持」と「受持ち看護者の情緒的支持,ひいては情動の安定」を生み出す基盤となる。

このうえに「受持ち看護者の一連の看護過程・看護診断展開能力」が育成され,「目的意識的,能動的な看護の提供」ひいては「患者の健康回復や成長」,「患者による受持ち看護者の受け入れ」などの効果が一体として生み出される。これが,「受持ち看護者の自覚的,他覚的な満足感」となり,看護の質向上の直接的な要因となる。

定型的データ分析では,データ収集が定常的に行われる必要があること,データの信頼性が保証されていること,データの欠落がないこと,などが非定型的データ分析以上に組織的に必要とされる。このため、データ分析の意義をエンドユーザーにまで徹底させ,さらにユーザー個人に分析結果のメリットが返ってくる仕組みと動機付けが必要である。そして,これには優れたトップリーダーの器量が欠かせない。

以上,述べてきた方法や分析は精神科以外の看護領域でも応用可能であることを付け加えておきたい。

次回の最終回は今後のあるべき情報システムを考えてみたい。

Ⅶ.今後のあるべき医療情報システムを考える

-カオス・複雑系医療への序章(その1)-

『病院』第60巻第2号 2001年2月掲載

医療情報システムを病院のマネージメントツールとしてみた場合、残念ながらめざましい成果が上がっているとは思えない。医療以外の分野においてはパチンコ業界やセブンイレブンの情報システムのように一般にも知れ渡ったマネージメントツールとしての成功例は多く報告されている。翻って医療界を眺めてみると、これらの対比できる成功例を見かけることはないのが現状である。医療界における情報投資が少ないわけではない。毎年のように新しい病院でオーダリングシステムが莫大な投資によって次々と導入されている。さらに最近では、電子カルテシステムを導入している病院も少なからず見られている。それらの華々しい導入紹介に比べ、その導入効果について大きな成果が見られているとは思われない。

将来の情報システムを考える場合、この現状について正確に把握し、その原因について考えておくことが重要である。

医療情報システムの限界性 -アウトカムはなぜでない

企業経営と同様、病院マネージメントにおいても多くの意思決定が必要である。そのためには意思決定の根拠となる情報やデータが必須である。医事会計システムやオーダリングシステムなどの医療情報システムは、その目的によって多数のデータを蓄積している。これらのデータを、本来の目的である医事計算やデータの伝達以外の病院マネージメント、医療評価などに利用したいとは誰もが思うことである。さらに、医療情報システムの最終的目的も蓄積されたデータを使って病院マネージメントに反映させることであると思われる。

しかし、医療情報システムのデータを他の目的に流用しようとすると、上手くいかない場合が多い。このことが、医療情報システムに対する一般ユーザーの不信感につながる場合も多い。では、なぜデータの再利用が上手くいかないのであろうか? この点に関して例を交えて考えてみたい。

データの流用に関しては、この連載の4回目において、非定型的データ分析という形でいくつかの例を挙げてある。これらの例は、データ流用が比較的成功した例である。しかし、この様な成功はむしろ稀であり、データの再利用は上手くいかない場合が多い。

医療情報システムから新たな情報を得ようとする場合、新たな目的に対するデータはなかなか得られない。言い換えれば、データの再利用は非常に難しい。データを再利用しようとするときに問題となる点は、1) データの欠落(不完全性)と、2) 個々のデータの信頼性である。

まず第1は、データの欠落である。

データ分析を行う場合、欠落したデータが多くあれば、分析そのものが意味をなさない事は論をまたないであろう。以前に手術申し込みオーダを利用して手術成績を出す例を述べたことがある。手術成績を出す場合、死亡症例のみを集めても意味がない。手術室で行われたすべての症例がそろっていることが重要である。しかし、手術申し込みオーダは、各科からの手術申し込みを管理し手術スケジュールを管理するのが本来の目的である。その観点からすると、緊急手術をコンピュータに入力する必要はなくなる。実際そのような運用を行っている病院もあるであろう。しかし、この様な運用を行っている限り、そのデータを使って手術成績を出すことは不可能である。

オーダリングシステムは一般にデータの欠落の多いシステムである。最も基本的な処方オーダにしても、全ての処方をオーダリングシステムに入力している病院は少ない。時間外は伝票運用であるとか、救急外来は伝票運用であるなどの例外運用が行われている場合が多い。これは、オーダリングの本来の目的がデータの蓄積ではなく、データの伝達にあるからである。伝達だけを目的にするならば、時には伝票運用の方が効率的と考えられる場合も多々あるであろう。特に、注射オーダなどは運用上の本質的な問題から、完全オーダリング入力する事は難しい。

この様な、オーダリングシステムにおけるデータの欠落は、オーダリングシステムの本来の目的がデータの蓄積やデータ分析では無いためであると考えられる。しかし、この事はデータの再利用を著しく阻害している。現在のところ、オーダリングシステム内のデータの再利用は医事システムに比べ著しく遅れている。

データの再利用を行うためには、システム運用開始時にデータの欠落を防ぐ手段をとっておく必要がある。これは、データの再利用を最初から目的の中に含めることに等しい。

第2の問題は、個々のデータの信頼性である。この問題は、ある意味ではデータの欠落の問題よりも深刻である。まず、情報システム内のデータがいかに信頼性に問題があるかの例をあげよう。

病名データが診療情報として最も基本的で、最も重要であることに対して異義を唱える人は少ないであろう。DRG/PPS(診断群別包括支払い方式)の基本はコード化された病名である。日本は他の先進国に比べ、病名データの標準コード化と蓄積が最も遅れているが、それでも先進的な病院では病名の標準コード化(ICDコード)に多くの努力が払われている。

病名のICDコードによる入力は最も代行入力の難しい入力である。日本語表記の病名をICDコードに変換するのは、一般の事務職クラークでは不可能である。以前調べたデータでは一般クラークによる入力では2割以上の間違いが出る。一般クラークによる病名の代行入力はレセプト作成のためだけの便法であり、病歴データとしては全く役に立たないデータを蓄積していると考えてよいであろう。適切な訓練を受けた診療情報管理士、または医師による直接入力、あるいは有効なチェック機構が必須である。

しかし、医師あるいは診療情報管理士が病名を入力すれば、正確で再利用可能な病名データベースが出来るのであろうか? この点に関して、貴重なデータが得られたので報告しておこう。

インフルエンザ、はしか、O157等の感染症の頻度は社会的にも重要な意味を持っている。病名データベースが整備されるならば、これらの感染症の頻度を病名データベースから自動的に引き出したいと思うのは自然である。K公立病院においては、医師入力による病名オーダリングが稼動しており、ICD-10コード化率も97%を超えていた。

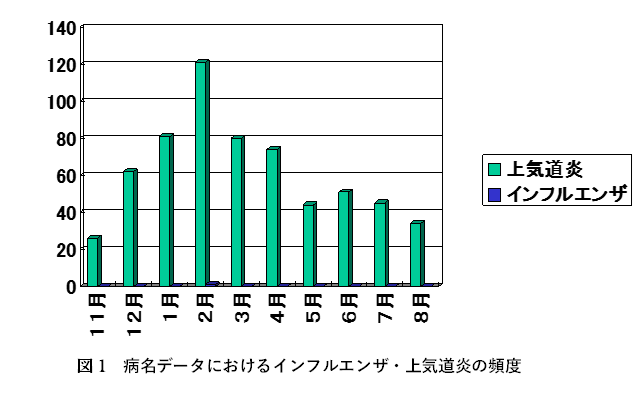

1998年の初めには、インフルエンザの流行が起こっており、この病院においても多数のインフルエンザ患者が訪れていた。これらの頻度を調べるために、病名データからインフルエンザの頻度を調べた。その結果が図1である。結果は惨憺たるものであった。

図1は1997年11月から1998年8月までのインフルエンザ(確診、疑診を含む)の頻度と上気道炎の頻度を内科の病名データベースから抽出して月毎に並べたものである。上気道炎の頻度の変化はこの時期、発表されているインフルエンザ頻度とある程度、平行している。

図1では分かりにくいがインフルエンザ病名は2月に1例あるのみである。この病院で、インフルエンザがこの年なかったわけではない。2月から3月にかけてこの病院でも多数のインフルエンザ患者が受診している。しかし、データベース上はインフルエンザはほとんど登録されていなかった。上気道炎の頻度がこの年のインフルエンザの頻度変化とある程度平行している事から、インフルエンザ患者のかなりの部分が、上気道炎と登録されたものと思われる(上気道炎以外にも気管支炎等にも登録されたかもしれない)。

このような現象はなぜ起こったのであろうか?

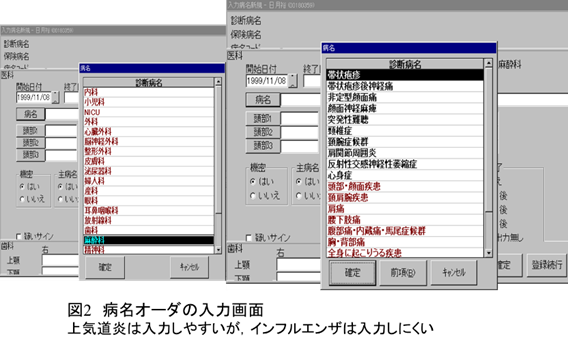

図2はこの病院での病名オーダの入力画面である。医師は画面上の一覧から階層的に分類されている病名を選択し入力する。この病院での内科病名の分類において、上気道炎は入力しやすい場所にあり、インフルエンザは非常に探しにくい場所に配置されていた。このため医師は容易に見つかる上気道炎を入力したものと考えられる。治療上は上気道炎の病名であってもインフルエンザと同様の治療が行われるため、医師にとってはインフルエンザを苦労して探すようなインセンティブが働かなかったと思われる。もし、インフルエンザが上気道炎と同じ画面上に表示されていれば、インフルエンザの登録頻度はもっと多くなったと思われる。

インフルエンザを上気道炎と登録する事は、その患者の病名付けとして必ずしも間違っているわけではない。上気道炎という診断名は患者の炎症部位に注目した診断名であり、インフルエンザは原因に注目した診断名である。どちらも間違っているわけではなく、注目する基準が違うだけである。

上記のインフルエンザの例は、病名という医療上の基本的データといえども、その登録は必ずしも客観的データに基づいて一意に決定されるわけではなく、周りの環境の影響を強く受けている事を示している。もし、同じ入力画面を使用しても、医師に対してインフルエンザに注目するようなインセンティブを与えるなら、登録頻度は増加するであろう。例えば、感染症頻度調査のような調査を行っていて、医師に対してこの様な調査を行っている事を伝えるだけでも登録頻度は大きく変化する可能性がある。

上記のような現象は、病名というデータの信頼性が周りの環境、もっと限定するならば、入力する目的に強く依存する事を示している。この事は病名データに限らないであろう。医療データの個々の信頼性は、「データ入力の目的に強く依存する」と言うことができる。もしくは、「データベースの信頼性はその目的が要求する信頼性しか持ってはいない」といえるであろう。

医療データの再利用における本質的な問題点

1.データに内在する問題

データの信頼性が、そのデータの使用目的に依存するということは、データの再利用に大きな制限を与えるものである。データの再利用とは、作成したときの当初の目的と異なる新しい目的にデータベースを利用することである。新しい目的が要求するデータの信頼性がもとの目的が要求する信頼性とかけ離れている場合、データの再利用は不可能である。

目的に依存しない高い信頼性を持ったデータベースを構築すればよいという考えがある。現在の情報システムが不完全であり、将来、電子カルテを含めた完全な情報システムができた暁には、このような問題は解決するという考えである。完成された情報システムにおいては、医療に関する情報はすべて情報システム内に存在するので、病院に問題が起こったときには情報システム内のデータを調べれば問題点や解決策を引き出すことが可能であるという考えである。しかし、筆者はこのような完全なシステムは将来コンピュータ技術が飛躍的に発展しても得られない問題であると考えている。これは、対象を記述するためのデータそのものに内在する問題であると考えているからである。

このことを考えるために再び病名データについて考えてみよう。

まず医療情報システムにおいて病名データベースを構築する場合を考えよう。病名データベースとは患者の病名をコード化してコンピュータ内に蓄積したもののことである。コード化にも様々な方法があるが、その一つとして、病名をある方針にしたがって分類し、その分類コードを入力する方法である。ICDコードも本質的には分類コードであり、病名そのものとは異なっている。この分類コードによる蓄積においては必要なコード数は分類の数であり最初から決まっている。従来からある病歴システムへの診療情報管理士によるコードの入力はこのタイプである。しかし、分類コードのみを使う事は病名間の微妙な違いを失わせる結果となり、診療に支障をきたす場合がある。

最近発達してきている病名オーダにおいてはこのような方法はとられていない。基本的には意味が完全に一致していない限り全ての病名に異なったコードをつけている。そのためにICDコードに枝番をつけて更に詳しいコード付けを行っている。

ところで、全ての病名をコード化するにはどれだけのコードあるいはコード付けした病名を準備すればよいのであろうか? 病名をコンピュータに入力するためにはこのことが本質的に重要である。実際、多くの病院でこのことは大きな問題となっており、経験的には常に準備した病名が足りなくなり、定期的にコードの追加を行っているのが現状である。

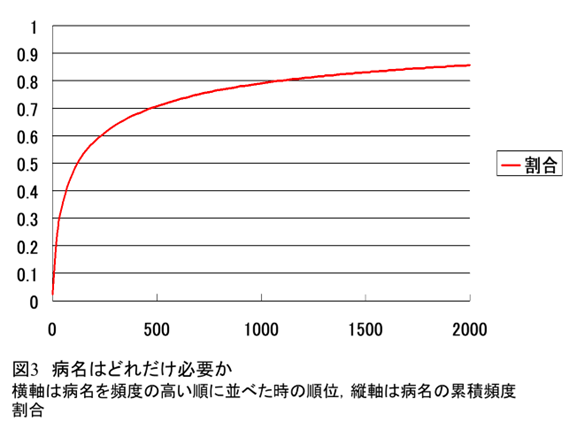

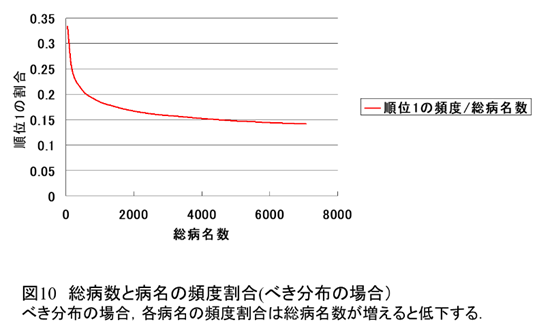

図3は延べ約10万人の患者について、その患者に病名をつけるには何種類の病名が必要かを示したグラフである。病名をその頻度順に横軸に並べ、縦軸には累積頻度割合を示した。この図からわかるように、約100種類の病名で半分の患者に病名をつけることができる。半分といえば約5万人であり、これだけ多数の患者に必要な病名がわずか100個である事を示している。この調子でいけば数百個も病名を用意しておけば、大半の病名付けに困らないだろうと思われるかもしれない。

しかし、グラフはこの期待を大きく裏切っている。80%の患者に病名付けるには約1100個の病名が必要である。2000個の病名を使っても85%程度の患者にしか病名をつけることが出来ない。このグラフを見るといつまでたっても全員に病名を付けることができないようにも見える。

2.病名頻度と順位の関係

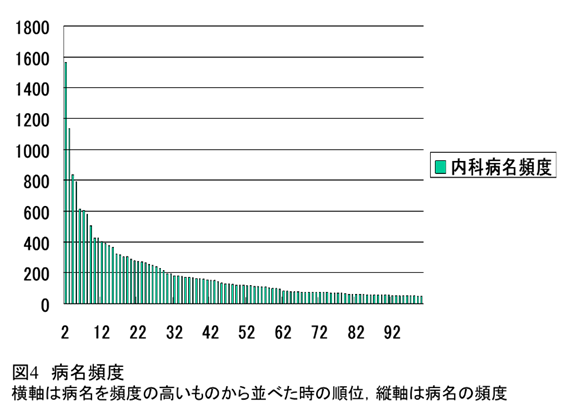

このことについてもう少し考えてみるために、別の見方をしてみよう。図4は使われている病名の頻度の分布を表したものである。病名を頻度の高いほうから順番を付け、その順番(順位)を横軸にプロットし、縦軸はその順位の病名の頻度をプロットしている。この図は一見すると右下がりであるが、すそ野がいつまでも続いているように見える。このことを、調べるために縦軸と横軸の対数をとったグラフを描いてみる。

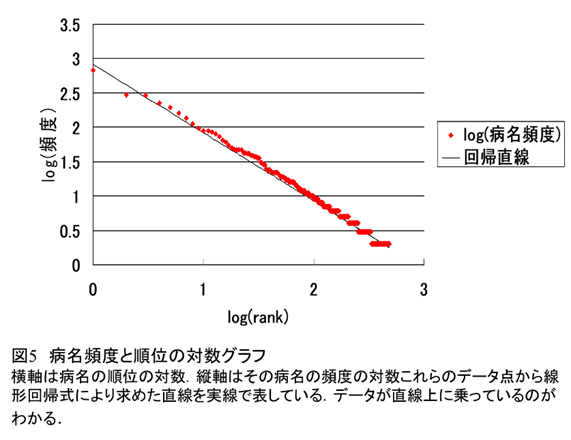

図5はその結果である。これを見るとグラフの点が右下がりの直線にきれいに乗っているのがわかる。これは次のような事を意味している。今、ある病名の頻度の順位を\( X(=1,2,3…) \)、その病名の頻度を\(Y\)とし、この直線の傾きを\(-\alpha\)とすると、\(Y\)と\(X\)は次のような関係になる。

\begin{eqnarray}

\log Y = -\alpha\log X +C

\end{eqnarray}

この式を少し変形すると、結局

\begin{eqnarray}

Y = \dfrac{A}{X^\alpha} \qquad A=e^C

\end{eqnarray}

となる。\(\alpha\)が1なら正に双曲線である。このことを言葉で表現するなら、「病名の頻度はその病名頻度の順位のべき関数(逆べき関数)に比例する」となる。

病名頻度と順位との間にこの様な単純な関係があることは筆者が病名データを調べていて最近、発見した事実である。ただし、現在のところ一部の病院のデータについてのみ調べた結果であり、広く一般的にこの関係が成り立つかどうかを、今後、各種のデータで調べる必要がある。しかし、ここでは関係が一般的に成り立つとして議論してみよう。

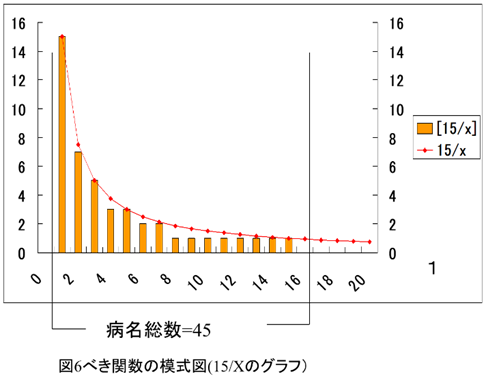

図6は模式的に説明するために\(A=15\)、\(α=1\)のときのべき関数のグラフを示している。\(A/X\)のグラフは\(X\)を変化させたとき、一般に小数点を持つ値になる。実際の病名頻度は小数点の無い整数である。そのため、グラフに示すように、実際の頻度は\(A/X\)の値の少数点以下を切り捨てた棒グラフの値になる。また、当然頻度は1以上でなければならないので、\(A/X<1\)の範囲は意味を持たない。結局、このグラフで意味を持つのは、\(X\)が1から15までの範囲である。この範囲の病名頻度を足しあわせると45となる。

これは、病名頻度が\(15/X\)のグラフに従うとすれば、15種類の病名で45人の患者に病名を付けることが出来るという意味である。同様にしてAを40にすると、40種類の病名で156人の病名を付けることが出来るのがわかる。言い換えれば、156人に病名を付けるには40種類の病名が必要であるといえる。

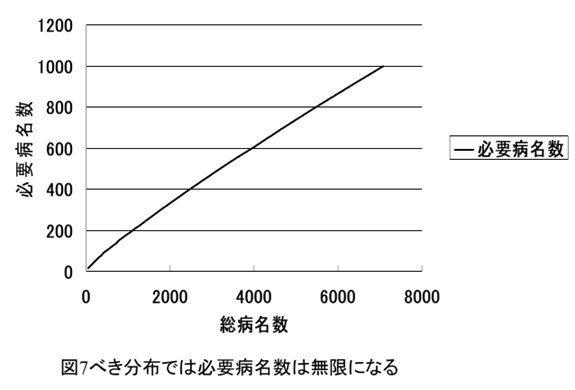

このように、病名分布を使えば、病名付けに必要な病名数が推定できる。そこで、\(A\)をどんどん大きくしたとき必要病名がどのように変化するかを調べた。図7はそのようにして調べた必要病名数を表す。横軸の総病名数とは、病名付けが必要な患者数と考えてよい。それらの患者に病名を付けるとするとどれだけの病名が必要かを縦軸に示している。このグラフを見ればわかるように、総病名数の増加に伴って必要病名数が直線的に増加している。

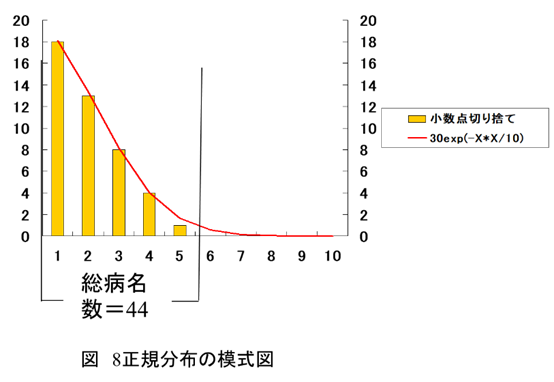

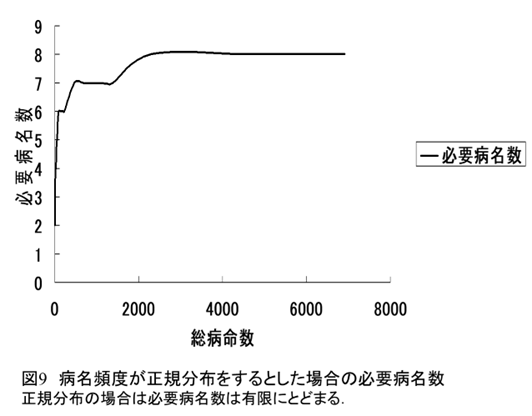

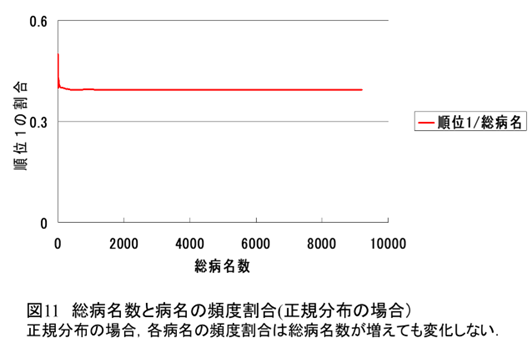

すなわち、必要病名数は病名付けする患者数の増加に伴い無限に増加することがわかる。これは、今までなんとなく想像していたことと随分異なった結果である。従来は、ある程度の病名を用意すれば、ほとんどの患者に病名を付けることができると考えていたが、それは誤りであったということである。従来の統計における考え方では、平均値の周りに±2SDなり3SDを考慮すればほとんど問題がなく、それから外れたような対象に関しては考察から除外あるいは無視してしまうのが普通であった。このようなことが可能であるのは、集団が暗黙の内に正規分布していると考えているからであろう。ちなみに正規分布の場合にどうなるかを考えておこう。

図8は病名頻度が正規分布をするとした場合の模式図である(正規分布の右半分を使っている)。この場合も、実際の頻度は自然数であるため分布の値を切り捨てて頻度と考えている。前と同様の考えで、総病名数に対する必要病名数が計算できる。図では総病名数44に対して必要病名数が6であることがわかる。ここで、病名分布が同じであるとした場合の、総病名数に対する必要病名数をプロットしたものが図9である。ここからもわかるように総病名数が増加しても必要病名数はある一定値以上には増加しない。このような分布であれば、前もってある数の病名を用意しておけば、それに含まれない病名は非常に例外的であり無視したり、除外することも可能である。

このように「べき分布」は従来よく考えられている正規分布などと大きく異なる性質を持っている。病名分布がこのようなべき分布に従うということが、必要な病名数を無限にし、病名データベースを作ることを非常に困難にしている。また、病名数が有限に収まらないことは、多くの医療統計や医療評価を行う場合に、従来の統計操作が出来ない可能性を有している。

べき分布にはこのような、必要病名数が無限になってしまうという以外にも従来の考えでは説明できない問題がある。

ある病気の全病名に対する頻度割合について考えててみよう。例えば、ある病気が全病名の10%を占めるとすれば、100人の患者のうち10人がこの病気であり、患者数が1000人なら100人がこの病気であると考えるであろう。しかし、病名がべき分布に従うとすればこのことが成り立たないことがわかる。前に紹介した図6を見てみよう。この図において頻度の一番多い病名(順位1)について考えてみる。

この図では順位1の病名の頻度割合は総病名数が45で順位1の病名の頻度は15であるので、頻度割合は15/45=0.33である。ここで前と同様に総病名数を増加させたときにこの頻度割合がどのように変化するかを見てみる。その結果が図10である。横軸に総病名数、縦軸は順位1の病名の頻度割合である。図から明らかなように、総病名数が増加するに連れて順位1の病名の割合は減少している。

このように、べき分布の場合は、頻度割合が扱っている集団の大きさに依存する。

図11は病名分布が正規分布をすると仮定した場合の順位1の病名の頻度割合である。図から明らかであるように、病名の頻度割合は総病名数に依存しない一定値となる。これは、従来の病名の頻度割合の考えに一致する。しかし、病名がべき分布をするとした場合は、病気の頻度割合が変化してしまう。これは従来の考えでは到底説明できない状況である。さらに問題は、多くの医療統計は病気の発生頻度割合を基礎にしていることである。この頻度割合自体が、確定されたものではないとすれば医療統計そのものに対する信頼性自体が怪しくなる。

(第60巻3号に続く)

Ⅷ.今後のあるべき医療情報システムを考える

-カオス・複雑系医療への序章(その2)-

『病院』第60巻第3号 2001年3月 掲載

医療データの再利用における本質的な問題点(承前)

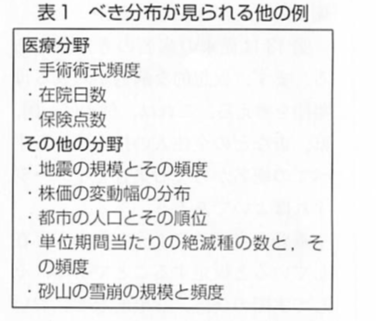

3.病名頻度と順位の相互作用

この問題について考える前に、病名がどうしてべき分布になるかについて考えておこう。べき分布は今までにいろいろな分野で発見されている。表1にいろいろな分野で発見されているべき分布の例があげてある。純粋な物理現象から株価の変動のような経済現象にまでこの分布が認められる。このことは、広い分野にわたって共通のメカニズムが働いている可能性を示唆し、その共通のメカニズムの研究のため、分野を超えた概念が必要であることを示している。このような分野を超えた共通の対象認識としてカオスや複雑系という概念が生まれてきた。

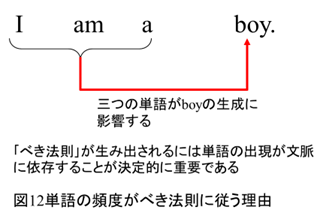

多くのべき分布の中でも、言語におけるZipfの法則は病名との共通性において重要である。Zipfの法則とは文章中の単語の出現頻度を頻度順にならべたときの順位とその単語の出現頻度の間にべき法則が成り立つというものである。これは、病名の分布とよく似た法則である。Zipfの法則に関してもその分布の原因についてはっきりした定説はない。しかし、少なくとも各単語の出現が文章におけるその単語の前後の文章(文脈)に依存することが必要であると考えられている。

各単語は文章中の他の単語と独立して現れるのではなく、他の単語の影響の下で出現してくる。このことを図12の模式図を使って説明しよう。

この図のように “I am a boy.” という文章を考えよう。ここで単語のboyは他の3つの単語(I, am, a)の影響によって出現する。例えばIの替わりにSheであるとすれば、boyという単語は有り得ない。このように個々の単語は文章中の他の単語との関係によって出現する(言いかえれば,各単語同志に長い相関がある)。このような関係を単語の出現が文脈に依存している(文脈依存性)と呼んでいる。そして、Zipfの法則が成り立つためにはこの文脈依存性が決定的に重要であることが分かっている。

このことは病名についてもべき分布の必要条件として成り立つことが推測される。病名の場合、文脈依存性とはどのようなことかを考えてみよう。

素直に解釈すると、各病名の出現が他の病名の出現に影響されるということである。言い換えれば、ある患者の病名が他の患者の病名によって変化しうるということである。これは、従来の病名の考え方と著しく異なっている。従来の考え方では、病名とは個々の患者につけられた客観的なラベルであり、患者にのみ依存すると考えられていたからである。

いったい、ある患者の病名が他の患者の病名に影響することがあり得るのであろうか。

食中毒の例を考えてみよう。あるレストランで食事をした複数の人が食中毒になり、順番にある医師の診察を受けたとしよう。もちろん医師は食中毒が発生していることは知らない。最初の患者を診た医師はその症状からすぐに食中毒であることを診断するのは難しい。しかし、2人目、3人目になるとみな同じ病歴を持っていることがわかり、食中毒と診断する可能性が増加する。一度、食中毒と診断してしまうと、それ以後に来院した患者に関してはすぐに食中毒と診断するであろう。

この例は、ある患者の診断に他の患者の診断が影響することがあることを示している。さらに、医師が診断を行うとき、その診断には各種の状況(病院の経営状況、患者の社会的地位、検査設備など)が影響を与える。これら複雑に絡み合った影響を通じて一つの病名が他の病名と関係する可能性があることが推測される。

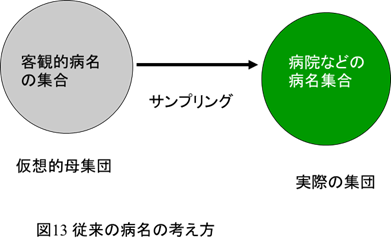

図13は従来の病名の考え方である。まず、仮想的な病名からなる母集団を考える。これは、例えば、国、県、市等の全住人の持っているすべての病名からなる集合をイメージすればよいであろう。

重要な点はこの様な集合が存在していると仮定する事である。そして実際の病院、診療所等において患者を診断して得られた病名の集合は、この仮想的な母集団からのサンプリングであると考えられる。このサンプリングが母集団に対して完全にランダムにとられるなら、サンプリング集団に現れる各病名の頻度割合は母集団のそれに等しくなるであろう。頻度割合の歪みはサンプリングのやり方に依存すると考えられる。

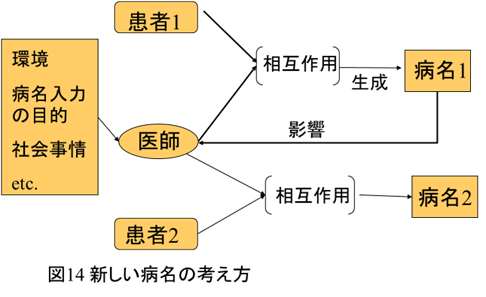

これに対し、図14は筆者が提案する新しい病名の考え方である。医師は患者だけではなく各種の環境の影響のもとで患者を診察し、それらの影響の中で病名が生成される(作り出される)。

ここで生成するという言葉を使ったのは、従来の「患者が持っている病名を見つけ出す」という考えに対して、「病名は患者がもともと持っているのではなく医師との相互作用のなかで生まれてくるものである」ということを強調するためである。また、このとき医師を通じて患者同志(病名同志)の相互作用も生まれてくると考えられる。

このような考えに従うならば、頻度割合はもともと存在しているものではなく、病名が生成した結果でしかないということになる。さらに頻度割合がその生成してきた過程(文脈)に依存して変化するということを示している。そのため、集団の大きさに依存して頻度割合が変わるのも不思議なことではない。また、文脈に依存して新しい病名が作られていくのであるから、病名の種類が無限になることも説明できるであろう。

また、前項(前回)で病名データからインフルエンザの頻度を調査できなかった事例を述べたが、このことも病名が文脈に依存する事から説明が出来る。患者に病名をつける医師は患者以外の多くの環境から影響を受けるからである。例えば、インフルエンザと病名を付けるかどうかも、その病名をつける時の状況に影響される。感染症の調査をしている場合や、患者が学校を休むためにインフルエンザの診断書を求めているような状況であるならば、入力の困難を押してでも、インフルエンザの病名を付けるであろう。

ここで述べた新しい病名概念は、今のところは仮説に過ぎない。今後、さらなる病名頻度の調査あるいは病名生成のメカニズムと病名頻度の関係を追及していく事が必要である。

ここで、この項のまとめをしておこう。1) 病名の頻度分布はべき分布をなしている。その結果、病名データベースを作ろうとした場合、病名が無限に必要となり病名データベースを作るのが難しい。2) さらに、このようなべき分布を作るための必要条件として、病名概念そのものの変更が必要かもしれない。3) その新しい病名概念によれば病名付けの目的や状況によって付ける病名そのものが変化する可能性がある。4) この事実こそが「データの信頼性が目的に依存する」という原理の根本的な理由であり、完全なデータベースを作ることが不可能である理由を示していると考えられる。

今後の情報システム

完全なデータベース(情報システム)は本質的に出来ない。データベースの信頼性は、データベースの目的に依存する。

これらの事実は、データベースの他の目的への流用を難しくする。全く不可能になるわけではないが、もともと作られたときの信頼性の中での流用であり、強い制限を受ける。

このような情報システムの制限は、マネージメントなどへの情報システムの利用に制限を与える。

データをコンピュータに蓄積していけば、将来、病院マネージメントや診療支援に非常に有用であるという考えは幻想である。蓄積されたデータは初めに想定した目的から大きく外れて流用することはできない。また、はっきりした目的が無く集められたデータは何に使うにも中途半端であり利用できない場合が多い。

このような中で、今後、医療情報システムはいかにあるべきであろうか?

不完全な情報システムしかありえないという中での、情報システムのありかたの現実的な解決策としては、情報システムの構築をより明確な目的のもとに限定的な構築をする事である。何かに利用できるであろうという不確実な目論見による大きな情報システムの構築から有用な結果を出せないだろう。

現在、情報技術の進歩に伴いあらゆるデータを蓄積する事が技術的には可能になりつつある。画像情報、心電図などの信号情報もデジタル化したコンピュータに蓄積する事が可能である。電子カルテシステムもへたをするとあらゆる情報を電子化しようという動きになってしまう。しかし、目的の不明確な情報システムはその莫大な投資にみあう結果を与えないであろう。

残念ながら、明確な目的によって情報システムを構築し、大きな成果をあげたという報告は医療界では見られない。しかし、視野を一般産業界にまで広げれば、この様な形の情報システムは多数見られる。

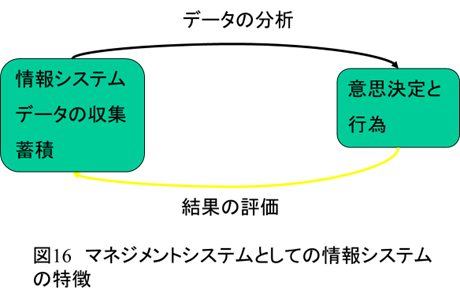

図15は大手のコンビニエンスストアーであるセブンイレブンの情報システムの模式図である。ここでは、在庫ゼロ、品切れゼロという明確な目的を達成するために必要な、顧客情報の収集や発注業務の効率化のために情報システムが開発されている。さらに、この情報システムによりもとの目標である在庫ゼロ、品切れゼロがどの程度達成されたかも評価されている。この様な例がオンデマンドと呼ばれる受注生産方式やサプライチェーン・マネージメント(SCM)といわれる流通の最適化方式である。

図16はこの様な明確な目的指向型の情報システムの特徴を示している。情報システムは目的達成のために情報を収集し、その情報により運営方法の変更を伴う意思決定を行う。その意思決定による結果の評価のために再び情報システムによる収集データを使う。この様なループ関係が達成されてはじめて、役立つ情報システムが成り立つ。

この様なループ構造を持つ情報システムを構築するためには、データによって達成を評価できるような明確な目的あるいは運営方法が必要である。

残念ながら現在のところそのような明確な目的に基づく医療、福祉の情報システムを達成したという事例を筆者は知らない。

情報システムからカオス・複雑系へ

1.カオス・複雑系へ

広い意味での病院マネージメントあるいは医療マネージメントや政策にかかわってくる問題としては、物品管理、医療レベルの評価、リスクマネージメント、診療戦略、患者コントロール等がある。

これらの問題を評価し戦略を立てていく場合に今までの方法論は基本的には直感的、経験的であった。それは、正しい理解のための方法論がなかったためでもある。これらの問題を解決するために情報システムを構築していくのであるが、その前提として、医療で扱うデータあるいは情報の性質に対する理解は欠かせないと考えられる。

従来は、情報システム構築においてはコンピュータのハードウェア技術やソフトウェア技術が重視され、それらの技術主導の形で進められてきた。しかし、真に役立つ情報システムを構築するためには、対象である病院や医療システムそのものの研究が必要である。中でも医療システムが扱うデータの理解は必須であると思われるが、それらに対する系統的な研究は非常に少ない。

病院を初めとして県、市など自治体の医療システム、さらに国全体の医療システムは、多数の要素が互いに関係しながら動いていく複雑なシステムである。

例えば、病院という1つの医療組織は医師、看護婦、薬剤師、検査技師、放射線技師…、患者、患者の家族、病院という建物、医療機器…など多数の要素が互いに関係(相互作用)しながら全体を構成している。

この様な組織が生み出すアウトカムやこの組織の社会に与える影響などを調べるために、従来は他の多くの科学と同様に分析的な手法が用いられてきた。

例えば、ある治療法が有効であるかどうかは次のようにして調べられる。患者群を二つに分け、その一つには新しい治療法を行い、他の群には従来の治療法を行う。治療法を除いて他の患者属性(年齢、性別、病気の程度など)は二つの群で同じようにしておく。この二つの群を比べて、新しい治療法の方が患者の治癒率が良ければ、この新しい治療法は従来の治療よりも有効であると判断される。見かけ上はもっと複雑な分析法は多数あるが、基本的な方法は上記のような方法を基礎にしている。

この分析法は実は非常に局所的な分析法である。このような局所的な結果は必ずしも大域的な結果とは一致しない。ある治療法が局所的に有利であっても、それを大々的に行って時間がたったときにはその治療法が有利でなかったり、人類に不利益を与える例は多い。

たとえば、DDT等の消毒薬は局所的にはノミやシラミなどの害虫といわれるものを駆除することにより人の感染症を減少させた。しかし、それらを使いつづけることは環境破壊を招き、結局は人類に不利益をもたらすことになる。このような、大域的あるいは長期的影響について調べる方法は今までなかった。

しかし、最近、このような多数の因子が互いに相互作用している系(組織)についての新しい研究方法としてカオスや複雑系の概念が生まれてきた。

今回は、情報システム内のデータの信頼性がシステムの目的に依存する事と完全な情報システムが不可能である事を示すために病名データの構造(分布)を調べた。その結果、病名分布はべき分布という簡単な分布で表せることが分かった。そしてこのような分布は医師、患者やその他の病院内の職員、環境などの影響を複雑に受け成り立っている事を示した。個々のデータは周りの環境から複雑な影響を受けるため個々のデータに客観的な信頼性を与える事は難しい。しかし、それらの因子の相互作用によってデータ全体にべき分布という一つの秩序が生まれてきていることを見た。この点は非常に重要であることを再度指摘しておきたい。

すでに述べたようにこのような秩序は、医療にかかわらず物理から経済などの社会現象まで広い範囲にわたってみられている。このような秩序の影に潜む共通のメカニズムを調べるために複雑系という考えが近年起こってきている。

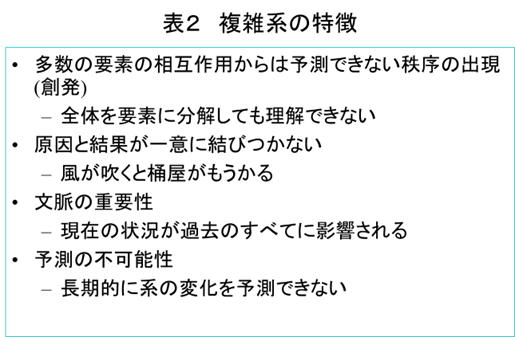

複雑系を正確に定義する事は出来ないが、簡単に述べれば、「多数の要素(エージェント)が互いに相互作用を行っている系(組織、社会、集団)であり、要素間の相互作用からは推測できない系全体としての新しい性質(秩序)が生まれているときその系を複雑系とよぶ」となる。

カオスや複雑系が全体として持っている性質は、系を要素に分解して細かく分析しても説明することができない。このように、カオスや複雑系は系を分解する事によりその性質が失われてしまうため従来のような細かく要素に分解して調べる方法では理解できない。さらに、系ごとにその構成要素が異なっていても共通の秩序が見られることが多いため、構成要素に関係しない共通の研究方法がとられる。

この様な考えが注目されるようになってきた理由は、デカルト、ニュートン以来の科学方法論である要素還元主義によっては説明できない非線型の現象に目を向けねばならなくなったためである。

要素還元主義は、「各現象を出来るだけ単純な部分に分解し、その単純な部分が支配される単純な法則を探し出す。もとの現象はこの単純な部分の法則を足しあわせることによりわかる」という考えである。その典型はニュートン力学である。ニュートン力学においては、すべての現象は粒子の運動に還元される。そして、すべての粒子の現在の状態が完全に分かれば将来に関してもすべて予想できるというものである。

このような考えに対して、全体は要素に分解して解析するだけでは理解できないという意見が昔からあった。ただ、このような意見には、全体を丸ごと考えなさいというお題目はあるが、実際の方法論として実用になる方法が見つけられないので単なる戯言として終わっていた。

デカルトを代表とする、要素還元主義による問題の解決法は、現在の状態を徹底的に分析解明すれば、未来永劫について予想できるであろうという考えである。この考えはその後の偉大な科学の発展を支えた指導原理となった。現在進められているヒトゲノム計画もこのような思想の流れである。人の遺伝子を全て分析的に解明すれば、人の全てが分かるであろうという考えである。

20世紀まで上記の考えが科学の主導的哲学であり、現在においてもこの考えは科学技術の発展の主要な哲学を形成している。しかし、一方で、20世紀にはこの要素還元主義的あるいは分析的世界観に関して重大な疑問を呈するいくつかの考えが生まれた。

第一番目が、ゲーデルによる不完全性定理である。これは、人間の理性(論理)には限界があり、いかなる思考を行おうと解くことが出来ない問題があり得ることを示した。すなわち、世界を分析的に調べ上げた後、それを論理的に構成する場合に、構成が不可能である可能性を示している。

二番目の問題が量子力学における不確定性原理である。これは物をいかに測定しようとも現在の状態を完全には決定出来ないことを示している。すなわち、現在の状態を誤差無く決定することが不可能であることを示している。

三番目の不可能性は、カオス力学によってもたらされた。それまでは、現在の状態が完全に分からなくても、近似値が分かれば、将来の予想は完全ではないにしても充分近い程度には近似できると考えていた。すなち、二番目の不確定性原理があっても、それによる予想のずれはわずかであるという考えである。これに対して、カオス力学は小さな誤差が時間がたつにつれて指数関数的に大きくなり、将来の状態がまったく予想できなくなることを示している。これは「日本で蝶が羽ばたくとその影響でニューヨークで大嵐が起こる可能性がある」という言いまわしで表現される有名なバタフライ効果として知られている。

さらに量子力学とカオス理論は自然科学における観測の問題を提起した。すなわち、対象に対して観測を行うことは、それ自体、対象に影響を与え、対象の性質を変えるという問題である。対象に対する影響がいかに小さくてもカオす理論が示すようにその影響は時間とともに指数関数的に拡大していく。

社会科学ではこのことは当たり前である。有名なものでは、選挙予測がある。選挙予測を発表することによる選挙結果の変化である。このような観測による対象への影響が、自然科学においても問題となってきた。このことは、客観的対象あるいは客観的事実という表現が意味を持たなくなってきたことを意味している。これに関連した問題としては内的観測の問題がある。観測者自体が対象の中にあるという問題である。このため、観測者により対象が変化してしまうことになる。

四番目は、計算の爆発である。これは原理的には1つづつ数え上げれば解くことが出来る問題でも、その計算量が爆発的に大きくなり実際上計算できないことがある(限界合理性)という意味である。例えば、囲碁は先手必勝であるがその必勝法を調べることは最速のコンピュータを使っても天文学的な時間がかかってしまい、実際上解けないことに現れている。この事は、実際の問題を扱ったときしばしば現れる問題である。

これら、四つの不可能性は現代科学の世界に深刻な問題を投げかけている。たとえば、環境問題や、抗生剤の使いすぎによる細菌の逆襲などはこのような類の問題である。これらの問題は、科学技術を使い始める段階で予想することができなかった問題であり、これから先も科学技術を使っていくときにどのような問題が起こってくるかを、前もって予測することが出来ないことを示している。遺伝子治療などの最先端医学に関しても、それらが人類に対して将来どのような影響が出るかを予測することは原理的に不可能であることを示している。ある問題を局所的に予測することは可能であるが、それが全体に影響するほど大きくなった時、全体にどのような大局的な影響があるかを予想はできない。

19世紀などと異なり、現在の科学技術は一度利用されると瞬く間に広がり全世界の人類に対して大きな影響を持つようになってきた。その意味で、以前よりも何倍もその使用に関して慎重でなければならなくなってきている。

このような科学上の流れのなか、ある意味で科学の危機と思われるなかで複雑系の考えが生まれてきた。そのため、複雑系の理論は上記の四つの科学上の問題を継承しており、なかでもカオス理論から生まれた「系の将来を長期的に予想できないという事実」がこの理論の前提としてある。

しかし、予想できないということが系に関して何も言えないということを意味しているわけではない。表2に複雑系の特徴を示してあるが、この中で特に第1番目の「多数の要素の相互作用からは予測できない秩序が出現(創発)してくる」という事実が重要である。個々の要素の変化を予測する事は出来ないが、それでも全体としてある秩序が生まれてくる事を述べている。病名の分布がべき法則に従う事などがこのような秩序である。

医療においても事情は同じである。近代医学は人体を臓器に分解し、さらに細胞に分解し、最近は遺伝子のレベルまで分解する事によって発展してきた。その成果は目覚しいものであった。医療の本質は一人の患者と医療者の関係が基本であり、目の前の患者を治す事(もしくは個々人に対する最適化)が目的であった。医療全体の規模が小さい間は、このような局所的な目的は特別の問題を起こさなかった。しかし、医療規模が大きくなり、さらにそれに費やされる医療費が国の経済社会全体にまで影響するほど大きくなったときに、社会に対して悪影響を起こす可能性が出てきた。

この様な問題に対処するためには要素還元主義を超えるような新しい考え方や方法論が必要となってきている。そのような方法論の1つとして複雑系という考え方があるのである。

筆者は複雑系の概念が医療に今後必要であると考えている。医療情報システムは医療界のデータを蓄積し分析する事が重要な役割である。医療を複雑系としてみるためにも情報システム内のデータの分析は非常に重要である。また情報システムの発展のためにも、医療構造そのものの分析、特に複雑系としてみたときの分析が今後重要になると思われる。

カオス・複雑系における「ゆらぎ」の概念

武者利光によれば「ゆらぎ」とは時々刻々と変化している「もの」の姿と定義している(武者利光 「ゆらぎの世界」)。「ゆらぎ」自体は複雑系の概念ではなく昔から存在した。しかし、従来の物理学においては、「ゆらぎ」は単に測定の誤差を生み出す雑音と考えられ、積極的な意味はないと考えられた。しかし、カオス理論や複雑系の研究が進むにつれ、「ゆらぎ」には組織(系)の安定化や組織(系)の発展にとって重要な役割があると考えられるようになってきた。特に、前項で述べた「べき分布」は、時に「1/fゆらぎ」と呼ばれ複雑系研究における主要なテーマとなっている。

ゆらぎは、変化を生み出すために必要な条件である。そして、ゆらぎには変化を求める刺激が必要であり、また、それを認め、受け入れるだけの条件がなければならない。

このゆらぎには2種類ある。1番目は、予測不可能な「外的なゆらぎ」であり、2番目はわずかな違いが大きく増幅されるという、カオス的なメカニズムによるシステム内部からの「自発的なゆらぎ」である。この二つのゆらぎを考慮しない、あるいは、していないシステムや制度は、仮にゆらぎがゼロのときは完璧な計画だとしても、ゆらぎが発生すると破綻してしまう。

経済や医療そして、社会には本質的に「ゆらぎ」が内在する。自由経済や競争が変動に強いのは、基本的にはシステム全体や制度全体を完全な予測論理で貫いた計画ではなく、一人ひとりの判断に委ねられているからである。もともと完全な予測はどんなに事前のデータや情報を集めても原理的に不可能であるので、できるのは、確率的予測であり、せいぜい期待値を重みとしてある程度くわえることくらいしかできない。

既存のシステムや医療体制では、充分なデータや情報があれば、完全に合理的な判断ができるということを仮定しているが、これは、現実を無視した論理である。前述のように、現実の中で100%の確かさで答えを決定できるようなことがらは存在しないからである。

では、なぜ個人が独自の判断をすると全体としてのシステムがうまく機能するのであろうか? 答えは事前にはわからないのであるから、どんな判断をしても必ず間違う可能性はある。しかし、多数の人が判断すると、様々な考えや意見が生まれ、そのなかには良い結果を生み出すものも含まれていいたり、多数の意見の討論をはじめとする相互作用により、今までとは全く異質な方向がつくられる。その結果の実践を踏まえて、次の戦略や戦術を修正することをくり返すことでよりより良い結果が期待できる。このようなフィードバックがうまく機能することにより適正な結果や予測が可能となるのである。

一方、システム全体や体制全体が強固に計画されている場合には、その計画を途中で変更するのは容易なことではない。これは、結果を向上させるようなフィードバックができず、負の結果が出ても継続せざるを得ないためである。

計画経済やそれにもとづく現在の医療システムのように選択肢が乏しく多様性の低い体制は、運よく正解が続けば、構成員(構成要素、エージェント)がそれぞれ異なる意見を持っている時よりも効率が上がるように見える。しかし、長期的にみれば、ハイリスク・ハイリターンを狙う戦略をとっているのである。

逆に、本質的に多様性をもたせた自由意思とそれにもとづくシステムは、構成員一人ひとりが独自の判断をすることでリスクを分散させたローリスク・ローリターンの戦略となり、システム全体の安定性が高くなるのである。

3.医療や医療情報システムに「ゆらぎ」を取り込む

現在の日本の医療体制は良きにつけ、悪しきにつけ自由経済のなかでの計画経済である。数少ない自由経済の中では,個人が自らの意思と判断に基づいて経済活動を行っているのに対し、医療は基本的には国の中枢で立てた計画にもとづいた活動を行っている。

計画経済をとる多くの共産主義国では、計画経済が破綻し、全面的あるいは部分的に自由経済を導入している。

カオス・複雑系における「ゆらぎ」という視点から考えると、計画経済やそれにもとづく医療がもつ本質的な欠点を見つけることができる。そこでは、計画が不測の「ゆらぎ」を無視して設計されているため、ある程度以上に「ゆらぎ」が大きくなると計画の一部が実行不可能になり、その影響でシステム全体がうまく機能しなくなるためである。

このように考えてみると、自由主義的な経済や医療活動がうまく機能するための条件が見えてくる。これについて,高安秀樹らは,1) 様々な人ができるだけ多様な視点から課題や答えを追求すること、2) その過程と結果が十分に公開されること、3) 結果に応じて、各個人が速やかに戦略を変えたり選択することができる、などである。この条件がそろえば、どのような予測できない変化が発生しても、どんな「ゆらぎ」に対しても柔軟にかつ多様に対応できるであろう、と述べている。

一般にカオスや複雑系に対しては、一見、むだや不合理と思えるような多様性を維持するローリスク・ローリターンが安定した戦略となる。

多様性や個別性が非常に重要になることに関して、遺伝子操作がその例としてあげられる。遺伝病がDNAのレベルで解明され、事前にその遺伝子を操作することで病気を回避できるとすれば、人にとってのみ都合のよい遺伝子を持った人や種が重用され、結果的には、多様性や「ゆらぎ」が切り捨てられる危険な可能性がある。遺伝子操作によって、遺伝病がなくなると、明らかに種全体としての遺伝子の多様性は確実に減少する。それが後でどのような効果を生み出すのかはすぐにはわからない。つまり、「ゆらぎ」や多様性の低い状態を選択するハイリスク・ハイリターンの考えであり、ある程度はうまくいったように見えても、長い目で見ると大きな危険に出会う可能性が高い。局所の最適は必ずしも全体の最適をもたらさない。むしろ,全体の最悪をもたらす可能性が低くない。

病気や障害もある程度は受け入れ、様々な個性や様々な能力を持った人がいて、時とともに一人ひとりは年をとり体力も衰え死を迎えるが、その代わりに若い命が生まれ、自然に世代交代していく。そのような形で社会参加するというようなローリスク・ローリターンの社会の方がはるかに多様性と「ゆらぎ」が大きく、長いめで見れば外乱や内的な不安定性に対して強い戦略的な対応となる。

もとより、どの程度の病気や障害なら受け入れられるかについては個人差もあり、さまざまな議論があるであろう。しかし、ゆらぎの少ない世界やシステムを理想とする事は、大きな危険を背負い込む事であり、突然、巨大な緊急の問題が出現することを覚悟せねばならない。現在の医療や福祉、そして医療情報システムはそのような問題を内包しつつ、かつ直面しているのである(高安秀樹氏との私信)。

生体や医療がカオスや複雑系であると判明しつつある現在、ミクロの情報システムを複雑系として成立させる要因や項目、マクロの医療、福祉を複雑系として成立させている条件を筆者は研究しシミュレーション中である。この点に関しては、稿をあらためて、後日、紹介したいと考えている。

最後に、1年間にわたる連載をお読みいただいた方々に深く感謝申し上げたい。

参考文献

- 吉永良正: 「複雑系」とは何か、講談社、1996

- 井庭 崇、福原義久: 複雑系入門、NTT出版、1998

- 金子邦彦、津田一郎: 複雑系のカオス的シナリオ、朝倉書店、1996

- 金子邦彦、池上高志: 複雑系の進化的シナリオ、朝倉書店、1998

- 武者 利光: ゆらぎの世界(ブルーバックス)、講談社、1980

- 塩沢由典: 複雑系経済学入門、生産性出版、1997

- 高安秀樹、他: 経済・情報・生命の臨界ゆらぎ、ダイヤモンド社、2000

- Bak P: How nature works-the science of self-organized criticality、Springer-Verlag New York, Inc.、1996

Copyright 2025 Yutaka Tachimori