かんごきろく Vo1.11 No9 に掲載

開示・!情報提供のための 看護記録・看護過程を再構築する

~自他分離・ 自他非分離の原則を根本として~

日本福祉大学教授/カオス・複雑系保健・医療・福祉研究所主宰 田原孝

1.開示をプラスの機会と意識を変えよう

診療情報や診療記録の開示が進んでいる。国際的な流れのなかで,開示が促進されることはあっても後退することはない。

しかし現在の日本の開示のあり方を見る時,これを機に医療の透明性や説明責任を保証し,患者や家族の主体的な参加の下に医療や健康を選択する「前向きの開示」が展開されているとは必ずしも言えない。むしろ,医療の外からの圧力によって自らが属する関係の団体や現状の既得権を守りながら,仕方なく開示に応ずる,場当たり的な「後ろ向きの開示」が現実である。

このような状況のなかで,看護記録の形は開示の方向にあるものの,“ケアを担う専門職としてケアの規範の追求に基づく実践の記録”という視点から,“仕方なく患者に見せる記録” “患者の苦情が出ない記録”,という患者の視線を意識した記録へと視点が変わってきている。

その結果,かつては患者の症状とそれによる生活の状態を記載する看護記録と,病理を記載する医師の記録が相補的な医療記録を構成していた。そこでは,記載の乏しい医師の記録より,記載が詳しい看護記録の方が現場の医療や患者の状態をよく反映し研究の資料としても有用であると,医師や法曹界に高く評価されていた。このようなかつての看護の誇りと文化が失われつつある。今では,記載の方法のみが場当たり的に模索され,看護の本質的な構造や機能と情報構造に基づいて看護行為の記載方法を検討するという,本来の基本姿勢が忘れられているのではあるまいか。それが部門によらぬ記録形式の統一や“~と思われる,~のように見えるといったあいまいな表現をしてはならない”,“患者の態度や性格などについて否定的な内容の記述は注意すべきである”などという,臨床でとらえる患者像と記載とが乖離するようなガイドラインを生み出し,現場の当惑や混乱を引き起こしていると言えよう。

「患者満足」とは,患者の言うことにすべて従うことではない。ケアに必要な事柄は診療録に記載し開示に応ずる,そして自らの考えを明確に主張することが専門職としての誠実さであり責任であり,また義務でもある。これこそが患者と真の信頼関係を築き,患者と共につくる医療・看護につながるのである。

このような問題意識から,前向きの開示や情報提供のための看護記録のあり方を、日常の看護そのものに立ち返って展開することが本稿の目的である。

まず、開示を看護にとってプラスの機会として前向きに考えることが大切である。開示をプラスの思考としてとらえるとは、次のⅢつの視点を持つことである。

① 看護婦・士自身にとって成長のチャンスである。

② 自らが実践している看護の証明となる。

③ 看護の専門性と独自性を高めると共にそれを検証するよい機会である。

日常、意識することなくこなしている臨床での看護をこの3点に結びつけ、具体的に見える、評価できる形にする方法が「一連の看護課程の展開」である。看護の質向上を図るには、一連の看護課程の展開が必須だと実証されていることは重要である。つまり、前向きの開示に必要なのは一連の看護過程を展開した看護記録であり基本は看護過程である。

新たな視点からこのことを考えてみよう。

2.なぜ一連の看護過程が展開できないのだろうか?

講習や頭で理解していても,日々の臨床で看護過程はなかなか展開できない,手がかかる,面倒だという声をいまだに多く耳にする。しかし,よい臨床の指導者と看護過程を展開するポイントを心得ておけば,看護過程の展開は救急から急性期,慢性期,終末期に至る広い範囲で容易に使いこなすことができ,とても有用である。そのポイントを整理してみよう。

1)一連の看護過程が展開できない理由

(1)一連の看護過程

まず,看護過程を展開すことはPOS (Problem Oriented System) やPONR (Problem Oriented Nursing Record)を実行すること,つまり“看護過程の展開=POS, PONRの展開”と誤解している人がたくさんいるという点である。

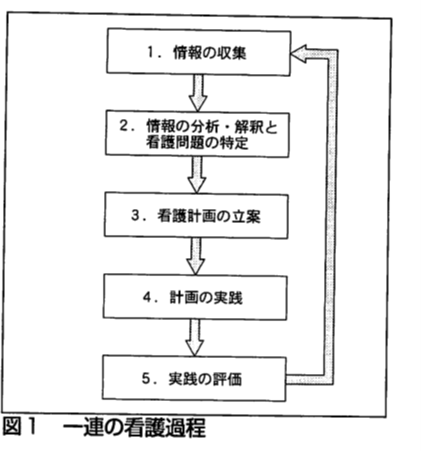

一連の看護過程は,図1に示したように「惰報の収集→情報の分析・解釈と看護問題の特定(看護診断)→看護計画の立案→実践→評価」という一連のプロセスでありシステムであるので,これを表現する形式は多数あり,POSやPONRはそのひとつである。今後も,一連の看護過程を表現する新しい形式が次々と生まれてくるだろうが,看護過程の骨格は変わることはない。ここで,看護過程は時間経過と共に質的な変化を起こすシステムであるということを念頭に置いておきたい。

システムとは,さまざまな要素から構成され,それらがひとつの目的に向かって機能する全体である。看護過程がシステムであるという時,2つの意味合いがある。1つは,一連の看護過程そのものがシステムであるという意味である。もう1つは,一連の看護過程が臨床でうまく展開されるためには,それを保証し支援するシステムが必要である。この保証・支援システムと看護過程が一体化された運用システムの中に,看護過程をシステムとして位置づけ直すという意味である。

(2)看護過程そのものがシステム

看護過程そのものがシステムであるというのは情報の収集,情報の分析・解釈と看護問題の特定,看護計画の立案、実践、評価などの項目と内容がバラバラではなく,ひとつの全体として構成されているということである。

したがって,ひとつひとつの項目の内容を理解して次の項目にとりかかる, Sや’Oは何か,どう書いたらよいのか,評価の細目は何かなど,細かな部分の理解や実践ではなく,ひとつの全体だから,まず情報の収集から評価までを粗くても最後まで実践してみることが非常に大切である。この実践があって初めて看護過程の全体像が見えてくるし,看護過程全体が実践できることにつながっていく。これを“一連の(看護過程の)展開”と呼ぶのである。部分はある一面を示すだけであるからそれで全体を判断してはならない。まず,看護過程を一通り展開してみることがポイントである。

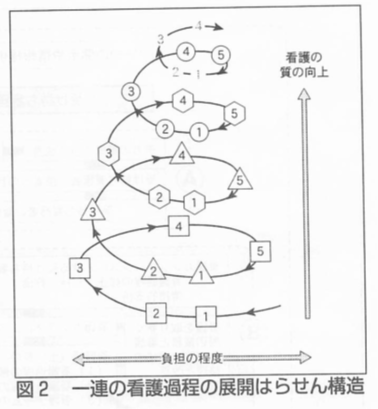

これを図2に一連の看護過程の展開をらせん構造として示した。当初は粗くても,1~5の一連の看護過程を一通り展開しそれを継続していくと看護者自身のケアに対する姿勢や援助の内容が変わり,それに伴って看護の質が上がっていく。同時に記載に要する時間や自覚的な負担感が減り自分自身の消耗感が解消され,自信と誇りが生まれてくるのである。

(3)運用過程でのシステムとしての看護過程

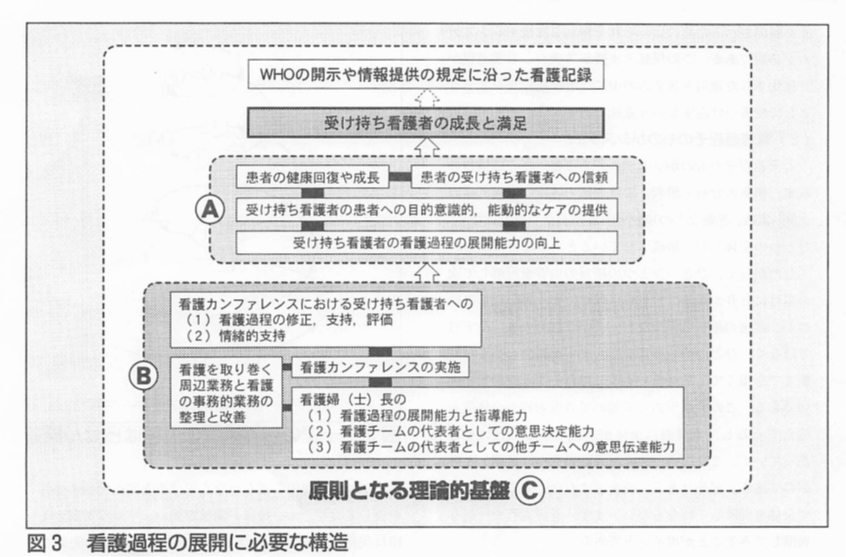

次に,看護過程が臨床で有効に機能するための仕組みを図3に示した。この構造は看護情報システムに長年蓄積されたデータとアンケート調査に基づいて詳細な統計解析を行い,その結果をまとめたものである。

図3は大きくA、B、Cの3つのブロックから成り、そのブロックの中はいくつかの構成要素で成り立っている。ブロック内の要素をつなぐ線は要素間の関係の強さを表しており,太い線ほど関係が強い。ブロック間の矢印は矢印の元のブロックが基礎となって矢印の先のブロックの機能を生み出すことを意味している。

ブロックAは看護者自身が看護過程を展開することによって生まれる自分自身の看護の質向上の構造であり,ブロックBは看護過程の展開を保証し支援するための構造である。図3のようにブロックA、Bは複数の要因が階層性を持って内部構造をつくる。

ブロックBが示すように,これは看護過程の展開に限ったことではないが,看護の効率化と質向上の基礎を成すのは,看護を取り巻く周辺業務や事務的業務の整理と改善である。これによる業務の専門化と生み出された時間的余裕によって,看護婦(士)長の意思決定能力,他チームへの伝達能力,看護過程の展開能力・指導能力が養われ,また看護カンファレンスの実施が可能になる。図3から看護カンファレンスは,業務の整理と改善および看護婦(士)長のリーダーシップの強化と看護過程の展開能力・指導能力の向上があって初めて有効に機能することがわかる。そして,看護カンファレンスは受け持ち看護者の一連の看護過程の修正,支持,評価のみならず,それに加えて受け持ち看護者の情緒的な支持,ひいては情動の安定を生み出す大きな要因となるのである。

このブロックBの構造と機能の上に,ブロックAが形成される。ブロックBを基盤として受け持ち看護者の看護過程展開能力が育成され,これによって今まで業務の処理として意識せずに行っていた看護が,目的を持った意識的で能動的な看護として提供されるようになる。この結果,患者と受け持ち看護者との信頼関係の成立,患者の健康回復や人間的な成長などの効果が一体として生み出される。これが受け持ち看護者の自己成長と自己実現の自覚的・他覚的な満足感となり,看護過程を展開する継続的な力と看護の質向上の直接的な原動力となるのである。

すなわち,看護過程の展開とそれに基づく看護の質向上の直接的な原動力は,受け持ち看護者個人の満足感と成長の自覚である。看護者個人の能力を引き出し保証するのがシステムであり,これを実証的に示したのがブロックA,ブロックBの構造と言える。したがって,これに結びつかない,いかなる看護記録のシステム化も開示の工夫も徒労に終わることになる。

ブロックCはブロックAとBを包含し,これらの理論的基盤となるもので,3で詳しく述べる。

2)問題はどこに集中するのか

前述の看護過程をシステムと考える視点から,看護過程を展開する際の問題点やなぜうまく展開できないかという原因が見えてくる。

ブロックAからは看護者個人の能力と努力の問題が,ブロックBからは看護者全体の看護過程展開能力の育成と展開のあり方をシステムとして保証し支える問題,そしてその結果を活用する際の問題,これらは看護部や看護のリーダーに属する問題である。このように看護過程の展開に関する問題は質の異なる2つの問題に分けて考えることができる。

この両者に共通する問題がアセスメントに関することである。アセスメントを考える時,念頭に置いておくべきいくつかの事柄がある。

1つは, 「Fact」と呼ばれる事実と「Evidence」と呼ばれる事実,それとアセスメントとの関係,2つめはアセスメントには層構造があること,3つめはアセスメントと診断の違いなどである。これらのことは大変重要であるにもかかわらず,明確な説明がなされていないため現場の混乱を招いている。アセスメントに関するこれらの検討は,次項の3を踏まえて述べる。

3.看護過程を論じる前に

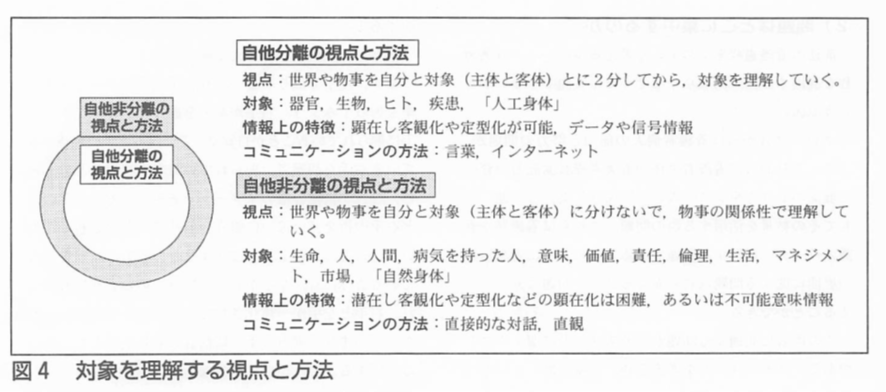

看護過程を改めて論じ再構築する前に,看護の根本原則の明確化,事実や情報のとらえ方,開示の基本原則などに立ち返り,基本的なものの考え方を整理しておきたい。この時中心となる概念が自他分離・自他非分離の原則であり,図3のブロックCに対応する。

1)自他分離・自他非分離の原則

近代文明の基本となっているものの考え方は,まず,自分(自己)と自分以外(非自己)とに世界を分ける。そして自己(主体)が自分を中心にして自己以外のもの(客体)を見て,その意味を解釈するという考え方や方法である。

例として次のことを考えてみよう。

まず,左手で握り拳をつくり右手の手のひらで左手の拳を握ってみよう。右手が左手を握っている,左手は右手に握られていることが自覚できるであろう。この時握っている右手を観察者,握られている左手を対象と考えると,これが自他分離のイメージである。一方,左手の指と右手の指を互い達いに組み合わせて,左手と右手を力いっぱい握ってみよう。こうすると,右手が左手を握っているようにも,左手が右手を握っているようにも思われ,右手と左手が一体化されているためこの区別がつかない。つまり,両方の手が観察者にも対象にもなっているのである。これが自他非分離のイメージである。

自他分離的に人間を理解するとは,人間を“客観的に理解する”ことである。“人間を客観的に理解する”とは,理解される人間の状態が理解する方の人間の意識や心の状態によって変わらない“客観的な方法”によって理解することである。ところが,見られる側の意識や心の状態は,見る側の意識や心の状態と相互作用し影響し合って互いに変化する。つまり,自他非分離的な状態での理解となるのである。

したがって,“人間を客観的に理解する”ためには,見る側と見られる側の意識や心が相互作用したり互いに影響を及ぼした状態であったりしてはならないことになる。つまり,もともとの自他非分離の状態を,自他分離の状態に置き換えて理解することになる。自他分離の視点で人間を見ることができるのは,生物学的なヒト,あるいは細胞,器官やその集合としてのヒト,自動機械的な機能で行動の理解と予測ができるヒトの側面である。

人間は,それぞれが生活する場所で意味や価値や歴史をつくりながら同時にそれらのなかに自分を位置づけて生きている存在である。したがって,このような人間を個別の生きている存在として見ようとすると,見る側と見られる側とが同じ場所で生活や体験を共有する,あるいはそれを積極的に行おうとする態度が必要である。そこでは互いの内的世界や価値観,意識や精神,つまり,心を触れ合わせることによって相互に影響し合い相手の有り様が伝わり,自他非分離の状態が生まれるのである。

図4に自他分離と自他非分離の原則をまとめた。ここで注意してほしいのは,自他分離の原則と自他非分離の原則は対立するものではないということである。世界や物事,人間への理解は自他非分離が原則であり,特別な場合に自他分離の原則が適用できる。 それは,主体と客体,見る側と見られる側との相互作用や相互関係が非常に希薄で無視できるほど小さい場合には,近似的に両者を分離して理解することができるのである。この例は,自他分離の方法に基づく従来の自然科学のごく限られた分野のみである。

2)自他分離・自他非分離の原則を医療,看護,福祉に適用する

この自他分離・自他非分離の原則を医療や看護,福祉の世界に適用して考えてみよう。

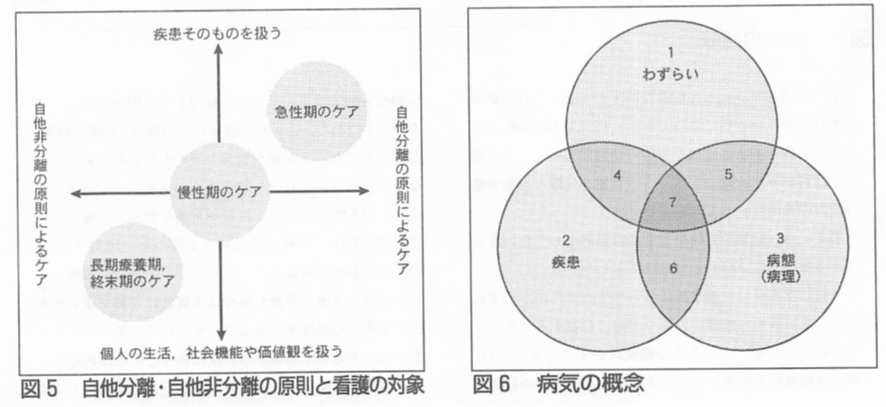

(1)急性期

急性期の患者の状態は,一般に1人の患者が1つの疾患と病態を持ち,可逆的で一過性である。慢性化がなければ疾患も生活上の支障も一過性で可逆的なものであり,ライフサイクルへの影響も大きくない。元の生活へ戻れる可能性が高いことから“リターン(Return)”のイメージが生まれる。

したがって,急性期は生物学的なヒトや臓器に基盤を置き,その機能の回復を目標とする。これは主体としての医療,特に医師が中心となって,客体としての“疾患そのもの”を客観的に看て治療することになり,自他分離の原則に基づくケアとなる。この時看護も自他非分離より自他分離の原則による疾患そのものを扱うことに重点が置かれる。

(2)慢性期・長期療養期・終末期

慢性期さらに長期療養期や終末期では,1人の患者が非可逆的な多数の疾患や障害を持ちそれが持続しており,機能が回復することはまずない。疾患に加え生活上の不利や困難も非可逆的で持続する。これは慢性期から長期の療養や終末期にかけて,より顕著となる。このため,生活や社会的機能や人生の価値観の変更を迫られ,生活の仕方や生きていく意味を根底から問い直し,つくり直す,統合し直すということが必要になる。

したがって,急性期の“リターン”のイメージに対し,慢性期,特に長期療養期,終末期に向かうにつれ“リセット(Reset) ”のイメージが強くなる。

このように,慢性期から長期療養期,さらに終末期と進に連れ,生物学的な“疾患そのもの”を看る視点から,‘‘病む人”を看る‘‘病気や障害を持った人が人生を生きる,生活を営む”ことを看ることへと主たる視点が変化する。それに伴いケアの目標も,疾患の克服やADLの自立から,コミュニケーションの確保や意思決定の支援へと変わってくる。

このような状況での看護や福祉の患者,家族へのかかわり方は,自分の生活や価値観を相手のそれに照らし合わせ,影響を与えまた影響されながら,相手の立場に身を置きながらも,自分の内的視点に比重を置いて相手の意識や心の働きをみるという,自他非分離の原則に基づくものである。

自他非分離の関係が成立した時は,“言葉を超えて響く,伝える,伝わった” “相手の(言う)ことが胸にストンと落ちて納得ができた”などが体感される,実感される,体得される,直観されるという身体レベルの反応が生ずる。

(3) 看護の対象

以上述べたことを,自他分離・自他非分離の原則と看護の対象として図5に示した。

3)病気の多重な意味

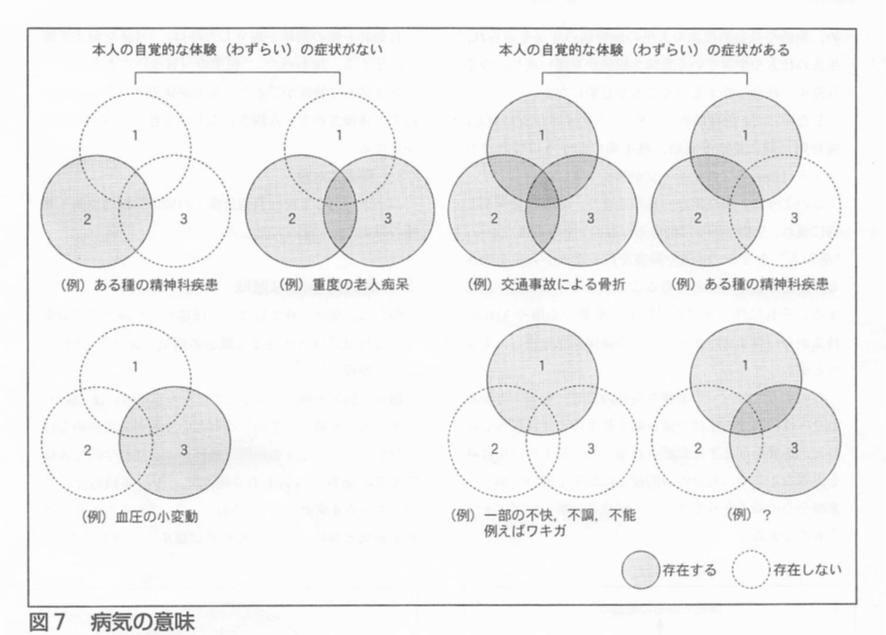

病気の意味は一様ではない。後述する看護過程が対象とする病気にはさまざまな概念の病気が混在するので,ここで整理しておこう。

図6に病気の概念を図示した。1のわずらいは”痛い”とか“何だか調子が悪い”などという患者の主観的な体感や思いである。3の病態(病理)は自然科学的な客観性を基に診断や病気を看る視点である。客観的な統計データから正常と異常を区別し,データからのずれを異常や病気と判断する。2の疾患は臨床上の視点である。患者の主観的な訴えと客観的な臨床データ,それに経験に裏打ちされた直感によって診断し病気を看,治療を行う。1を扱う方法は自他非分離の原則によって,3を扱うのは自他分離の原則から,2は自他非分離と自他分離の両方の原則によって対応する。

図7には,病気の意味を患者の自覚的なわずらい症状がある場合とない場合とに分けて示した。

一般には病気は交通事故による骨折のように,わずらい・疾患・病態(病理)の3つが共に存在するとイメージされているが,このような病気は必ずしも多くない。例えば精神疾患の多くは,いまだ器官レベルでの自然科学的な客観的事実に基づいた病理上の原因が判明していない。すなわち,必ずしも図6の3の部分、病態(病理)が明らかになって医療や看護や援助が行われるわけではないのである。これは,科学技術の進展によって解決する性質のものではない。医療や看護や福祉は永遠に未完成である以上,不確実性は避けようのない現実であり,いつまでも必ず残る。

問題は,医療や看護や福祉は本質的に未熟で未完成が宿命である知識体系であることを忘れていること,にもかかわらず確実であるかのように扱うところにある。

開示やインフォームドコンセントが大切な理由もここにある。そしてこの問題は,身体の見方についての違いにつながり,ひいては医療や看護や福祉のあり方につながっていっていると考える。

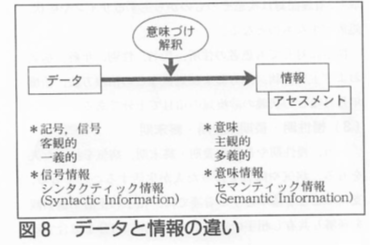

4)情報とデータの違い

物事を理解するには,それについての知識や経験,意図的な判断が必要となる。データは信号であり記号であるので,誰が見ても同じように見て取れる客観性を持ち,一義的なものである。しかし情報は受け手の個別の知識や経験に基づく解釈が入るので,主観的なものでありいろいろな意味に取れる多義的なものである。そのため情報の価値も変化する。アセスメントはこの情報に属する。

データと情報は異なるという視点は非常に重要であり,看護過程理解の根幹のひとつをなす。

以上のことを図8にまとめた。また,「似顔絵」をつくることを例に,看護記録と情報・データの違い.使い分けについて,資料1で解説した。

| 資料1 犯人の似顔絵を描くことから |

| 1.看護記録はデータや情報から「似顔絵」をつくること・イメージや雰囲気を膨らませる→可能性のシナリオを作る・雰囲気ストーリー性,個人が特徴 2.医師の記録はデータや情報から「写真」をつくること ・事実から人を特定する。事実から病理,病態を特定する ・客観性,統計性が特徴 (1)似顔絵を描く時のコツ ①似顔絵を描きながら.聞き取り相手とまったく関係のない話をする→相手をリラックスさせるため ②相手に何度も同じ質問をする →相手の記憶の確かさを調べる 同じ答え→内容を確信する 違う答え→慎重な態度へ変える ③1人ずつ聞きつつ1人ずつ描く→複数の聞き取りによる相手間の関係を希薄にする影響をなくすため (2)注意すること ①自分の感覚や感性を少し抑えて描くとより実体へ近づけることができる ②人物のイメージを膨らませるこれには雰囲気や人格をまずとらえて全体像を描くこの後,目などの具体的な部分を描く ③すべて情報で描く コンピュータよりコンピュータよりコンピュータより人間が描いた絵の方が役に立つ |

5)自他分離・自他非分離の原則におけるデータ,情報の関係と開示

(1)データや情報と自他分離・自他非分離の考え方

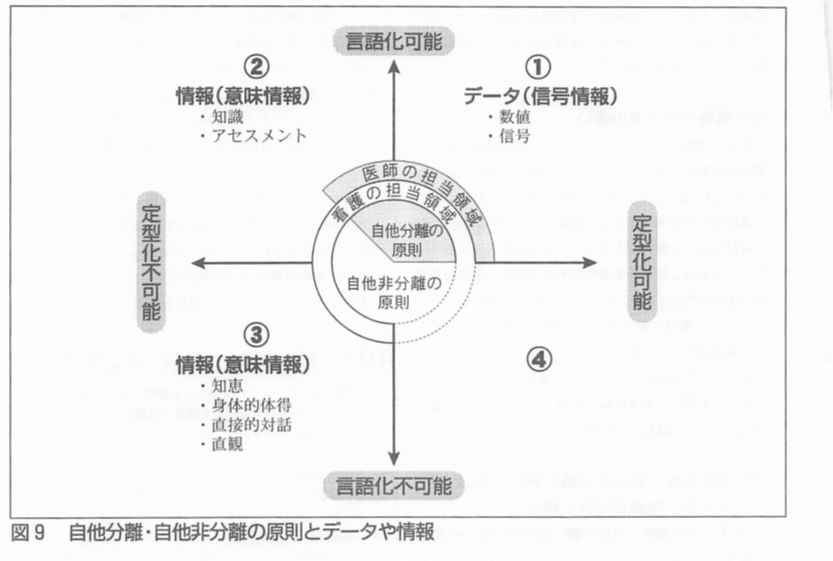

看護過程の展開を看護記録として記載するために,情報の面から考えてみよう。

この際,図9のように,データや情報を言葉で表すことができる言語化可能と,言葉で表せない言語化不可能のコーナーに分ける。さらに,記述,記載内容や形式を統一し,標準化することができる,つまり定型化可能のコーナーと,それが困難かあるいは本質的にできない,つまり定型化不可能のコーナーに分けて考えるとわかりやすい。

①のコーナーは,言語化も定型化も可能なコーナーであるから,データや信号情報が位置する。②のコーナーは,言語化は可能だが定型化が困難なコーナーであり,情報や意味情報の中で知識やアセスメントや言葉が位置する。③のコーナーは言語化も定型化も不可能なコーナーであり,情報や意味情報の一部が位置する。例えば,心の働きを身体の動きを通じて表現するような直接的な対話やコミュニケーション,直観などである。

(2)急性期

急性期の診療は,主として相手を対象化し,生物学的なヒトや臓器,人工の身体に視点を置き,疾患そのものを対象にする。

治療や看護のプロセスにおいては,診断・検査・処置・処方などは主として言語化できかつ定型化される客観的であるので,標準化しても差し支えない。したがって,診療には自他分離の原則が適用でき,扱う情報はデータや信号情報である。医師が中心的な役割を果たし看護は補助的な役割を担う。救急, ICU,手術室がその例である。図9の①のコーナーと②のコーナーの一部を成し,看護記録は疾患そのものから生ずるサインや症状,処置が主なものとなる。

開示に対しても患者の住所,氏名,性別,年齢,病名および主要症状,処方および処置などの治療方法,治療年月日などの狭義の診療録の項目で十分である。

(3)慢性期.長期療養期.終末期

一方,慢性期や長期療養期・終末期,病気を持った人を看る,病気や障害を持った人が生活することを看る,支えることを基本とする看護では,相手の生活や価値観を理解し共有し相手の立場や内的世界に自分を融合することであるから,自他非分離が原則である。

これには,疾患そのものを看る自他分離の方法から由来する信号情報に加えて,経験と実践によってしか体得・会得できない知識や知恵や直観がその専門性として求められる。知識やアセスメントや知恵は言語化が難しく,定型化が困難な領域,つまり自他非分離の領域に属するものである。これは看護に特有のものであり,図9の②と③のコーナーに位置する。

したがって,慢性期や長期療養期・終末期の看護記録は,看護の原点に立ち戻ると疾患だけでなく生活や価値観や本人の意思決定のあり方をみながら,相手と響き合い,ある部分融合した自他非分離の原則に基づく記録,自他非分離を前提とした記録となる。

(4)看護記録の開示に際して

そうすると医師の記録に比べ,看護記録に記載されるべき診療内容には看護者と患者の融合した治療関係が含まれるので,看護記録を開示する時に神経質になることは理解できる。

しかし,このことが“患者の態度や性格についての否定的な内容を書かない”“印象やあいまいな表現は避ける” “医学的判断に属する問題は避ける”などのガイドラインを出すといった考えの根拠にはならない。むしろ,デリケートな看護記録だからこそ,看護の原点に戻って理論的基盤と理念を明確にすることである。たとえ患者が不満を示したとしても,患者の自己決定を支援する視点から治療や看護に必要な情報を看護の理念と基盤から創り出し,専門職としての誇りを持って開示しなければならない。このような志こそが,患者と共にある医療や看護を創り出すと共に,ほかの医療従事者との真の協調を生み出し現実の関係を変えていく。 その際の開示の基準は, WHOヨーロッパ会議(1994年)で採択された「患者の権利促進宣言」の中で示されている内容を一般原則とすべきである。

6)アセスメント,診断,事実(FactとEvidence )の関係

1-2)で一連の看護過程を展開する時,看護者個人の問題とそれを組織的に支える際の問題に共通する重要な問題がアセスメントに関することであると述べた。今まで述べてきた知識を基に,アセスメントについて考えたい。

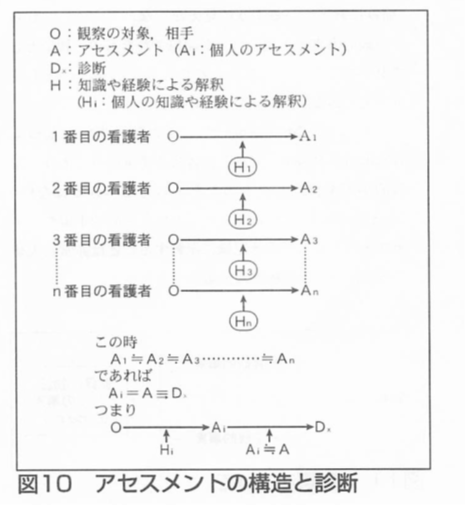

図10に,アセスメントと診断の構造を示した。あるひとつの観察する対象Oを,複数n人の看護者が観察したとする。1番目からn番目の看護者がそれぞれの知識や経験に基づいて対象を解釈し意味づけする。個人の知識や経験は異なるから対象を解釈する解釈系Hiも異なる。したがって,ひとつの対象Oを見ても,複数の異なる解釈系Hiから生まれる情報(意味情報)は異なる。これをAI, A2・・・Anとして表す。このAiがアセスメントである。つまり,アセスメントは意味情報であり,したがって対象が一義的であっても意味情報は解釈・意味づけされたものであるから一般に多義的になる。

つまり,データと情報,信号情報と意味情報との関係と同じである。したがって,アセスメントが看護者によって異なるのは当然のことであるし,自他非分離の原則に基づいて必要な治療や看護を行う時には,相手の印象や性格,看護者の主観などをアセスメントとして記載しても構わないのである。

ひとつの対象Oを複数の看護者が解釈したアセスメントが常にほぼ全員同じものになる場合,すなわちA1≒A2≒…An (≒はほぼ等しいことを表す)であれば,これらのアセスメントAiは普遍的で妥当性を持った一般的な概念Aであると考える。この概念Aを体系化したものが診断Dxである。

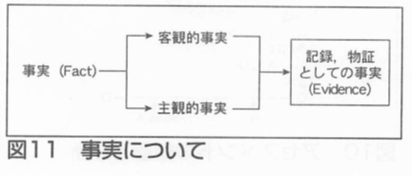

ここで, Factとしての事実とEvidenceとしての事実について触れておきたい。法曹界では, Factとしての事実は客観的事実と主観的事実に分かれると説明する。前者の例は“左前腕から静脈注射した”,後者の例は”痛みに耐えているように見えた”などである。これらの客観的事実と主観的事実が記録されたもの,物証として具体的な形として整えられたものがEvidenceとしての事実である。

このことを図11に示した。この際,事実に基づく(Evidence Based)記録とは客観的事実のみであり,主観的事実を排除したものだととらえるべきではない。”~と思われる” “~と見えた”という主観的事実を,アセスメントとして看護記録に記載することは非常に大切であり,むしろ積極的に記載すべきである。

7)看護行為の特徴

一連の看護過程を展開する時,看護行為の特徴を念頭に置いておくと,看護者が看護することを通して相手と自他非分離的にかかわり合いながら,お互いの自己を共に創り合うよい手だてとなる。

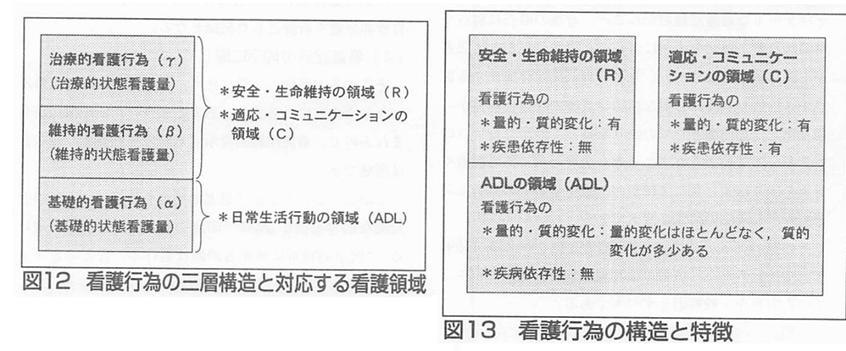

図12に看護行為の三層構造を,図13には看護行為の特徴を示した。これらの知見は看護情報システムのデータベースに蓄積されたデータと一連の看護過程を展開した2,000症例以上の看護記録の分析から得られたものである。

図12のように看護行為は,基礎的看護行為(α),維持的看護行為(β),治療的看護行為(γ)の三層からなり,それぞれの看護量は,看護過程から計測できる(基礎的状態看護量,維持的状態看護量,治療的状態看護量)。基礎的看護行為とは日常の看護行為の基礎となる行為であり,維持的看護行為とは症状の増悪なく安定した状態を継続して維持するための看護行為,治療的看護行為とは症状力軽快する,安定するために必要な看護行為である。

そして,基礎的看護行為はADLが,維持的看護行為と治療的看護行為には安全・生命維持の領域(R)の看護行為と,適応・コミュニケーションの領域(C)の看護行為が対応することがわかっている。

図13には看護行為の特徴を示した。基礎的看護行為であるADLの上に安全・生命維持の看護領域(R)と適応・コミュニケーションの看護領域(C)が成立する。この3つの領域の看護行為の特徴は,病気の回復に伴って看護行為に量的・質的な変化が生ずるか否か,各領域の看護行為が疾患で変化するか否か,の2つで表すことができる。

病気の回復に伴い, ADLに関する看護行為は量的・質的変化は顕著でなく疾患によらない。基礎的看護行為と呼ぶ由縁である。

安全・生命維持の領域(R)の看護行為では回復に伴って,量的・質的変化は生ずるが,疾患によって変化しない。適応・コミュニケーションの領域(C)の看護行為については,回復に伴い量的・質的変化を生じ,かつ,疾患によってそれが変化する。 このことから救急, ICU,手術室などの自他分離の原則が適用できる看護領域では,基礎的看護行為と治療的看護行為,そのなかでもADLと安全・生命維持の領域(R)に力を注ぎ,慢性・長期療養期や終末期の自他非分離に比重を置く看護領域では基礎的看護行為と維持的看謹行為,そのなかでも安全・生命維持の領域(R)に加えてADLと適応・コミュニケーションの領域(C)に特に力を注ぐことが大切であることがわかる(表1を参照)。

4.看護過程を再構築する。

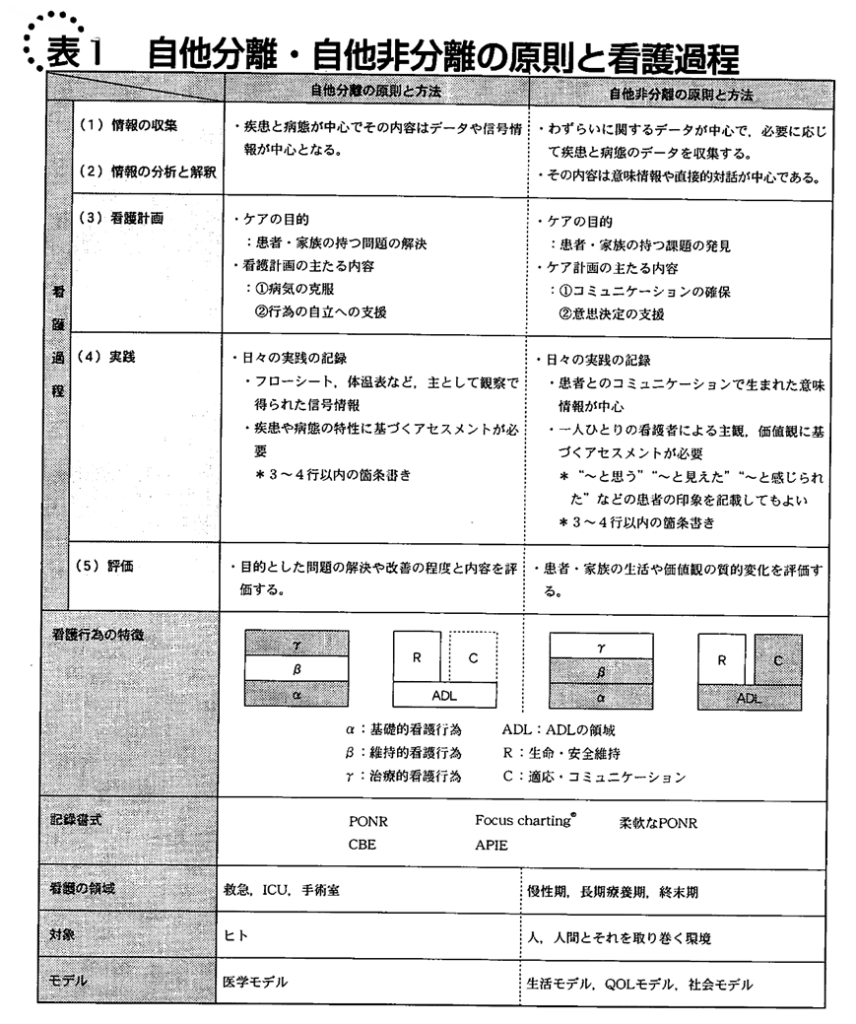

以上述べてきたことを踏まえて,看護過程を考え直してみよう。表1に,自他分離と自他非分離の原則に基づいた一連の看護過程展開のポイントと比較を示す。

その骨格は次のようになる。

① 看護の基本は自他非分離が原則であるが,実務上は救急, ICU,手術室などの急性期対応では自他分離が重点に,慢性・長期療養期や終末期では,自他非分離が重点となる。

② 一連の看護過程を展開する記録書式は統一する必要はない。扱う看護領域や自他分離・自他非分離の方法に基づいて書式や記載様式を変えてもよい。また,同一の記録書式(例えばPONR)でも,扱う看護領域によって記載方法を変えても構わない。ちなみに筆者は「柔軟なPONR」「柔軟なPOS」という発想をし,活用している。

③ 自他分離・自他非分離の各視点からの情報収集,情報の分析と解釈,看護計画,実践,評価の内容はそれぞれ異なる。

④ 慢性期に近づくほど,個人の疾患以上に個人を取り巻く状況(家族の機能,社会参加)や個人の生活能力と価値観(ADL,自分の人生に対する見方,コミュニケーションのあり方)に重点が移り,自他非分離の原則が中心になる。そのため,看護問題もより複合化する。この時,急性期の看護問題と対応方法は「1:1」に近いため対処しやすいが,慢性期や終末期に近づくほど,看護問題と対応は「多:多」となるため,看護問題や看護計画は小さな枠ではなく大きな枠で挙げておく方が対応しやすい。無理をして「1:1」対応の計画を作らないことが賢明である。

⑤ 看護計画,評価に関して急性期と慢性・長期療養期,終末期では異なった内容を持つ。看護計画の目的は,前者は問題解決であり,後者は問題解決できる点は少なくそれよりも課題の発見とそれに対処するあり方やものの考え方の支援である。看護計画の内容の中心も,前者は病気の克服や患者のADL行為の自立への支援であり,後者はコミュニケーションの確保とそれによる患者の意思決定の支援である。したがって,評価の視点は,前者は目的とした問題の解決や改善の程度と内容の評価にあり,後者は患者や家族の生活や価値観の質的変化の評価が重要である。

⑥ 日々の看護記録とアセスメントについては,急性期では信号情報を主体とした記載であり,アセスメントは疾患の特性に基づいた内容とする。慢性・長期療養期,終末期では,信号情報に加え意味情報が重要である。アセスメントは看護者の主観や価値観に基づくものも記載してよい。”~と思う” “~と見えた” “~と感じられた”という患者の印象は,看護の視点からも看護者を法的に防衛する視点からも,むしろ積極的に記載することを勧める。急性期~終末期のいずれにおいても,アセスメントは3~4行以内の箇条書きで記載することが簡便で効率的である。

⑦ ⑥のように,時系列で記載したアセスメントとその変化は看護目標の変化と実践の結果をよく反映する。そしてこれらのデータと情報の変化は,看護者の成長の証明であり,看護そのものの証明でもある。

おわりに

開示や情報提供のための看護記録,看護過程の展開が現場で混乱しているのは,それらに関する方法の問題にあるのではなく,基本的なものの考え方,理論の欠如によるものと考え,自他分離・自他非分離の原則と情報の本質および実践データに基づいて論を展開した。

これらの試みは,国立病院岡山医療センター,西崎良知院長の協力の下で,同センターの看護部で検討されていることをつけ加えておきたい。

引用・参考文献

1)清水博編:場と共創, NTT出版, 2000.

2)日本看護協会編:看護記録の開示に関するガイドライン,日本看護協会出版会,2000.

3)患者の権利法をつくる会:ヨーロッパにおける患者の権利の促進に関する宣言,明石書店,1995.

4)田原孝,日月裕:実践から病院情報システムの功罪とそのあり方を考える,病院, Vol.59, No.1, 2 ,3, 6, 7, 8, 2000, Vol.60, No.2, 3, 2001.

5)山崎不二子他:状態量と看護量の計測にもとづく看護行為の構造とその一般化,国立肥前療養所における看護情報システムの構築と運用一第4報,第15回医療情報学連合大会,1995.

6)田中由美子他:看護情報システムの運用の実態とユーザーの意識一国立肥前療養所における看護情報システムの構築と運用,第5報,第16回医療情報学連合大会,1996.

7)山崎不二子他:看護情報システム活用におけるユーザーの意識構造とその背景にあるもの一国立肥前療養所における看護情報システムの構築と運用,第6報,第16回医療情報学連合大会, 1996.

8)田中由美子他:臨床看護データにもとづく看護過程の計量的解析一国立肥前療養所における看護情報システムの構築と運用,第7報,第17回医療情報学連合大会,1997.

9)山崎不二子他:臨床看護データの計量的解析から得られた看護行為の特徴的構造一国立肥前療養所における看護情報システムの術築と運用,第8報第17回医療情報学連合大会, 1997.

医師が知りたい看護情報

~急性期・慢性期の比較~

阪和第二泉北病院医療情報管理室室長/麻酔科部長 曰月裕

はじめに

筆者はもともと麻酔科医であり,大学卒業後は大学病院や地域の基幹病院など,典型的な急性期病院の手術室あるいはICUで勤務すると共に,病院情報システムの構築と運用に携わってきた。その後,今年からいわゆる老人病院に勤務し,臨床と病院情報システムの立ち上げにかかわっている。この2つのタイプの病院を経験して,2つのタイプの病院間には環境,患者層,医師の役割,看護婦・士の役割に大きな違いがあることを痛感しているところである。

1つは,医師,看護婦・士の役割が病院の種類によって大きく異なることである。老人医療においては,医師の役割は明らかに縮小している。老人病院に入院する患者は多くの病気を持っている。それらのほとんどは,老人性痴呆,脳梗塞後後遺症,パーキンソン病など慢性病,あるいは広井が述べている老人退行性疾患のたぐいである1),2)。患者はこれらの病気を持って入院してくるが,入院の主要な目的はこれらの病気を治療あるいは改善することではない。これらの病気によって起こった障害に対して何らかのケア,あるいはリハビリテーションを行いながら日々の生活を送っていくことが入院の主要な目的である。このような目的の患者に対して医師の積極的な役割は少ない。

老人病院においては,急性期病院のように「まず病気がありそれを治療したら退院していく」というパターンは少ない。入院患者はそれぞれの障害の程度に合わせたケアを受けながら生活を行う,そのような生活の途中で何度か病気にかかるというパターンが主である。

すなわち,まず介護やケアが存在し,補助的に治療という医師の医療行為が加わってくると考えた方がよいであろう。これは,急性期病院における「まず治療があり,その治療過程をスムーズに進ませるための補助として生活のケアがある」という考えとまったく逆の形になっている。

このような老人病院などの慢性期の施設においては,ケアの主体は明らかに看護もしくは介護職に移行している。まず生活という視点から患者を眺め,その中の一部に病気というものが存在するという把握が必要である。この点を記録という側面から眺めてみよう。

1.診療録による患者把握

筆者は麻酔科医であるため,基本的には主治医になることはない。その代わり各科からの麻酔依頼や疼痛コントロールの依頼に従って患者の診察を行う。その際,診療録を読むことにより患者の全体像を把握することから開始する。急性期病院においては,診療録を読むことによりほぼ患者の概要を把握することができる。診療録の中でも,医師の記録によって,入院の目的,主要な治療法などの患者診察に必要な大まかな枠組みは知ることができる。

これに対して老人病院では,医師の記録を読むだけでは患者の主要な問題点,患者の主要な治療あるいはケアの内容,患者の生活レベルなどを把握することは難しい。医師の記録は確かに現在の病気については書かれているのだが,非常に分断的でまとまりがない印象を受ける。これは,医師の記録方法が悪いというより(もちろんその側面もないとは言えないが),医師の基本的視点と患者の主要な問題点との間のずれによるものと思われる。

2.医師の記録の特徴 ~医学モデルからの医師記録~

なぜ急性期病院の診療録では患者の把握がやさしく,老人病院では把握が難しいかについてもう少し考えてみよう。

近代の自然科学の基本的な考え方は,いわゆる要素への還元主義的見方である。ある現象に対して常に固体のレベル,器官,細胞,細胞内器官,遺伝子といったレベルに順々に遡って説明を求める考えである3)。医師による診療過程もこのような還元主義的科学の考えに基づいて行われている。

診療過程を模式的に表すなら,症状→検査→診断→治療選択→治療→治療結果という1方向性の過程と考えられる。ある病的状態はある原因によって起こっている1つの状態である。診断とはこの状態の原因を調べることである。治療とはこの病的状態に働きかけ,その原因を除いた新たな状態(健康な状態)に移行させる試みである。ここでの病的状態と健康な状態という2つの状態は,医療者側とは関係なく(客観的に)存在するものと考えられている。

こういった考えでは,医療行為は医療者側から患者側への一方的な影響である。患者側の主観や“思い”が医療側の判断や考えに影響を与える,あるいは患者と医療側との相互作用によって診断が決まるという考えは生まれてこない4), 5)。これは,本特集の中で田原によって詳しく説明されている自他非分離の原理に基づく看護過程の展開の考え(P. 6~20参照)とは著しく異なっている。こういった医学の見方は,感染症や最近の移植医療に見られるように華々しい成功をもたらした。しかし,一方でこの考えが適応できる範囲は,むしろ狭まっているのが現状である。感染症が減り,人口の高齢化の進展に伴って,いわゆる急性病は減少し,代わりに慢性病,もしくは広井の言うところの老人退行性疾患1)が増加し続けている。このような問題に対する還元主義的方法(以後,医学モデルと呼ぶ)による対処には限界があるため,ほかの方法,例えばQOLモデル(生活モデル) 2)や,今回のテーマの1つである自他非分離の原理などが模索されているのが現在である。QOLや全人的医療の概念,看護の方法論に大きな影響を受けたケアマネジメントの手法などはこの模索の一種である。

このように今後,医学モデルでは対処できない問題が医療・福祉においての主要な問題になると思われるが,それに伴い医師あるいは医学の主要な考え方が医学モデルから新しい考えに変わっていくのであろうか。

筆者は,一部の医師を除いて当分は医学界の主要な考えは医学モデルのままであろうと考えている。その理由の1つは,その限界がささやかれる一方で,医学モデルは移植医療やゲノムプロジェクトに代表されるように,その成果の頂点を迎えようとしているからである。

しかしもっと重要な理由は,従来の医学モデルに従えば,医療行為の正しさを科学的手法(統計的手法)で証明できると考えてきたことである。この点については本論の趣旨から外れるので詳しくは述べないが,医療行為の正しさを客観的に証明できることは,医療政策あるいは医療制度上非常に重要なことである。医療保険制度に代表される医療制度とは結局,人的パワー,医療設備,医薬品などの医療資源を各医療行為に配分するための規則であると考えることができる。

この医療資源の配分を統制的に行うためには,何らかの根拠が必要である。すなわち,ある医療行為に医療資源を配分(具体的には保険点数を与える)するにはその医療行為が正しい,あるいは有効であるという根拠が必要である。このような根拠を示すためには医学モデルは最適な形をしている。最近よく言われている根拠に基づく医学(EBM)も,この方法を徹底的に行おうという考えである。近代医学の流れは,限界があっても医療の正しさをいかにして示すか(医療の自然科学化)という限りなき営みであるとも見なすことができる。

このように医学モデルは,正しさを客観的に証明できる(少なくとも建前上は)体系である。この正しさが証明できないのであれば,医療制度そのものの根拠もあいまいになる。この点が,医学界が医学モデルを捨てられないもう1つの理由である。

これに対して,看護過程の展開のようなダイナミックな過程,特に自他非分離の概念に基づく看護過程の展開の正しさを証明したり,その評価をしたりする方法はいまだに確立されてはいない。

いずれにしても,医師の記録は上記のような医学モデルの考えに基づいて記述される。そのため,このモデルから外れた対象を記述することは非常に不得手である。慢性患者の状況を医師の記録から理解しようとした時,理解が難しいのは,このような理由によると思われる。

3.現状の看護記録と将来への期待

老人病院などで見られる慢性期の患者に関しては,医師の記録を読んでも患者の全体像を把握するのは難しい。それは,慢性期の患者の主要な問題点が,医師の視点である医学モデルから外れているからである。そのため,慢性期の患者を把握するために医学モデルとは別の方法論を持っている看護の記録に期待がかかる。少なくとも理論上は,看護過程の展開を正しく行い,その過程に従って看護記録が記載されているならば,十分このことは期待される。しかし,現状の看護記録からは,慢性期の患者の全体像をとらえることはできない。これはなぜであろうか。

まずそのことを考えるために,急性期医療における看護記録について考えてみたい。急性期施設において患者が入院する際は,ほとんどの場合その目的は手術や検査などのように,医学モデルから導き出されたものである。そして,看護者はこの医学モデルの目的に沿った形で看護の問題点を記述する。例えば,手術目的で入院した患者の看護記録には多くの場合,問題点として「手術に伴う何々の不安」というような項目が挙げられる。これはある意味では仕方がないことである。手術目的で入院した患者の看護の主要な目的は,あくまでこの手術および術後をスムーズに事故なく進め退院に至らせることである。しかし,この点が看護過程の展開の自立性を阻害している可能性があるかもしれない。

このように,急性期病院ではまず医学モデルによる患者の問題点や治療方針の作成があり,それを前提として看護計画の作成が行われている。このようなやり方が,慢性期の病院においても同じように行われているのではないだろうか。慢性期の病院においても,まず医師は医学モデルに従って診断をし,医学的な問題点を記録する。看護者はその後に,この医学的問題点を補助するような形で看護計画を作成する。もし,このように行われるのであれば,医師の範疇を超えた問題点の認識や看護計画が立てられないのではないかと思われる。

以上のような認識が当たっているかどうかはわからない。しかし,このような認識が正しいならば,慢性期の患者の記録を改善するために最も必要なことは,看護者による自立的な看護過程の展開であると思われる。このような展開に沿った看護記録がまずあり,それを補助する形で医師の記録があるという様式も考えてよい時期かもしれない。

4.まとめ

急性期の診療記録あるいは看護記録については,標準的な記載方法が,少なくとも理論としては決まってきているように思われる。急性期での問題は,いかにその理論を実践していくかである。その実践において,診療録開示や情報開示の流れを追い風にすることが大事である。

それに対し,慢性期の記録についてはいまだに定まった方法がないようである。それは記録の問題というより,むしろ慢性期医療のあり方の問題がまだ解決していないためではないかと思われる。慢性期医療をどのように扱うかの1つの試みが,「自他非分離」の考えであろう。しかし,このような考えを実際の医療制度の中に取り込んでいくにはいくつかの問題がある。その1つが,過程の正しさあるいはその過程の評価をいかに行うかという問題である。これについては筆者自身非常に興味のある問題であり,今後の検討課題にしたいと考えている。

引用・参考文献

1)広井良典:医療の経済学,日本経済新聞社,1994.

2)広井良典:ケアを問いなおす,ちくま新書,1999.

3)金子邦彦,池上高志:複雑系の進化的シナリオ,朝倉書店,1998.

4)田原孝,日月裕:実践から病院情報システムの功罪とそのあり方を考える,7今後のあるべき医療情報システムカオス・複雑系医療への序章その1,病院,Vol.60, No. 2 , P、128~134, 2001.

5)田原孝,日月裕:実践から病院情報システムの功罪とそのあり方を考える,8今後のあるべき医療情報システムカオス・複雑系医療への序章その2,病院,Vol.60, No. 3 , Po233~239, 2001.

患者・家族の自立を援助するための看護情報(記録)提供の基本をつくる

県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科講師/診療情報管理士 山崎不二子

はじめに

病棟婦長の経験と診療情報管理士の資格を持つ看護者の立場から,患者およびその家族が自立することを支援するための看護情報(記録)をどのようにすればつくることができるのか,そして,そのための看護情報(記録)のあり方を考えたい。

1.総論に合った「自他分離・自他非分離」の考えを事例を通して検討してみる

論より証拠、まず具体的な事例を通して考える。

1)事例紹介

筆者は病棟婦長の頃,小児期発症の女性の精神分裂病患者の看護経験がある。入院して9年になり22歳となった患者は,幻聴,幻覚などの精神症状と種々の問題行動(器物破損,暴力など),日常生活行動(ADL)の未自立が看護上の問題であった。

過去の診療録から,入院当初は学校への復帰を目標に,日常生活行動(ADL)の自立に向けて生活指導が継続的に行われていた。その結果,掃除,洗面,入浴,洗濯などの行為が看護者の声かけにより自力で行えるまでに変化していた。しかし,「病気を治す自信がありません」「何年経っても病気はよくならん」という患者の言葉や,「せめて,人に迷惑をかけずに人並みに身の回りのことができるようになってほしい」という家族の言葉も次第に消え,看護記録から患者や家族の気持ちを推察できる記録は見出せなくなっていた。また,問題行動に対しては注射や行動制限による対応がなされていたが,減少することはなかった。

2)問題の発見

過去の診療録から得られた患者・家族像から,障害を持ちながら患者・家族が満足を持って幸せに生きていくために,どのような看護情報を提供すればよいのかを考え,従来の看護の目的であった「日常生活行動の自立」を変更し,「患者の意思や希望を発見するため,言語的コミュニケーションを図る」ことを新たな目的とした。そして,まず患者にとって楽しいと感じられる活動や問題行動時の面接などを中心にかかわることを看護カンファレンスで決定した。

3)アセスメント

最初の1年は患者が何に興味を持ち,どのようなことに夢中になり目を輝かせるのかを発見すること,患者に継続してかかわる受け持ち看護者が「重要他者」として受け入れられることをケアの中心に置いた。

重要他者とは,個人を取りまく人間関係のなかで,患者の自己概念に最も重要な影響を及ぼす人を指す言葉である。

その重要他者に受け持ち看護者を設定したのは,患者・家族の持つデータを情報に変換し,それを看護チームと家族に伝達すると同時に,必要な情報と技術を家族に移していく主体が必要だからであった。

活動時の患者の表情や目の輝き,動きなどの細やかな観察,問題行動に関しては,原因や誘因の判断などをアセスメントし看護記録に記載するように指導していった。アセスメントの内容や形式は田原が総論で述べていることとほぼ同じである(P. 6~20)。

4)ケア実践とカンファレンスの活用

患者の楽しみとなる活動や好みが少しずつわかってきた段階で,患者の好きなプール遊びや犬の散歩,添い寝や耳かきなどの体に触れるケアの導入(タッチング)と,家族には外泊中の患者の様子を観察しノート(外泊ノート)に記載していくこと,病棟行事への参加を次のステップとして促していった。さらに,問題行動を減少するために患者が努力する内容の言語化を促すと共に,患者の好む服を準備するなど生活の拡大と豊かさを中心にケアを行っていった。

この間,看護カンファレンスで定期的に看護実践を評価し,患者の意思や希望,目的の妥当性を確認していく作業を進めていった。また,患者・家族の状態変化に応じて受け持ち看護者を変更していった。

5)結果

4年間の経過の中で,患者は「前は病気がひどかった,今は悪いことする回数が減っている」「私は病気を治したいと思っている。退院して学校にいきたい」と,自分の状態を評価するようになり,言語表現が増加すると共に,問題行動も減少していった。家族も「楽しみを持たせてあげたい,遊んであげたい」「障害のある子を持っているから努めて明るく努力している」など,生活の広がりとその中での患者の質的変化に新たな価値を見出すようになっていった。

6)評価~情報とデータ~

事例からは,慢性疾患や障害のある患者・家族の看護の目的やそれに対応する看護情報(記録)のあり方,主観的情報の持つ意味などを検討することが非常に重要であることがわかる。

事例では,日常生活行動(ADL)の自立という看護の目的は,入院初期の段階では有効だったかもしれない。しかし,慢性化し障害を持ちながら新たな価値や生活を再構築する段階にある患者・家族にとって, ADLの自立は努力しても報われることのない無力感を与え,意欲や言葉を消失させる原因になっていたと考えられた。健康な時の状態には戻れない疾患や障害を持つ患者・家族にとって,自立ではなく,患者の気持ちや希望など,患者の意思決定を支援するための援助と,そのためのコミュニケーションを確保することが必要ではないだろうか。なぜなら,患者・家族は疾患や障害を抱えながらもその人らしさを発揮しながら,豊かに生きていくことができるからである。

上記のことを,筆者は過去の診療録から得られる情報に基づいて決定したが,それには大きな意味があるように思う。

診療録を見ることで,患者・家族のデータがどのように解釈(情報)されているのかがわかると同時に,それらを基に新たな患者・家族像や生活のあり方やストーリーをつくり,意思決定を支援する情報にすることができるからである。現在の患者・家族の状態をみることも必要ではあるが,その時の状況に左右され,患者・家族の個別の価値観や生活の仕方を大切にして看護するという視点を見落としてしまう危険性を持っているように思える。

新たな看護の目的が決定すると,それを実践し,患者・家族が示すデータを情報に変換する「かなめ」としての重要他者に受け持ち看護者を位置づけた。さらに,その受け持ち看護者も患者・家族の変化に応じて段階的に変更していった。

重要他者である受け持ち看護者には,2つの役割がある。まず,看護実践の中で患者とのコミュニケーションから生まれたデータを,看護者個人の主観や価値観に基づき情報に変換していく,つまり,アセスメントしていく役割を持つ。このアセスメントが患者の内的世界やこころの状態を知る手がかりを看護チームに与え,患者や家族への理解を深めることになる。2つ目は,必要な看護情報や技術を患者にとって本来の重要他者である家族に移す役割を持っていることである。

したがって,患者・家族の状態が変化するたびに,提供すべき看護情報は質的に変わる必要があり,そのことに対応できる受け持ち看護者を投入していかなければならない。

さらに,重要他者である受け持ち看護者が提供する看護情報の質を高め,保証する場として看護カンファレンスを位置づけてきた。看護情報の質を高めるためには,受け持ち看護者個人の能力に依拠するだけではなく,それを保証する場を看護チーム内に持つことが必要であろう。

2.今後の看護記録のあるべき姿

紹介した事例は,看護が扱うデータや情報が人間の疾病や病態といったヒトの生物的側面,人としての側面,人と人とのかかわりを持ちながら社会生活を営む人間としての側面といった,人間の持つ多重な側面を持っていることを示している。

看護が対象とする患者・家族の健康状態により看護の目的は異なる。したがって,収集すべき患者・家族の情報とその情報を生み出す仕組みや,記録する上での限界などの問題を考え,そのうえに立って看護記録書式を決定する必要がある。

各看護領域が扱う情報の量的・質的違いを同じ形式の記録書式で対応することは,看護実践と記録書式の乖離を起こし,ひいてはそれが看護過程の展開を停滞させる原因にもつながっているように筆者には思えるのである。さらに,近年,情報開示との絡みで看護記録に看護者の主観的な記載を控えるような風潮もあり,そのことが看護実践と記録の矛盾をさらに拡大し,臨床現場は混乱を呈しているようにも見える。

つまり,看護記録書式は,患者・家族の健康状態に対応して柔軟に対応すべきではないかと考えている。しかし,人の価値観や生き方をみて,それに沿う形で援助を行うという慢性期における患者・家族の理解の視点や,看護が扱う情報の多様性と多重性を考えると,そこに看護本来の姿やあり方をみることができるのではないだろうか。

そして,慢性期の看護記録のモデルをつくることが,疾患のみに依拠しがちな急性期の看護記録を新たにつくることを可能にするのではないか。そのような視点から,今後の看護情報(記録)のあるべき姿を3つ提案したい。

1つには,看護情報(記録)を見るだけで患者・家族の状態が判断でき,看護の目的が決定できるような情報(記録)を作成することである。看護が扱う情報(記録)は,生物としての疾病の面を主に扱う医師とは異なり,疾病を持って生活する人としての側面,人とのつながりを持ちながら社会生活を営む人間としての側面など多重な構造を持っているからである。そのため,看護記録には患者・家族の持つ多様なデータや看護者の価値観や経験に基づいて解釈された情報が記載される必要がある。看護情報(記録)を見ることで患者・家族の像や,つまり生活を支援するストーリーをつくることができるような内容とすべきである。

無論,診療情報(記録)には看護情報(記録)のほかに医師の記録もあり,疾病や病態といった患者の生物的側面を知るための情報として観る必要があり,看護情報(記録)と医学情報(記録)は,相補的な関係を形成する。

さらに,看護情報(記録)を見て判断することの利点として,患者・家族を目の前にして状況を判断すると先入観にとらわれる,例えば,家族の強い感情表現によって看護者が巻き込まれてしまい,自由な判断ができなくなるなどの危険性を避けることができるからである。まずは,看護情報(記録)や医学情報(記録)をみて,患者・家族の生活像を描き,それから現在の状態を看ることを勧めたい。

2つめには,受け持ち看護者が患者にとってケアの上で重要他者となるだけでなく,患者・家族のデータを必要かつ重要な看護情報に変換できる「かなめ」となる存在になる必要があることである。そこでは重要他者は患者・家族のデータを解釈し,それを看護チームに伝達すると共に,重要な情報を患者にとって本来の重要他者である家族に移す役割を持つ。そのような役割がとれるようになるためには,総論で述べられているように従来の自他分離の視点に加え,自他非分離の視点から患者・家族を理解することが必要となる。そこで問題となるのは,患者・家族の示す反応(データ)をどのように解釈するかといったアセスメント能力であり,これは看護者個々人の資質にかかわる。看護者個人の能力を高めるためには,日々の看護実践の記録に必ずアセスメントを記載すると同時に,一連の看護過程を展開することが必要である。

また,病棟管理者である婦(士)長は,患者・家族の変化に応じて提供すべき情報を質的に変化させていくこと,それに対応できる受け持ち看護者を選択していくこと,そしてその時期を適切に判断していくことが求められる。

3つめには,看護情報は人間の多面的な側面を映し出す構造を持つことから,チーム医療の「かなめ」とも言える。したがって,まず看護チームの中での患者情報の理解と共有,医療チームの中での理解と共有,そして家族への情報の共有と理解が,看護情報が持つ本質と言える。そのためには,上述した内容が記載される看護記録をつくることが急務である。

本稿作成に当たり,多大なご指導をいただいた田原孝氏に心から感謝申し上げたい。

引用・参考文献

1) 岩井郁子:診療記録の開示と看護,看護展望,Vol.26, No. 2 , P.48~51, 2001.

2)岩井郁子:カルテ開示時代の看護記録をどう考えるか,看護管理, Vol.9 , No.7 , P.502~507, 1999.

3)日総研グループ編,田原孝他著:開示と共有の看護記録実例集, P.36~56,日総研出版, 2001.

4)日本看護協会編:看護記録の開示に関するガイドライン,看護, Vol.52, No. 7 , P.191~212, 2000.

5)辻本好子:開かれた医療と市民の権利,看護,Vol.51, No.13, P、44~47, 1999.

診療情報を創る診療情報管理士の立場から看護記録を考える。

宗仁会奥村病院システム課長/診療情報管理士 合戸久美

はじめに

病院の業務はさまざまな部門に分かれて行われている。各部門には,病気の回復・健康の増進という共通の目的があり,それらが独自の役割を分担し,協力して機能を果たすことによって,組織としての病院が成り立っている。

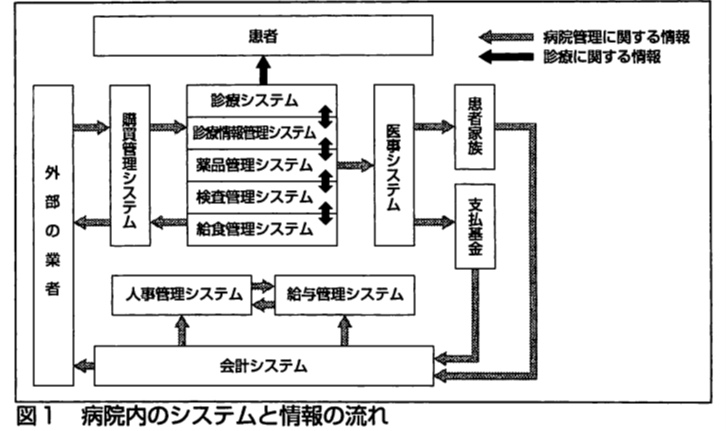

このように共通の目的を持った,ものの集まりをシステムと言う。図1のように,各部門は病院のシステムの一部として,情報によって密接なかかわりを持ちながら業務を行っているのである。

病院内で扱われる情報を大きく分類すると,病院管理に関するものと診療業務に関するものがある。病院における情報システム部門では,図1で示した情報の流れを管理することになる。

診療情報管理士は,図1の診療情報管理システム部門に属し,診療業務に関する情報から,患者の診療に活用できるデータや情報の提供,経営管理に活用できるデータや情報の提供を行うことを目的とした業務を行っている。

筆者は,長期慢性型医療施設の病院で,情報システム部門に属し診療情報管理士として,さまざまな「データ」(それ自体が意味を持たない数字や記号)に手を加え,判断を下したり行動を起こしたりするために必要とされる「情報」を創り出し,提供している。これらの情報は部門の種類を問わず,問題発見や問題解決に関与し,活用されている。

本稿では,このような業務を行う筆者と看護スタッフが共同作業を行いながら臨床現場で看護の効果を示す情報を創出した事例を基に,看護記録のあり方について考えてみたい。

1.診療情報管理士とは ~当院における役割~

まず初めに,診療情報管理士がどのような仕事を行うのか,また看護記録を含む臨床の記録に対しどのようなかかわりを持つのかという点について述べ,さらに診療情報管理士の役割について筆者の考えを明確にしたい。

診療情報管理士は,患者の診療に活用できるデータや情報の提供と,経営に活用できるデータや情報の提供という2つの目的を持ち,その業務を行う。

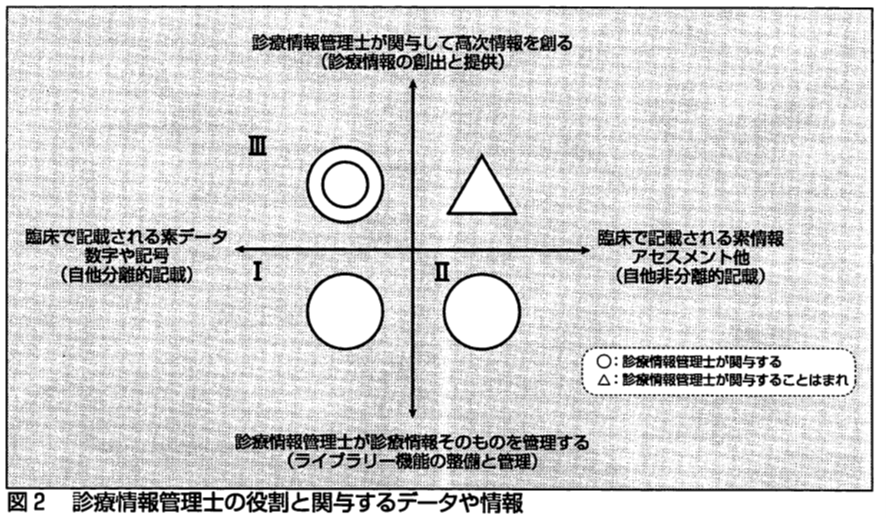

その役割と関与するデータの関係を図2に表した。臨床での記録には,

① 数字や記号などの素データ,

②アセスメントなどの素情報,

がある。これらはそれぞれ田原のいう自他分離・自他非分離の原則によって得ることができる。

診療情報管理士は,①,②に関与して「ライブラリー機能の整備と管理」という役割(図2-Ⅰ,Ⅱ)を,②に関与して「診療(高次)情報の創出と提供」という役割(図2-Ⅲ)を担っている。

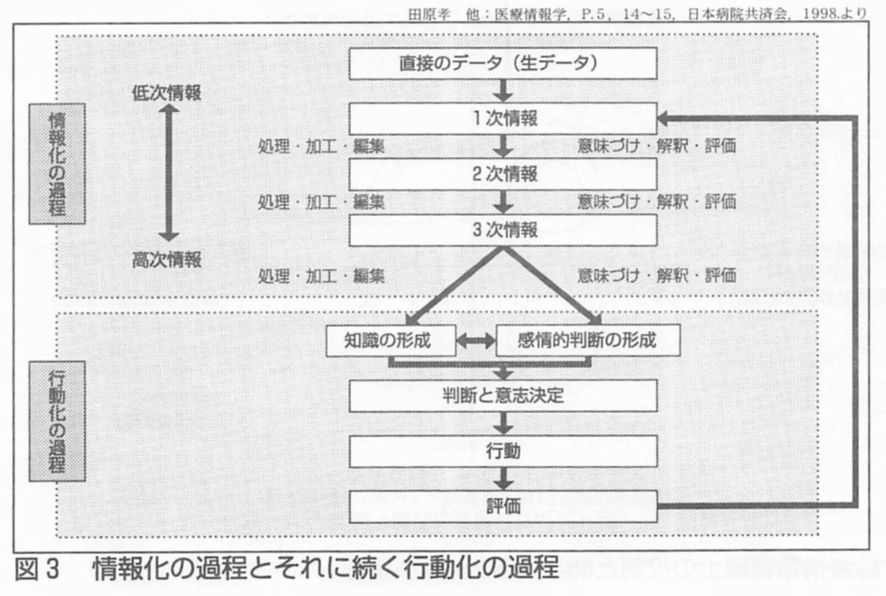

「ライブラリー機能の整備と管理」とは,看護記録を含めた広義の診療録(いわゆるカルテや看護記録,検査データなど)そのものの整備,保管,管理と提供を行うことを言う。また「診療(高次)情報の創出と提供」とは,図3のようにそれ自体は意味を持たないデータや情報に対し,編集・加工・処理,意味づけや解釈・評価を繰り返すことによって,人の判断や意思決定,さらには何らかの行動にかかわることができる情報を創り出し,それを提供することを言う。

診療情報管理士が業務を行う対象とするのは, 外来や入院の診療録である。当院のような長期慢性型医療施設では,臨床現場で患者と接していく期間が長期にわたり,入院,外来を通して患者の一生にかかわることも多い。

このような当施設の特徴を踏まえ,主に看護記録から問題発見や問題解決に関与できる情報創りを行ってきた。

その一事例を紹介し,情報創りの基となる看護記録について筆者の立場から考えること,期待することを述べたい。

2.臨床現場で情報を創る

1)事例

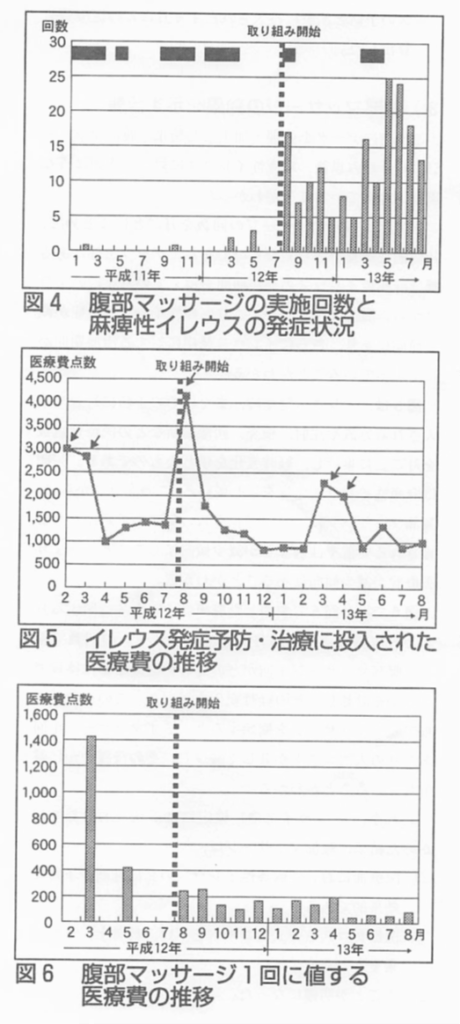

患者は精神分裂病で入院している63歳の女性である。精神分裂病に対する長年の薬物治療により,麻痺性イレウスを発症し,再発を繰り返していた。投薬.処置により,イレウスの発症を予防または治療してきたが,病棟全体で継続的な「腹部マッサージ」を行うことによって,麻痺性イレウスの予防を目指す取り組みを開始した。

そこで,この取り組みが麻痺性イレウス発症にどのような影響を与えるか,明確に判断できるような情報創りを行った。

2)使用するデータの設計と収集 ~臨床スタッフとの共同作業~

情報を創る過程で,最も大切なのはデータの設計を行う作業である。特に臨床現場で活用される情報を創る場合,診療情報管理士は臨床に対する知識を持っていないために,単独でこの作業を行うことが困難となる。そのため,臨床スタッフからデータについて多くの情報を入手すること,または意見を得ることが必要となる。さらに,情報を創る過程においても臨床スタッフと意見のすり合わせを行うことが重要である。

事例では,患者の主治医,病棟の婦長,担当看護婦などから,患者の状態,麻痺性イレウス発症時の対応,腹部マッサージの実施方法などを聞き,これにより看護記録を含む診療録から抽出するデータの項目と期間を次のように決定した。

データの収集範囲:

看護記録から継続的な取り組みを始めたとされる平成12年8月を起点に前後1年である。ただし,投入された医療費のデータは医事コンピュータから抜き出し可能であった平成12年2月以降のものである。

データの項目:

①腹部マッサージ取り組みの状況把握のために,看護記録から腹部マッサージの1ヵ月ごとの回数を抽出した。

②麻痺性イレウス発症を明確にするために医師記録からその診断を抽出した。

③腹部マッサージの効果を測るために,麻痺性イレウスの予防と治療に投入された1カ月ごとの医療費を算出した。

3)腹部マッサージの効果を示す資料

これらのデータを処理・加工した結果,腹部マッサージの取り組み以後,麻痺性イレウスに対して次のような現象が起きていることがわかった。

図4は,腹部マッサージの回数を月ごとにまとめて,時間的な推移をとらえたものである。グラフ上部にある■は麻揮性イレウスの発症期間を示している。このグラフから,腹部マッサージにより麻痺性イレウス発症が減少傾向にあり,さらにイレウス発症に対する治療期間が短くなっていることがわかる。

図5は,イレウス発症時,またはその予防に対して投入される処置や注射,検査,画像診断などの医療費点数を月ごとに集計し,経時変化を示したものである。矢印は麻痺性イレウス発症を示している。このグラフからは,腹部マッサージによってイレウスの発症や予防に対して施される処置や注射などが減少傾向にあること,つまり医療費が減少傾向にあることがわかる。

図6では,図5で使用した麻痺性イレウスに関する月ごとの医療費点数を各月の腹部マッサージの回数で割り,腹部マッサージ1回がどのくらいの医療費に換算できるかを計算し,その経時変化を示した。このグラフから,腹部マッサージを開始すると,まずマッサージ1回あたりの人的コスト、が著しく減少し,その後緩やかに減 少していることがわかる。

これを, χ2(カイ二乗)検定による統計的計算で確かめた結果,腹部マッサージは,

①医療面において麻揮性イレウスの発症抑制や予防に効果的である,

②医療費コストや人的コストを下げ,経営上,正の効果をもたらす,

ということが明確になった。

これまで,臨床現場では「腹部マッサージは麻痺性イレウスの予防に役立つ」と言われてきた。今回,データを情報として構成し直し,分析した結果,臨床現場の経験を実証し,さらに,これが医療費の軽減にもつながることを示した。これは図2の◎に相当する。

3.看護記録に期待すること

当院の事例を基に看護スタッフとの共同作業によって創られた情報の実例を紹介してきた。このような情報を創り出すためには看護記録に必要なデータが記録されていなければならない。筆者の立場から,看護記録のあり方として,看護記録に期待するものを以下にまとめてみたい。

1)看護スタッフが行うこと

①記録が読めること

②記録が経時的に書かれていること

③客観的事実と主観的事実が共に書かれていること

④訂正については決められたルールで行うこと

⑤記載者がサイン(責任の明確化)をすること

2)看護スタッフとの共同作業を行う上で看護記録に必要なこと

看護情報の創出を目的とした看護スタッフと診療情報管理士との共同作業には,以下のような場合がある。

① 書かれている記録を基に問題発見や問題解決に取り組む場合

② 目的意識がまずあり,それに基づいて意識的な記録の設計に取り組む場合

①では,漏れるデータや情報が多く見られ情報として構成できず,明確な結論を導くことができないことがある。したがって,看護部門として取り決められた記載方法に沿って記録が書かれることが望まれる。

②では,目的に応じた情報を創るために「どのような記録が必要なのか」といった看護スタッフ間の申し合わせを取り決めることが最も重要である。これらは診療情報管理士と看護スタッフ間の共同作業で行われることが望ましく,取り決められた申し合わせについて,看護スタッフ全員が十分理解し,正確に記録されることを期待したい。

おわりに

今回紹介した事例から,臨床現場で活用できる情報を創り出す上で最も重要なことは,臨床の専門知識を持つ看護スタッフと,情報化における専門知識を持つ診療情報管理士双方が,協力し合うことであると言えよう。

最後に,この原稿を執筆するにあたり,多大なご助言とご指導をいただいた田原孝氏に心から感謝申し上げる。

引用・参考文献

1)田原孝他:医療情報, P.5,14~15,日本病院共済会,1998

コメント